洗澡是每个宝宝每天睡前要做的事情之一,大多宝宝对于玩水扑腾的过程都是欢喜雀跃,我们家条头糕也一样,目前八岁了每天还总会多要求妈妈多给泡一会儿,非常舒服。

关键在于这孩子在幼儿园时候真心找了好几次麻烦,都是些不疼不痒但不容易断根的病症,最典型的就是大粗痱子和荨麻疹,但真的还就因为洗澡这个事情给一次性解决了,这让我纠结了几年的心结一下子舒展开了。

今天想起就和大家分享下心路历程,顺便说说洗澡时候我们做过的一些辅助保健治疗方法。

洗澡对痱子是最佳护理时间

为什么我非要强调是大粗痱子呢,因为真的很吓人,条头糕的痱子是红痱和脓痱都占了,密密麻麻的一粒粒接一粒,天气尚未真正炎热就已经起了苗头,红到一定程度还会瓜熟蒂落红得发透亮然后有些冒脓,脖子手臂褶皱处更是重灾区。

因为孩子从小喜欢鱼肉荤腥,体质一直也属于热性,一到夏天加上暑湿蕴蒸,汗液排泄不畅就会产生痱子,创面大了抓破还要担心感染。

既然孩子的体质很难改变,皮肤表面一定要处于清凉透气,使寒夜排泄通畅,那么我想自然就会消了。

因此,某一年的初夏天气刚开始转热,每次在孩子的洗澡前,糕奶奶会预先在炉子上加热烧一些金银花水或苦瓜水,等到条头糕的洗澡水放了过半后直接倒入,冷热调匀,自从那以后再也没有过痱子冒泡的症状,从此几年没有再犯,就这样轻松断了根。

沐浴后皮肤外感微微凉爽,妈妈一定要记得将皮肤褶皱除用手轻轻掰开,将多余的洗澡水用干毛巾吸干,如果宝宝再次出汗也需要用干毛巾及时拭去即可。

除了这种方法民间也有各种对付痱子的妙招,据糕老太太回忆,说糕妈小时候自己也是个痱子娃,当时可是下了办法的,说去田里抓了癞蛤蟆去皮烧了吃,暑热天还吃蛇肉,这些吃了身体寒凉自然就不会得痱子。

有没有效果糕妈自己都不记得了,但这类方法糕妈现在想来根本不建议,第一这类蛤蟆、蛇都是寄生虫的宿主,弄得不好可是大事,加上宝宝得痱子虽然与体质热有一定关系,但并非将体质改变为寒凉就是觉得王道,毕竟寒凉还会出寒凉容易患的其他疾病,因此,奉劝各位切勿尝试。

荨麻疹用艾叶泡澡有奇效

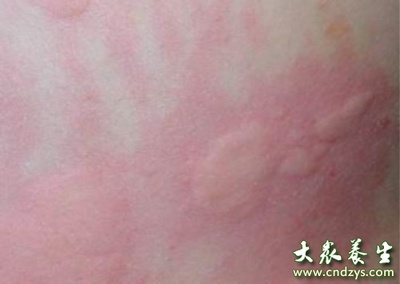

条头糕是在幼儿园中班的时候第一次发了荨麻疹,全身到处都是,严重到什么程度?简直活脱脱一只金钱豹。

荨麻疹也称风疹、分团,从西医的角度来说是过敏体质的一种,具体和孩子孩子的体质有一定关系,当时条头糕的第一次发作实在太吓人,半夜洗完澡后急送了医院,西医给皮下注射了地塞米松、配了口服仙特明抗过敏,结果这并没有什么用,反反复复一个星期,早上早起掀开被子就是大腿上高出皮肤一团团,过一会儿又消,可能吃顿饭的功夫又起,只能说这些处方缓解了发作程度但根本没有办法遏制。

中医的角度而言这种病就是因为积热血热,血热生风,发与体表的一种特殊症状。

一周没有去幼儿园的条头糕不见好,我们抱着他去了上海龙华医院中医的特需,不接受预约,永远有看不完的病人是那里的常态,我们排着最后一位求护士,护士答应当天有预约客人不来或者医生来得及就给我们看,我们很幸运,配了两周的农本方中药剂后告别了第一次发作,完全好了。

孩子非常听话,到现在都还叨念说,医生伯伯说虾不能多吃,每次四只,饮料不喝,要喝就要新鲜果汁或白开水 ....每次就当儿歌一样。

半年后复发了一次,症状很轻微,剩下的几小包中药很宝贵,喝了后再次好了,再复发是一年多后。

直到后续糕妈因此自己学习了一些中医理论,开始知道一些浅显的中医知识后,想到了艾叶。

其实艾的使用在我国古代就作为医疗手段用于疏通人体经络,也用于各类保健,它是一味唯一可以打通人体经络的药物,也在条头糕的身上兑现了。

我们去品牌药房购买了艾叶包,非常便宜,袋状的非常方便,每次放水洗澡时放入澡盆,开始孩子觉得水有奇特的味道,后来甚至觉得味道宜人非常喜欢。

如果最近有鼻塞,孩子会自己在洗澡的时候从水中取出艾叶包,将艾叶包热敷在鼻子上缓解鼻塞,之前孩子属于燥热体质,晚上爱出汗不停左右翻身,目前每晚的艾叶泡澡更是起到了安神作用,糕妈半夜几次起身看他是否踢被她都睡得十分安稳香甜。

目前条头糕马上就要升小学三年级,在入学后的两年里再没有任何皮肤炎症,更没有再爆发荨麻疹,目前应该说已经完全控制,为此我们真的省了好多精力与时间。

洗澡时候抚触按摩脚底

这也是目前我们一直在坚持的洗澡运动,之前开始是糕妈帮助洗澡时候在浴桶里按摩脚底,现在条头糕已经自己学会用大拇指轻轻搓揉脚底,因为条头糕脾胃不好,所以她已经自己学会按按脚底涌泉穴,防病保健也是一个很好的办法。

小月龄的宝宝们则可能需要妈妈的帮助,等大一些可以自己教宝宝操作,也作为洗澡时候的乐趣互动,宝宝哪里比较虚弱就可以较强脚底对应反射区的按摩哦,

这些都是糕妈的亲身经历,目前春夏交替季节,春天百花开始盛开,是极其容易过敏的季节,夏日又是痱子的重灾,妈妈们早早备课起来,试试这些方法,真的可以让你少操心少跑医院好多回。

(部分图片来源网络)

爱华网www.aIhUaU.com网友整理上传,为您提供最全的知识大全,期待您的分享,转载请注明出处。

爱华网

爱华网