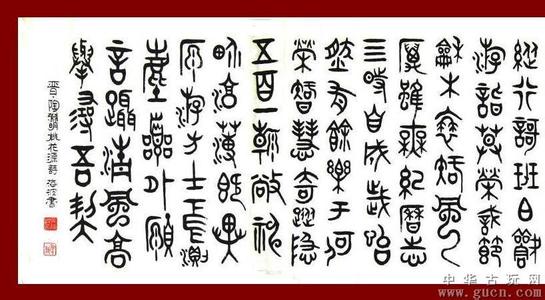

类文:

桃花源诗

嬴氏乱天纪,贤者避其世。黄绮之商山,伊人亦云逝。往迹浸复湮,来径遂芜废。相命肆农耕,日入从所憩。

桑竹垂馀荫,菽稷随时艺。春蚕收长丝,秋熟靡王税。

荒路暧交通,鸡犬互鸣吠。俎豆犹古法,衣裳无新制。

童孺纵行歌,斑白欢游诣。草荣识节和,木衰知风厉。

虽无纪历志,四时自成岁。怡然有馀乐,于何劳智慧。

奇踪隐五百,一朝敞神界。淳薄既异源,施复还幽蔽。

借问游方士,焉测尘嚣外?愿言蹑清风,高举寻吾契。

【注】(1)嬴氏:秦王朝。(2)天纪:正常的纲纪。(3)黄、绮之商山:夏黄公、绮里季、东园公、甪里先生等“四皓”(四位须发皓白的老者)去商山隐居。(4)伊人:指桃源的祖先。(5)逝:逃逸。(6)往迹浸复湮:通往桃源的路荒芜湮没。(7)相命:人们互相招呼。(8)肆:尽力,不偷懒。(9)艺:种植。(10)靡:没有。(11)暧:日光昏暗的样子。这里描写桃源里的路径一片荒芜、昏暗的景象。含有远离世俗的意味。(12)俎豆犹古法:祭祀简朴,保留古风。(13)纵行歌:纵情歌唱。(14)斑白:同“颁白”,老人。(15)诣:到处游玩。(16)节和:节气和暖。(17)劳智慧:操心思。(18)奇踪隐五百:桃源人从秦到东晋孝武帝太元年间大约隐居了五百几十年的光景。(19)敞神界:敞露神仙似的境界。(20)淳薄既异源:桃源内外世风不同。淳,质朴敦厚。薄,刻薄,不厚道。(21)幽蔽:指桃源之路湮没。即“遂迷,不复得路”之意。(22)游方士:即游于方内(四方之内,指普通人能到的地方)之士,亦即游于人世的俗人。(23)焉测尘嚣外:怎能真正理解尘世以外的事情?(24)愿言蹑清风:愿意追踪前贤。言,助词,无义。蹑,追踪。清风,代前贤。(25)高举寻吾契:高飞远举寻找与我意气相投的人。

(1)联系课文谈谈《桃花源记》和《桃花源诗》所写的内容有什么不同?

(2)两文的表现手法不同,请你结合两文分析一下它们的不同之处。

(3)从两文可以看出桃花源是陶渊明虚构的理想社会,我们今天应当怎样评价?谈谈你的看法。

试题答案

答案:略解析:(1)《桃花源记》重点是写渔人发现桃花源,虚构了一些人物和情节;而《桃花源诗》则写了桃花源的生活环境。(2)课文全是用客观的记叙方法;而诗歌则直接表达了对桃花源这个美好淳朴的理想社会的向往,以记叙为主,融叙事、写景、抒情、议论于一炉。(3)作者虚构的世外桃源,是与作者所处的社会现实相对立的。这里景色优美,土地肥沃,资源丰富,民俗淳朴;这里没有压迫,没有战乱,社会平等,和平安宁,确实是当时整个封建社会人们理想的世界。这个理想在一定程度上反映了广大人民的愿望。但是在当时的条件下是不可能实现的,因而它只是一种空想。提示:赏析点拨:《桃花源诗》采用诗歌形式表达了对桃花源这个美好淳朴的理想社会的向往,以记叙为主,融叙事、写景、抒情、议论于一体。《桃花源记》通过塑造了一个与污浊黑暗的现实社会相对立的美好境界,抒发了作者的政治理想。(1)点拨:课文侧重于写事,诗歌侧重于写景。(2)点拨:作者在《桃花源记》中把感情蕴藏于叙事之中,而在《桃花源诗》中则直接抒发感情。(3)点拨:应结合当时的时代背景来具体分析此题。

爱华网

爱华网