★★★《三味書屋754》2013年10月29日編輯整理★★★

★★★★★ 日本國旗 秦人徐福畫像 昭和天皇的禦弟三笠宮動情地說:“徐福是我們日本人的國父。”日本前首相羽田孜先生多次表示,羽田家族來自中國,祖先是徐福。 早在秦始皇統一中國之後,他命令方士徐福出海尋找仙方,從此徐福入海一去不回,留下世人種種猜測和傳說,時至今日,當人們來到徐福故裏,看一派海天開闊的景象,回想千百年前的過往,能夠感受到曆史娓娓道來的厚重。 公元前210年,徐福奉秦始皇之命,率“童男童女三千人”和“百工”,攜帶“五谷子種”,乘船泛海東渡,成爲迄今有史記載的東渡第一人。徐福東渡把秦代文明傳入日本,促進了日本社會的飛躍。徐福在日本被尊爲農耕神、蠶桑神和醫藥神。日本紀念徐福的祭祀活動曆千年而不衰。但是,自從司馬遷在《史記》中第壹次記載徐福東渡活動以來,也把與徐福有關的疑謎留給了後人。 秦始皇譴徐福求仙群雕 第一,徐福東渡是否確有其事。據《史記·秦始皇本紀》:秦始皇二十八年(公元前219年),“齊人徐福等上書,言海中有三神山,名曰蓬萊、方丈、瀛洲,仙人居之。請得齋戒,與童男女求之,于是遣徐福發童男女數千人,入海求仙人。”秦始皇三十七年(公元前210年),秦始皇第三次東巡琅琊,徐福再次來見秦始皇。因爲九年前第壹次入海求仙藥,花費了巨額錢財未獲仙藥,恐譴,乃詐稱:“蓬萊藥可得,然常爲大鲛魚所苦,故不得至,願請善射與俱,見則以連弩射之。”秦始皇因爲“夢與海神戰,如人狀”,占夢的博士又說了對徐福有利的話,秦始皇便相信了徐福的謊言,第二次派徐福出海,並配備了強弩射手,親自督戰。“自琅琊北至榮成山,弗見。至之罘,見巨魚,射殺壹魚。遂並海西。” 《史記·淮南衡山列傳》亦有載:徐福入海求仙藥,還爲僞辭曰:“臣見海中大神,言曰:’汝西皇之使耶?’臣答曰:’然。’’汝何求?’曰:’願請延年益壽藥。’神曰:’汝秦王之禮薄,得觀而不得取。’即從臣東南至蓬萊山,見芝成宮阙,有使者銅色而龍形,光上照天。于是臣再拜問曰:’宜何資以獻?’海神曰:’以令名男子若振女與百工之事,即得之矣。’秦皇帝大說,遣振男女三千人,資之五谷種種百工而行。徐福得平原廣澤,止王不來。” 此外,《漢書》中也有相應記載:“徐福得平原大澤,止王不來。”(《漢書·伍被傳》) 《史記》和《漢書》是中國曆史最有權威性的兩部史書,尤其《史記》,其年代與徐福東渡時相隔僅百年左右,其可信度還是相當高的。 所以說,徐福東渡是存在的。 第二,徐福故裏在哪裏,也就是說徐福是哪裏的人?在《史記》裏,司馬遷把徐福記爲“齊人”。齊人籠統地說就是山東人吧。 徐福東渡 第三,秦始皇爲何支持徐福東渡。《史記》上說,秦始皇不惜以巨資支持徐福東渡,是爲了尋神山仙藥,求長生不死藥。但是,史學界有人認爲,上述看法可理解,但是派遣徐福東渡的真正目的是“以示強威,服海內”。日本學者奧野利雄先生提出了一種複仇說。奧野先生認爲徐福東渡是爲了報亡國之仇,消滅族之恨而策劃的一次叛離始皇惡政統治的行動。並爲實現目標,徐福用他的三寸不爛之舌說服始皇一再撥發經費、賞賜寶物、申請船只、組織人員、集結各種有用人士、准備糧食種子,爲逃離後的安居樂業做好一切准備。還有的認爲,支持徐福東渡的目的是尋找先人的足迹。秦始皇認爲自己是贏族的後代,所以派人去瀛洲尋根。有人認爲是去進行海外開發:執這種觀點的學者認爲,以秦始皇的雄才大略,斷不會輕信長生仙藥之說,他派徐福出海,應有海外開發之意。秦始皇統一天下以後,在十二年的時間內,他不畏長途跋涉,四次至東方沿海巡視,每次都到山東境內,並在此期間派徐福入海東渡。在秦始皇在山東巡視地區發現的他的石刻中說:“普天之下,專心揖志。器械壹量,同書文字。日月所照,舟輿所載。皆終其命,莫不得意。”又說:“西涉流沙,南盡北戶。東有東海,北過大夏,人迹所至,無不臣者。”秦始皇所向望的是:凡是日月所照的地方。都是他的疆土;凡是人的足迹所到達的,都是他的臣民。 日本的徐福雕像和紀念石 秦始皇這樣多次到沿海一帶巡視,說明他對東方大海的極大關心。有的學者說:“秦始皇東巡的根本目的在于實現東至扶木(今日本)的理想,而徐福探海東渡正是實現秦始皇理想宏願的具體行動。” 第四,徐福東渡到達何方。多數學者認爲,徐福到達的三神山不是什麽海市蜃樓,而是指日本列島。還有的認爲,可能去的是呂宋島。還有的認爲是現在美國所管轄的有關島嶼等等。多數學者傾向于日本。 其五是誰是徐福的後裔。現在一些日本人說自己是徐福的後裔。他們的理由是,在日語中,秦與羽田的發音相同。前日本首相羽田就稱自己是徐福的後裔。日本昭和天皇的禦弟三笠宮動情地說:“徐福是我們日本人的國父。”日本前首相羽田孜先生曾于2002年專程到連雲港市贛榆縣徐福村祭奠,他多次表示,羽田家族來自中國,祖先是徐福。在日本,徐福是作爲日本先民的引導者和日本文化的開拓者的形象出現的,因此日本各地對于徐福的崇敬程度更要超過中國,由這種崇敬心理而引發的祭祀活動,也更是層出不窮,熱鬧紅火。 還有的人認定徐福即日本的神武天皇。曆史上率先提出日本開國神武天皇爲中國人的是中國清代同治年間(公元1862————1875年)駐日公使館一等書記官黃遵憲。他在所著《日本國志》一書中指出:“至徐福之事……今紀伊國有徐福祠,熊野山有徐福墓,其明證也。日本傳國重器三,曰劍、曰鏡、曰玺,皆秦制也。君曰尊,臣曰命,曰大夫、曰將軍,又周秦語也。自稱神國,立教首重敬神;國之大事,莫先于祭;有罪則誦禊詞以自洗濯,又方士之術也。崇神立國,始有規模,計徐福東渡已及百年矣,當時主政者,非其子孫殆其黨徒欤?至日本稱神武開國基,蓋當周末,然考神武至崇神,中更九代,無事足記,或者神武亦追王之辭乎?” 徐福雕像 至近代,香港學者衛挺生教授提出徐福即神武天皇的觀點,1950年在香港出版《徐福入日本建國考》一書。他根據中日史籍、古物、古錢及徐福在日本的行蹤等,從地理、時代、舟師等方面的十大巧合,證明“秦代使者徐福就是日本開國第壹代天皇神武”。第三位撰寫專著論述“徐福即神武”的爲台灣學者彭雙松。他在研究蘭花中發現徐福在日本的遺迹,先後八次自費赴日本考察徐福千童百工散落在日本各地的遺迹和傳說,並拍下許多珍貴的文物遺迹和民間祭祀活動照片,于1973年出版《徐福即神武天皇》一書,1984年出版《徐福研究》一書,從田野調查角度豐富和補充了衛挺生教授“徐福即神武天皇”的觀點。 徐福公園 衛氏《徐福入日本建國考》和彭氏《徐福即神武天皇》兩部書發表後,在日本學界和政界曾引起強烈反響,既有支持者也有反對者。反對者多爲右翼分子和軍國主義者,支持者多爲具有正義感和科學精神的學者,並由此形成了國際性研究和紀念“徐福千童百工集團東渡事件”的熱潮。日本各地先後湧現出90多個紀念徐福的組織,直接或間接地促進了日本各界對日本開國史的重新審視,發出重新編撰開國史的呼聲。在裕仁天皇之弟三笠宮殿下的支持下,1977年衛挺生《徐福入日本建國考》一書在日本翻譯出版,至今尚無人提出系統有據的反駁意見來。 也就是說,現在多數日本人傾向于認爲日本開國天皇是中國人徐福。附: 日本歷代天皇世系表

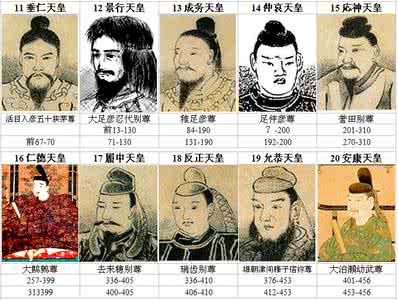

倭國〔倭奴〕:〔前660~前98〕 第1代 神武天皇: 前660~前585 第2代 綏靖天皇: 前581~前549 第3代 安甯天皇: 前549~前511 第4代 懿德天皇: 前510~前476 第5代 孝昭天皇: 前475~前393 第6代 孝安天皇: 前392~前291 第7代 孝靈天皇: 前290~前215 第8代 孝元天皇: 前214~前158 第9代 開化天皇: 前158~前98 崇神王朝:〔前97~313〕 第10代 崇神天皇: 前97~前30 第11代 垂仁天皇: 前29~70 第12代 景行天皇: 71~130 第13代 成務天皇: 131~190 第14代 仲哀天皇: 192~200 神功皇後攝政: 201~269 此天皇神秘升遐,死因異常詭秘。 據《古事記》、《日本書記》等上古史書記載,神功皇後攝政期間增經東征朝鮮,但此次東征史實不祥、傳說成分居多。但稱爲日後日本人多次觊觎我天朝屬國朝鮮的“曆史依據” 第15代 應神天皇: 270~310 空位(無政府^-^,下同): 310~312 仁德王朝:〔313--506〕 第16代 仁德天皇: 313~399 第17代 履中天皇: 400~405 蘇我、物部氏執政,天皇從此成爲傀儡 第18代 反正天皇: 406~410 第19代 允恭天皇: 412~453 第20代 安康天皇: 453~456 有說安康天皇元年爲454年 第21代 雄略天皇: 456~479 有說雄略天皇元年爲457年 第22代 清甯天皇: 480~484 484年皇女飯清豐聽政 第23代 顯宗天皇: 485~487 第24代 仁賢天皇: 488~498 第25代 武烈天皇: 498~506 有說武烈天皇元年爲499年 繼體王朝:〔506--539〕 第26代 繼體天皇: 507~531 有說繼體天皇卒年爲534年 第27代 安閑天皇: 531~535 有說安閑天皇元年爲534年 第28代 宣化天皇: 535~539 有說宣化天皇元年爲536年 欽明王朝:〔539--770〕 第29代 欽明天皇: 539~571 第30代 敏達天皇: 572~585 第31代 用明天皇: 585~587 587年蘇我氏滅物部氏獨掌大權 第32代 崇峻天皇: 587~592 592年蘇我入鹿弑崇峻天皇。此天皇成爲日本史上第一位遭臣下弑殺的天皇。 第33代 推古天皇: 592~628 女皇,593~621聖德太子攝政。 第34代 舒明天皇: 593~641 第35代 皇極天皇: 642~645 女皇 第36代 孝德天皇: 645~654 族滅蘇我氏,天皇重新得以掌權。孝德天皇仿照唐朝制度開始“大化革新”。 從此開始有年號: 大化(645)、白稚 第37代 齊明天皇〔皇極女天皇〕: 655~661 皇極女天皇複位改名 第38代 天智天皇〔中大兄〕: 661~671 齊明女皇661年死,太子中大兄(天智天皇)監國 第39代 弘文天皇〔大友〕: 671~672 年號:白鳳(672) 第40代 天武天皇〔大海人〕: 673~686 年號:朱烏(686) 空 位: 687~689 第41代 持統天皇: 690~697 女皇 第42代 文武天皇〔珂瑠〕: 697~707 年號:大寶(701),慶雲(704) 第43代 元明天皇〔阿陪〕: 707~715 女皇,登基第一年稱慶雲四年,第二年稱和同元年,710年定都奈良,史稱“奈良時期”(710~794) 第44代 元正天皇〔冰高〕: 715~724 女皇,年號:靈龜(715)。720年開始使用“日本”國名 第45代 聖武天皇〔首〕: 724~749 年號:神龜(724)、天平(729)、天平感應(749) 第46代 孝謙天皇〔阿倍內〕: 749~758 女皇,年號:天平勝寶(749)、天平寶字(757) 第47代 淳仁天皇〔大炊〕: 758~764 年號:天平寶字二至七年。被廢。 第48代 稱德天皇〔孝謙女天皇〕: 764~770 孝謙女上皇複位改名,年號:天平神護(765)、神護景雲(767) 光仁王朝 第49代 光仁天皇〔白壁〕: 770~781 年號:寶龜(770) 第50代 恒武天皇〔山部〕: 781~806 年號:天應(781)、延曆(782)。794年遷都平安京,史稱“平安時期”(794—1191) 第51代 平城天皇〔安殿〕: 806~809 年號:大同(806) 第52代 嵯峨天皇〔神野〕: 809~823 年號:大同、弘仁 第53代 淳和天皇〔大伴〕: 823~833 年號:弘仁、天長 第54代 仁明天皇〔正良〕: 833~850 年號:天長、承和(834)、嘉祥(848) 第55代 文德天皇〔道康〕: 850~858 年號:嘉祥、仁壽(851)、齊衡、天安(857) 第56代 清和天皇〔惟仁〕: 858~876 年號:天安、貞觀(859),藤原氏掌權(858~1167) 第57代 陽成天皇〔貞明〕: 876~884 年號:貞觀、元慶(877) 第58代 光孝天皇〔時康〕: 884~887 年號:元慶、仁和(885) 第59代 宇多天皇〔定省〕: 887~897 年號:仁和、寬平(889) 第60代 醍醐天皇(源氏物語中桐壺帝的原型)〔敦仁〕: 897~930 年號:寬平、昌泰(898)、延喜(901)、延長(923) 第61代 朱雀天皇(源氏物語中光源氏的長兄)〔寬明〕: 930~946 年號:延長、承平(931)、天慶(938) 第62代 村上天皇〔成明〕: 946~967 年號:天慶、天曆(947)、天德、應和(961)、康保(964)以上三代天皇時期號稱日本曆史上著名的太平盛世,史稱“延喜、天曆之治” 第63代 冷泉天皇(源氏物語中光源氏的親生兒子)〔宪平〕: 967~969 年號:康保、安和(968) 第64代 圓融天皇〔守平〕: 969~984 年號:安和、天祿(970)、天延(973)、貞元(976)、天元(978)、永觀(983) 第65代 華山天皇〔師貞〕: 984~986 年號:永觀、寬和(985) 第66代 一條天皇〔懷仁〕: 986~1011 年號:寬和、永延(987)、永祚(989)、正曆(990)、長德(995)、長保(999)、寬弘(1004) 第67代 三條天皇〔居貞〕: 1011~1016 年號:寬弘、長和(1012) 第68代 後一條天皇〔敦成〕: 1016~1036 年號:長和、寬仁(1017)、治安(1021)、萬壽(1024)、長元(1028) 第69代 後朱雀天皇〔敦良〕: 1036~1045 年號:長元、長曆(1037)、長久(1040)、寬德(1044) 第70代 後冷泉天皇〔親仁〕: 1045~1068 年號:寬德、永承(1046)、天喜(1053)、康平(1058)、治曆(1065) 第71代 後三條天皇〔尊仁〕: 1034~1073 1068~1072 年號:治曆、延久(1069) 第72代 白河天皇〔貞仁〕: 1072~1086 年號:延久、承保(1074)、承曆(1077)、永保(1081)、應德(1084) 第73代 堀河天皇〔善仁〕: 1086~1107 年號:應德、寬治(1087)、嘉保(1094)、永長(1096)、承德(1097)、康和(1099)、康河、長治、嘉承(1106) 第74代 鳥羽天皇〔宗仁〕: 1107~1123 年號:嘉承、天仁(1108)、天永(1110)、永久(1113)、元永(1118)、保安(1120) 第75代 崇德天皇〔顥仁〕: 1123~1141 年號:保安、天治(1124)、大治(1126)、天承(1131)、長承(1132)、保延(1135) 第76代 近衛天皇〔骵仁〕: 1141~1155 年號:永治、康治(1142)、天養(1144)、久安(1145)、仁平(1151)、久壽(1154) 第77代 後白河天皇〔雅仁〕: 1155~1158 年號:保元(1156),1155年,發生了著名的“保元”之亂,是年鳥羽法皇升遐,已經退位的崇德上皇密謀廢黜後白河天皇。平清盛和源義朝爲首的武士奉天皇谕旨,攻打上皇行在。左大臣藤原賴長卿以下多人被殺。這是具有重大曆史意義的事件,從此武士逐漸取代了公卿,成爲朝政的實際執行者。 第78代 二條天皇〔守仁〕: 1158~1165 年號:平治(1159)、永曆(1160)、應保(1161)、長寬(1163)、永萬(1165) ,1159年,發生了著名的“平治”之亂,源義朝不滿後白河上皇對其的封賞,舉兵囚禁上皇和天皇。叛亂很快失敗,義朝爲平清盛誅殺。平清盛敘任三位參議,不久先後升任大納言、太政大臣。終于成爲出身武門而能手握朝綱第一人。 第79代 六條天皇〔顺仁〕: 1165~1168 年號:仁安(1166)。 第80代 高倉天皇〔宪仁〕: 1168~1180 年號:嘉應(1169)、承安(1171)、安元(1175)、治承(1177)。 1171年,平清盛放逐關白藤原朝臣基房卿。開創了日本關白被問罪流放的先例。縱觀日本曆史,關白被問罪的,也只有這位基房卿和日後的“殺生關白”豐臣朝臣秀次卿。 第81代 安德天皇〔言仁〕: 1180~1185 年號:治承、養和(1181)、壽永(1182),1185年潭之浦合戰中,源義經、源範賴奉後白河法皇院宣,攻打安德天皇行在。安德天皇被弑。此天皇爲日本曆史上第二位、也是最後一位被臣下逼弑的天皇。 第82代 後鳥羽天皇〔尊成〕: 1185~1198 年號:壽永、元曆(1184)、文治(1185)、建久(1190)。1185年內大臣平朝臣宗盛卿以下、平氏公卿10余人被殺。源賴朝掌權、建立鐮倉幕府(1192~1333)。日本政治正式由“攝關政治”轉爲“幕府政治”,開始了700余年的武家政治體制 鐮倉幕府:〔1192~1333〕 第82代 後鳥羽天皇〔尊成〕: 建久(1192~1198) 第83代 土禦門天皇〔为仁〕: 1198~1210 年號:正治(1199)、建仁(1201)、元久、建永(1206)、承元(1207) 第84代 順德天皇〔守成〕: 1210~1221 年號:承元、建曆(1211)、建保(1213)、承久(1219)。 1219年鐮倉幕府的源氏滴流滅絕,開始迎立親王爲“宮將軍”,北條氏掌權(1219~1333) 第85代 仲恭天皇〔懷成〕: 1221~1221 年號:承久 第86代 後堀河天皇〔茂仁〕: 1221~1232 年號:承久、貞應(1222)、元仁(1224)、嘉祿(1225)、安貞(1227)、寬喜(1229)、貞永(1232) 第87代 四條天皇〔秀仁〕: 1232~1242 年號:貞永、天福(1233)、文曆、嘉祯(1235)、曆仁(1238)、延應(1239)、仁治(1240) 第88代 後嵯峨天皇〔邦仁〕: 1242~1246 年號:仁治、寬元(1243) 第89代 後深草天皇〔久仁〕: 1246~1259 年號:寬元、寶治(1247)、建長(1249)、康元(1256)、正嘉(1257)、正元(1259) 第90代 龜山天皇〔恒仁〕: 1259~1274 年號:文應(1260)、弘長(1261)、文永(1264) 第91代 後宇多天皇〔世仁〕: 1274~1287 年號:建治(1275)、弘安(1278) 第92代 伏見天皇〔熙仁〕: 1287~1298 年號:正應(1288)、永仁(1293) 第93代 後伏見天皇〔胤仁〕: 1298~1301 年號:正安(1299) 第94代 後二條天皇〔邦治〕: 1301~1308 年號:乾元(1302)、嘉元(1303)、德治(1306) 第95代 花員天皇〔富仁〕: 1308~1318 年號:延慶(1308)、正和(1312)、文保(1317) 第96代 後醍醐天皇〔尊治〕: 1318~1336 年號:元應(1319)、元享(1321)、正中(1324)、元德(1329)、元弘(1331)、正慶(1332)、建武(1333)、延元(1336)。 〔南朝〕: 1333年滅北條氏,鐮倉幕府終。1336年足利尊氏反,另立天皇,遂分南北朝,後醍醐天皇爲南朝(1336~1392) 南、北朝:〔1336~1392〕 第96代 後醍醐天皇〔尊治〕: 延元(1336--1392) 第97代 後村上天皇〔義良〕: 1339~1368 年號:延元、興國、正平 (南朝) 第98代 長慶天皇 〔寬成〕: 1368~1383 年號:正平、建德(1370)、文中(1372)、天授(1375)、弘和(1381) (南朝) 第99代 後龜山天皇〔熙成〕: 1383~1392 年號:弘和、元中(1384) (南朝)此天皇退位,歸還三寶于北朝後圓融天皇。 北朝第1代 光嚴天皇: 1331~1333 北朝第2代 光明天皇: 1336~1348 1338年足利尊氏建立室釘幕府 北朝第3代 崇光天皇 北朝第4代 後光嚴天皇 北朝第5代 後圓融天皇 1392年,北朝後龜山天皇退位。南北朝結束。 室釘幕府:〔1338--1573〕 〔室釘幕府之1338年執政,當時處於日本南北朝時期〕 第100代 後小松天皇〔干仁〕: 1382~1412 年號:永德、至德(1384)、嘉慶(1387)、康應(1389)、明德(1390)、應永(1394)。 第101代 稱光天皇〔躬仁〕: 1412~1428 年號:應永、正長(1428) 第102代 後花員天皇〔彥仁〕: 1428~1464 年號:正長、永享(1429)、嘉吉(1441)、文安(1444)、寶德(1449)、享德(1452)、康正(1455)、長祿(1457)、寬正(1460) 第103代 後土禦門天皇〔成仁〕:1464~1500 年號:寬正、文正(1466)、應仁(1467)、文明(1469)、長享(1487)、延德(1489)、明應(1492)。 1467年,“應仁之亂”,此後史稱“戰國時代”(1467~1591) 第104代 後柏原天皇〔勝仁〕: 1500~1526 年號:明應、文龜(1501)、永正(1504)、大永(1521) 第105代 後奈良天皇〔知仁〕: 1526~1557 年號:大永、享祿(1528)、天文(1532)、弘治(1555) 第106代 正親釘天皇〔方仁〕: 1557~1586 年號:弘治、永祿(1558)、元龜(1570)、天正(1573)。1573年織田信長流放將軍足利義昭,足利氏亡,室釘幕府終,織田信長掌權(1573~1582) 1582年惟任光秀發動“本能寺事變”,織田信長被殺。 豐臣秀吉掌權(1585~1598) 第107代 後陽成天皇〔和仁〕: 1586~1611 年號:天正、文祿(1592)、慶長(1596)。 1593年豐臣秀吉遠征朝鮮,最終失敗。1602年關原合戰,1603年德川家康掌權,建立江護幕府(1603~1867) 江護幕府:〔1603~1867〕 第107代 後陽成天皇〔和仁〕: 1586~1611 第108代 後水尾天皇〔政仁〕: 1611~1629 年號:慶長、元和、寬永(1624) 第109代 明正天皇〔興子內〕: 1629~1643 女皇,年號:寬永 第110代 後光明天皇〔紹仁〕: 1643~1654 年號:寬永、正保(1644)、慶安(1648)、承應(1652) 第111代 後西天皇〔長仁〕: 1654~1663 年號:承應、明曆(1655)、萬治(1658)、寬文(1661) 第112代 靈元天皇〔識仁〕: 1663~1687 年號:寬文、延寶(1673)、天和(1681)、貞享(1684) 第113代 東山天皇〔朝仁〕: 1687~1709 年號:貞享、元祿(1688)、寶永(1704) 第114代 中禦門天皇〔慶仁〕: 1709~1735 年號:寶永、正德(1711)、享保(1716) 第115代 櫻釘天皇〔照仁〕: 1735~1747 年號:享保、文元(1736)、寬保(1741)、延享(1744) 第116代 桃園天皇〔遐仁〕: 1747~1762 年號:享曆(1747)、寬延(1748)、寶曆(1751) 第117代 後櫻釘天皇〔智子內〕:1762~1770 女皇,年號:寶曆、明和 第118代 後桃園天皇〔英仁〕: 1770~1779 年號:明和(1764)、安永(1772) 第119代 光格天皇〔師仁〕: 1779~1817 年號:安永、天明(1781)、寬政(1789)、享和(1801)、文化(1804) 第120代 仁孝天皇〔惠仁〕: 1817~1846 年號:文化、文政(1818)、天保(1830)、弘化(1844) 第121代 孝明天皇〔統仁〕: 1846~1866 年號:弘化、嘉永(1848)、安政(1854)、萬延(1860)、文久(1861)、元治(1864)、慶應(1865) 第122代 明治天皇〔睦仁〕: 1867~1912 年號:慶應、明治(1868)。 1868年征滅幕府,維新成功,天皇親政。1868遷都江戶改稱東京,定國名爲“大日本帝國”。1910年吞並朝鮮 第123代 大正天皇〔嘉仁〕: 1912~1926 年號:大正(1912) 第124代 昭和天皇〔裕仁〕: 1926~1989 年號:昭和(1926)。1947年實行君主立憲制 第125代 現任天皇〔明仁〕: 1989~ 年號:平成(1989)

《歡迎進入三味書屋754個人圖書館》 ★★★★★

爱华网

爱华网