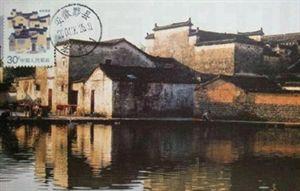

安徽民居:白墙黑瓦马头墙

安徽民居的特点可用7个字来概括:白墙黑瓦马头墙。那高高的马头墙据说是用来防火的,窗户也只有巴掌大点。因为过去安徽的男子很多出门在外做生意,常常只有女人在家,为了防止窃贼闯入于是修建了高且很小的窗户。从邮票中,可以隐约看到民居建筑的拐角两面墙交接处,被削去三分,这表示主人的一种治家处世理念和谦逊之风。

“安徽民居”可谓名满天下。布局一般都以三合院或四合院为基本单位,民居建筑多为各种造型的二层楼房,有的依山傍水,有的参差起伏,有的层楼叠院,精致朴素、堂皇俊秀。

这些民居大都一屋多进,大门上雕刻着山水人物,门楼有重檐飞角,每个民居都开有天井,通风透光,雨水可以通过水枧流入阴沟,俗称“四水归堂”,意为“财不外流”。

由于徽州山区气候比较湿润,人们一般把楼上作为日常生活的主要栖息之处,楼上厅屋一般都比较宽敞,有厅堂、卧室和厢房,沿天井还设有“美人靠”。房屋外墙,除入口外,只开少数小窗。小窗通常用水磨砖或黑色青石雕砌成各种形式的漏窗,点缀在白墙上,给人幽静的感觉。楼上装有华美的木栏杆,栏杆上雕刻着精美秀丽的花纹,繁密的花纹与柳条式的窗棂形成强烈的对比,这也是这类民居的最主要特色。

一般住屋的最佳朝向,大都选择坐北朝南,但徽州明清时期所建的民居,却大多是大门朝北。原来古徽人的居住习惯有许多禁忌,在汉代就流行着“商家门不宜南向,征家门不宜北向”的说法。所以明清时期,徽商鼎盛,他们一旦发了财,就回乡做屋,为图吉利,大门就朝北。至今徽州仍保留有数以万计的朝北古民居。而徽州宅居很深,进门为前庭,中设天井,后设厅堂住人,厅堂用中门与后厅堂隔开,后厅堂设一堂二卧室,这是第一进。往后有第二进、第三进、第四进或者更多进,一进套一进,形成了屋套屋。

徽派民居都是双层屋檐。而这个习俗的形成,据说有一个流传已久的故事。据传,五代十国时,歙州是南唐后主李煜所管辖的地方。赵匡胤发动陈桥兵变,建立宋朝,亲征到了歙州,正当宋太祖抵达今休宁县海阳城外的时候,天色突变,大雨将至,太祖便至一间瓦房处避雨,为免扰民,太祖下令不得进入室内,可是徽州民居的屋檐很小,远不及中原地带的屋檐那么长,加上这天风大雨急,众人都被淋了个落汤鸡。雨过天晴,居民开门发现太祖此般模样,以为死罪难逃,跪地不起,太祖却未责怪,问道:歙州屋檐为什么造得这么窄呢?村民答曰“这是祖上沿袭下来的,一向都是如此。”太祖便道:“虽说祖上的旧制不能改,但你们可以在下面再修一个屋檐,以利过往行人避雨。”村民一听,连称有理,于是立即照办,至此以后,徽州渐渐所有的民居都修了上下两层屋檐。

在安徽民居内部,满顶床和压画桌也是其特色之一。满顶床是徽州传统的床具,因为床顶、床后和床头均用木板围成,故称“满顶床”。而徽州民居厅堂正中壁上多挂中堂画、对联,或用大幅红纸写上“天地君亲师”五字,均装裱成卷轴悬挂。在卷轴之下设长条桌,此长条桌则称“压画桌”。

古村代表

西递古村: 西递村位于安徽省黄山市黟县东南部,由于历史上较少受到战乱的侵袭,也未受到经济发展的冲击,村落原始形态保存完好,保持着历史发展的真实性和完整性。现存明、清古民居124幢,祠堂3幢。石、砖、木三雕,堪称西递三绝。2000年11月30日,被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。

宏村:宏村始建于南宋绍熙年间(公元1131年),是中国古代依据仿生学建造的,整个村落依山傍水,呈“牛”型结构布局,至今800余年。全村现保存完好的明清古民居有140余幢。2000年11月30日,被联合国教科文组织列入了世界文化遗产名录。

徽州无疑是个富有文化底蕴的所在,单单一句“一生痴绝处,无梦到徽州”便足以让人产生悠悠遐思。遥想当年,汤显祖著“临川四梦”。名动天下。而他到了晚年,心之所寄竟是偏居一隅的徽州。而“无梦到徽州”的惆怅恐怕也只有百年之后吟出“梦里何曾到谢桥”的纳兰公子体会得到吧。徽州最具代表性的是徽州文化,而徽州居民更是安徽文化的精髓之一。走进安徽境内,令人印相最为深刻的是那些白墙黑瓦和建筑构件中各种精美的雕刻。徽州民居是极为精细的一支建筑派系,从细微之处的一砖一瓦、一门一窗、一柱一梁,到浑然一体的一房一院,无不透出安徽人民聪慧、勤劳和精明的人生哲学。

全村现保存完好的明清古居民有140余幢,古朴典雅,意趣横生。“承志堂”富丽堂皇,精雕细刻,各种木雕层次丰富,繁复生动,经过百余年时光的消磨,至今仍金碧辉煌,可谓皖南古民居之最,被誉为“民间故宫”。

西递、宏村古民居群是安徽民居中的典型代表,现存完好的明清民居440多幢,其布局之妙、结构之巧、装饰之美、营造之精,为世所罕见。其中西递以宅取胜,被称为“古民居建筑的宝库”;宏村的村落、选址、布局和建筑形态,都以周易风水理论为指导,体现了天人合一的中国传统哲学思想和对大自然的向往与尊重。那些典雅的明、清民居建筑群与大自然紧密相融,是中国传统民居的精髓。

宏村的月湖赫赫有名,它几乎成了徽派建筑的代表、安徽民居的缩影。一池碧水形如半月,白墙黛瓦环湖而立,驻立在池塘边,享受着无声的美和无声的清闲。恍惚间时光倒置,眼前仿佛出现一群村姑阿婆,穿着旧时的装束,在一个春日的清晨,薄雾朦胧中提着木桶竹篮,到水边来干那日常的活计,他们沿着水塘一字排开,于是水荡漾起来,声声乡侬俚语,谈论着各自经商在外的丈夫、在家的公婆以及田里的农事,洗衣时木杵敲击在石板上发出清脆的“啪、啪”声仔空气中回荡,于是一切变得生动而又热闹起来;又或年前腊月,家家户户出门在外的男人终于回家,盘点着一年的收获,播种着来年的希望。一顶迎亲的花轿出现在雪后的月湖边,小户人家总喜欢挑这团聚的日子办喜事,唢呐声、爆竹声在清冷的空气中回响,孩子们欢叫着在池塘边追逐奔跑,小小的月湖此时洋溢着太多的快乐和喜悦。

在老街小巷里慢慢的转悠,细细品味这些明清建筑的清新雅致,体会中国传统文化的博大精深。千百年来的风风雨雨,打碎了太多的梦,留下了太多的记忆,而今只有那一座座古民居矗立在那里,斑驳的墙壁诉说着世事的沧桑,记录着过去、现在、或许还有未来。那一刻,所有的话都很苍白,按下快门,让我们定格了经受千年风雨洗礼的民居。

走近一看,空无一人,静静地诉说着什么......

进村一看,才知已经废弃,破败不堪:

可掩饰不住曾经的精致:

漫步在这样的村道上,品味历史的变迁:

西递村位于安徽省黄山市 黟县东南部,四面环山,两条溪流从村北、村东经过村落在村南会源桥汇聚。现存明、清古民居124幢,祠堂3幢。2000年11月30日,被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。

西递村是一处以宗族血缘关系为纽带,胡姓聚族而居的古村落,该村源于公元11世纪,发展鼎盛于14-19世纪。20世纪初,随着中国封建宗法制度的解体,西递村的发展也日趋缓慢。由于历史上较少受到战乱的侵袭,也未受到经济发展的冲击,村落原始形态保存完好,保持着历史发展的真实性和完整性。

西递村是一处以宗族血缘关系为纽带,胡姓聚族而居的古村落,该村源于公元11世纪,发展鼎盛于14-19世纪。20世纪初,随着我国封建宗法制度的解体,西递村的发展也日趋缓慢。由于历史上较少受到战乱的侵袭,也未受到经济发展的冲击,村落原始形态保存完好,保持着历史发展的真实性和完整性。

西递村以一条纵向的街道和两条沿溪的道路为主要骨架,构成东向为主、向南北延伸的村落街巷系统。所有街巷均以黟县青石铺地,古建筑为木结构、砖墙维护,木雕、石雕、砖雕丰富多彩,巷道、溪流、建筑布局相宜。村落空间变化韵味有致,建筑色调朴素淡雅,体现了皖南古村落人居环境营造方面的杰出才能和成就,具有很高的历史、艺术价值。西递的石、砖、木三雕,堪称西递三绝。

皖南古村落——西递、宏村(英文名称:Ancient Villages in Southern Anhui - Xidi and Hongcun),西递、宏村于1999年12月根据文化遗产遴选标准C(III)(IV)(V)被列入《世界遗产名录》(编号:200-025)。

世界遗产委员会评价:西递、宏村这两个传统的古村落在很大程度上仍然保持着那些在上个世纪已经消失或改变了的乡村的面貌。其街道的风格,古建筑和装饰物,以及供水系统完备的民居都是非常独特的文化遗存。

民居“四水归堂”

胡文光刺史牌坊

马头墙“五岳朝天”

街景“居易”门前

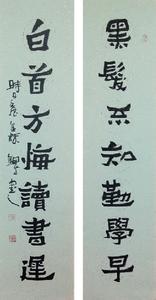

古民居内的楹联

枕石小筑“商”字门

追慕堂(一进院)

富丽堂皇的迪吉堂

追慕堂(二进院)

皖南农家民俗画

西递村民俗博物馆

民居屋顶的“露台”

旷古斋

敬爱堂外院

敬爱堂内院

安徽民居 - 结构

安徽民居

旧时徽州城乡住宅多为砖木结构的楼房。明代以楼上宽敞为特征。清代以后,多为一明(厅堂)两暗(左右卧 室)的三间屋和一明四暗的四合屋。一屋多进。大门饰以山水人物石雕砖刻。门楼重檐飞角,各进皆开天井,通风透光,雨水通过水枧流入阴沟。俗称“四水归堂”,意为“财不外流”。各进之间有隔间墙,四周高筑防火墙(马头墙),远远望去,犹如古城堡。一般是一个家庭之系住一进,中门关闭,各家独户过日子。中门打开,一个大门进出祭奠先人。徽州山区气候湿润,人们一般把楼上作为日常生活的主要栖息之处,保留土著山越人“巢居”的遗风。楼上厅屋一般都比较宽敞,有厅堂、卧室和厢房,沿天井还设有“美人靠”。

房屋外墙,除入口外,只开少数小窗。小窗通常用水磨砖或黑色青石雕砌成各种形式漏窗,点缀于白墙上,形成强烈的疏密对比。民居正立面,墙上有卷草、如意一类的砖雕图案。入口门框多用青石砖砌成,给人以幽静安闲之感。

思溪和延村离的很近,建于南宋庆元五年,一进村子就被坐落在寸口的那座明代“通济桥”和“如来佛柱”吸引住,一边欣赏一边和村民们聊天才使我掉队了。所以在思溪我是一个人游玩的,所以印象也更深刻。整个村落背山面水,嵌于锦峰绣

安徽民居岭、清溪碧河的自然风光之中,房屋群落与自然环境巧妙结合,山水互为点缀,如诗如画,意境神美。村中清代商家住宅“振源堂”、“承裕堂”、“承德堂”、“孝友兼隆厅”等。“三雕”(砖雕、石雕、木雕)工艺精湛,充分体现了徽派民居的建筑特色,清代“银库”屋,当世现已少见;“敬序堂”花厅,一派古色古香,为品茶对弈、吟诗作画理想之地;在俞氏客馆格扇门上,阳刻96个不同字体的“寿”字组成的“百寿图”,堪称“木雕精品”。

在艺术处理方面,皖南民居的各部形体简单,可是一入大门,走进院子,使人印象为之一变。楼上在柱子上外侧周围装有华美的木栏杆,栏杆上花纹有的简洁秀丽,有的复杂细致,在统一中又有若干变化。由于集中使用装饰,使以水平线条为主的雕饰较繁密的栏杆,与上下两层以垂直线条为主、体形比较素净的木板壁 及柳条式的窗棂形成强烈的对比,是这类民居的最主要也是最成功处之一。

安徽民居

明清时代徽州一般的民居均为大宅,以三合院或四合院最为普遍。院内再用高墙分隔,形成小天井。前庭两旁为厢房,楼下明间为堂屋,左右间为卧室。堂屋一般不用隔扇,为开敞式。厢房开间窄小,进深很浅,故采光性能较好。上层多为"跑马楼"形式,通廊环绕,均用镂雕精细的木栏杆隔扇加以装饰。书房和闺房都在楼上。这样,一方面不受来往客人的干扰,另一方面,读者疲倦或孤独苦闷时可凭窗远眺,得到一种心灵的慰藉和美的享受。有的二楼还没有隐藏在栏杆雕花之中的小窗,以供闺房之中的小姐偷看楼下厅堂里有青年客人,便于选择称心如意的郎君。除外墙防盗外,富有人家室内还有暗室,由于平面复杂,暗室入口常用砖墙面、木雕装饰等掩盖,所以难以发现。除暗室外,还有夹层设计,从楼下看,以为是楼上的楼板,而上楼后,脚下就是地板,这种夹层设计,有时一家人中,也只有一两个人知道。里面放有金银珠宝等贵重物品。

安徽民居 - 建筑特色

安徽民居

朝北居:假如不是地形特殊,住屋的最佳朝向,当选择坐北朝南,但徽州明清时期所建民居,却大多是大门朝北。原来古徽人的居住习惯有许多禁忌。汉代就流行着“商家门不宜南向,征家门不宜北向”的说法。究其原因,据五行说法:商属金,南方属火,火克金,不吉利;征属火,北方属水,水克火,也不吉利。徽州明清时期,徽商鼎盛,他们一旦发了财,就回乡做屋,为图吉利,大门自不朝南,皆形成朝北居。至今徽州仍保留有数以万计的朝北古民居。

屋套屋:徽州宅居很深,进门为前庭,中设天井,后设厅堂住人,厅堂用中门与后厅堂隔开,后厅堂设一堂二卧室,堂室后是一道封火墙,靠墙设天井,两旁建厢房,这是第一进。第二进的结构仍为一脊分两堂,前后两天井,中有隔扇,有卧室四间,堂室两个。第三进、第四进或者往后的更多进,结构都是如此,一进套一进,形成屋套屋。

重檐:徽派民居皆建成双层屋檐。这重檐习俗的形成,有着一段广为流传的故事。据传,五代十国时,歙州是南唐后主李煜所管辖的地方。赵匡胤发动陈桥兵变,建立宋朝,亲征到了歙州,正当宋太祖抵达今休宁县海阳城外的时候,天色突变,大雨将至,太祖便至一间瓦房处避雨,为免扰民,太祖下令不得进入室内,可是徽州民居的屋檐很小,远不及中原地带的屋檐那么长,加上这天风大雨急,众人都被淋了个落汤鸡。雨过天晴,居民开门发现太祖此般模样,以为死罪难逃,跪地不起,太祖却未责怪,问道:歙州屋檐为什么造的这么窄呢?村民答曰“这是祖上沿袭下来的,一向都是如此。”太祖便道:“虽说祖上的旧制不能改,但你们可以在下面再修一个屋檐,以利过往行人避雨。”村门一亭,连称有理,于是立即照办,自此以后,徽州渐渐所有的民居都修上了上下两层屋檐。

满顶床:徽州传统床具。因为床顶、床后和床头均用木板围成,故称“满顶床”。床前挂帐幔,犹如消息台。床柱多用榧木制作,因为榧数年花果同树而生,取“四代同堂”和“五世昌盛”的彩头。床板常用7块,寓“五男二女”之意。床的正面,雕饰较为讲究,左右两侧一般雕饰为“丹凤朝阳”,上牙板雕为“双龙戏珠”。床周栏板一般均雕有“凤凰戏牡丹”、“松鼠与葡萄”、“鸳鸯戏水”等精美图案。

压画桌:徽州宅居的传统陈设。徽州民居厅堂正中壁上多挂中堂画、对联,或用大幅红纸写上“天地君亲师”五字,均装裱成卷轴悬挂。在卷轴之下设长条桌,桌面上放置两个马鞍形的画脚,卷轴向下展开至长条桌,搁入画脚的“马鞍”内,画幅即平整稳固,此长条桌则称“压画桌”。

爱华网

爱华网