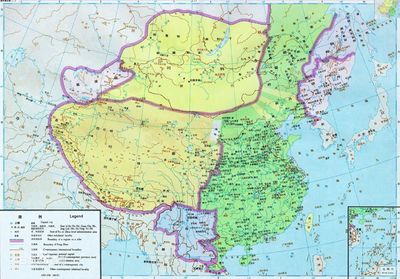

公元763年,史朝义逃奔河北,惶惶如丧家之犬一咬牙抹了脖子。至此历时近八年的安史之乱得以平定。河北的叛军将领薛嵩、张忠志、田承嗣、李怀仙等先后率部向唐诸军投降。朝廷下诏:“东京及河南、北受伪官者一切不问。”,并且还任命以上诸叛将为节度使(历代对叛将的处理,没有比这更弱智的了。)。张忠志(奚人)上赐姓名为李宝臣,任成德节度使、田承嗣为魏博节度使、李怀仙为幽州节度使。这样、朝廷就把河北地区全部给了这三个降将,从而埋下了藩镇割据的隐患。

按理说在经历了安史之乱的大浩劫之后,皇帝和朝廷的文武百官应该下大气力整顿朝纲、废除藩镇、彻底割掉这一引起祸乱的毒瘤。可令人怎么也搞不懂的是,朝廷不但不依法对叛将们进行惩罚,反而委以重任。这伙叛贼,除了薛嵩(名将薛仁贵之孙、曾一度上贼船、后主动反正、立有战功)之外,哪一个不该千刀万剐?放在其它任何一个王朝,即使不灭十族,也要灭九族的。

我想起了东郭先生和狼的故事,殊不知、这伙由安禄山精心调教出来的叛贼个个都是凶残的中山狼,是不会被感化的。建中二年(781)河北三镇联名上疏朝廷,要求确立节度使世袭制,唐德宗坚决不允许,三镇便联合对抗朝廷。这样继安史之乱后,又一次藩镇叛乱开始了。这三个叛镇节度使自行决定父死子继,同时也没忘记上报朝廷做做样子,皇帝无奈只好下诏任命。接下来好戏连台,为争夺节度使的位子,不断上演血肉横飞、城头变幻大王旗的闹剧。无论谁夺得节度使的位子,报上来朝廷照例下诏任命。堂堂的皇帝和中央政府简直成了叛镇们手中的玩偶、室内的花瓶。并且一次又一次的被那些骄兵悍将撵得东躲西藏、无处安身。从此辉煌的盛世大唐被拖入了连年无休止的内耗之中。

顾不上、一望无垠的草原大漠;看不见、西行万里的中亚土地上唐军金戈铁马的身影;道不完、昔日的中原沃土今已是千里萧条四处狼烟;数不清、被战火毁坏的村庄与家园。当我们了解到这些情况方才明白,唐朝为什么不削藩?仅河北三叛镇就已经够皇帝和朝廷百官们受的了,再削藩(废除藩镇)的话,反叛的藩镇还会增多,皇帝哪敢啊。有人把唐藩镇节度使比作东周列国的诸侯和西汉的刘姓诸侯,这个比喻是否恰当呢?不妨让我们作个简单的对比。东周列国的诸侯国是周天子把天下土地分封给子孙们管理,自己什么也不管。各个诸侯国都是独立王国,诸侯王只需每年来京城一次,问候周天子就成。

西汉的异姓王、如:韩信、英布、彭越、陈稀等,早在西汉的立国之初就被刘邦一阵快刀斩乱麻,收拾得干干净净。剩下来的全是刘姓诸侯王,他们的权力比起春秋战国的诸侯来可就差远了。自从吴楚七国之乱后,各诸侯国受到更严格的限制,只徵收租税、不许管政事。再看看唐藩镇与西汉的诸侯有何不同,先说一下唐宗室诸王:这是最有可能夺取帝位的高危人群,唐历代皇帝对宗室诸王的监控都非常严格,不可能象西汉那样裂土分封,更休想掌握兵权,皇子们只能在京城里呆着,还规定诸王不得与群臣交往。这固然可以防止发生吴、楚七国之乱,但却是弊大于利。纵容节度使、信任宦官、禁闭诸王这是造成中晚唐祸乱、唐由盛而衰的三大根本原因。

蓝月传奇 美女陪玩 热血传奇 套装赠送

爱华网

爱华网