汉简受简面狭长、字迹小的限制。但章法布局仍能匠心独运,错落有致,随意挥洒。汉简的文字,篆、隶、真、行、草(章草)各体具有。汉简在书写思想上没有受到那么多的束缚,因此,表现出丰富的创造力,最终成为由篆隶向行揩转化的过渡性书体——汉简。在《居延汉简》、《武威汉代医简》中有大量的墨迹出现,这可以和敦煌的《敦煌汉纸墨迹》相比较。体势近楷书、行书等各种书体。从竹木简所看到的书法艺术,是研究秦汉书法的第一手资料。

史册记载,汉简直到南北朝后期才逐渐退出历史舞台。有学者把居延汉简、敦煌汉简、武威汉简和甘谷汉简号称中国“四大汉简”。

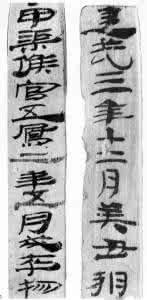

甘谷汉简

此简高23cm,简宽2.6cm,正面墨书两行。笔画飘逸秀丽,摇曳多姿,近似《曹全碑》的风格。甘谷汉简的书法风格,因其已临隶书形成的东汉晚期,内容为汉桓帝颁布天下的“诏书律令”,章法规整,既别于《居延汉简》的篆意,又别于《敦煌汉简》的率意,更别于《武威汉简》的章草味,是东汉隶书的典型范本,与《曹全碑》(东汉中平二年,即185年)《张迁碑》相近,两者结体扁平匀称、规矩整齐、用笔以圆笔为主、清丽流畅、逸致翩翩的特点,但朴实雄健、端庄遒劲之趣却同比其晚10年的《史晨碑》(东汉建宁二年,即169年)相似,而笔势放纵、不受拘束、姿态横溢、有意夸张(aIhUaU.COm)撇捺的特点,几乎同于晚其5年的《孔宙碑》(东汉延熹七年,即164年)。这足以说明,东汉碑刻隶书在很大程度上吸取了简书的营养。

居延汉简

甘肃北部的额济纳河流域之古“居延”地区,在1930、1972年-1976年和1986年几次发掘中,获数万余枚简牍。古居延地区是驻军屯田之地,故简牍内容涉及政治、军事、日常生活等各个方面。因是日常实用文书,书写时随意自如,其书法便呈现出轻松直率之意。

居延汉简多为汉代之物,因此书体基本上为隶书章草,从字形上看,有的字形工整,结体严谨,极有东汉史晨之韵;有的轻灵飘逸,烂漫多姿,似为《乙瑛》之教本;有的敦厚朴茂,端庄古雅,颇似后来《张迁》的风格。

河西简牍

河西地区的主体地貌是荒漠戈壁,南面是东西走向绵延千里的祁连山脉,北侧是腾格里大沙漠。祁连山冰川在春、夏、秋季有季节性径流滋润着走廊地区的低地,形成了富饶美丽的绿洲。戈壁绿洲干燥少雨多风沙,相对严酷的地理条件形成了保护古代遗物的良好环境。

西汉武帝时期为解除匈奴在西北的长期威胁,出兵河西屯边、屯田,随着汉代对这一地区的经营,出现了大量的简牍文书,这些文书在河西这种特殊的自然条件下得到良好的保护。今天,河西地区成为了中国古代简牍最丰富的蕴藏地之一。

敦煌汉简

匈牙利人M.A.斯坦因于1907年在敦煌附近发现汉简后,1914年又在甘肃的敦煌、安西、酒泉、鼎新(毛目)等地的汉代边塞遗址里,发现了170枚左右汉简。1944年夏鼐等对敦煌小方盘城以东的汉代边塞遗址进行考察,掘获汉简43枚。1979年,考古工作者在敦煌小方盘城以西的马圈湾汉代烽燧遗址里发现汉简1200余枚。这是敦煌汉简数量最多的一次发现。此外,在1977年和1981年,考古工作者还分别在酒泉西北的玉门辖地花海农场和敦煌酥油土两地汉代烽燧遗址里采集了一些汉简。斯坦因1914年发现汉简的地点横跨汉代敦煌、酒泉两郡,70年代发现汉简的玉门花海也应属酒泉郡,但是习惯上把这些汉简统称为敦煌简。

1941年,太平洋战争爆发。眼看香港也将沦陷,“居延汉简”只得第二次逃难。经众多学者商量后,由胡适之先生设法运到美国华盛顿。时至今日,这批中华瑰宝仍放在美国国会图书馆。

上世纪六十年代,台湾出版了《居延汉简图版之部》,使人得以重见居延汉简大部分图片。1973年甘肃东部又发现了“甘谷汉简”。我国甘肃、新疆为古代屯兵之域,地下埋藏着很多中华文化瑰宝,发掘这些人类文明的宝藏,将会为中国古代史添上浓墨重彩的一笔。

爱华网

爱华网