编者按:自爱思想网前期发布《书香溢台北》一文后,引发众多读者讨论其在台北逛书店的经历。此处选发一位读者的来稿,全文生动地记录了很多逛书店的细节,值得一读。

本文由作者授权爱思想网发布,未经许可不得转载

说起去台湾逛旧书店,原因之一还得追溯到我的高中时代。本来已经写了千来字,但觉得放在一起不大合适,那是另外一个故事,有点喧宾夺主的味道,所以就简略说说:高中一同学借给我一本书,线装的,无封面,刚在教室翻了几页就被老师收走了,连累同学受到批评,被老师说成是用封建主义腐朽思想影响同学,写了不少检讨。98年来了上海,一天在古籍书店随意翻得一本,觉得有些印象,合上书页,封面上书名是《蜃楼志》,马上买了。隔了二十几年才算见了全貌。一直想买一本线装版的《蜃楼志》还给那位同学,但至今仍未如愿,所以想去台湾碰碰运气。

另一个原因是找几本民国版的明清笔记,与手头的做个对比。由此促成了我的台北二手书店行。

胡思二手书店

在台北一共去了三家二手书店,第一家是胡思书店。胡思在台北有3家,我们去的是台大附近的那家,叫胡思台北公馆店。下午从台大出来就去找,网上查的地址是罗斯福路三段308号2楼,但308号是一个服装店,怎么也找不到上楼的地方,不得以问店员,那小姑娘倒是蛮热心,将我们带出店门,绕到后面一条小巷,原来要从楼后面上去。

从这个门进去上二楼才是书店

胡思书店店名的来历很有意思,它先有英文名:“Whose books”。因为老板认为,一般读者拿到一本旧书,不免会先问一句“Whose books?”中文名则有点语焉不详的味道。按台北文人傅月庵的说法是来源于“胡思乱想”。一说是朋友对老板的英文名有点看法,认为是老板的一厢情愿,有点“胡思乱想”;二说是日本名家村上春树当年还是位高中生,他的名著《挪威的森林》就是先在旧书店里乱翻书,有了灵感,回去“胡思乱想”后写出来的。所以老板希望在台北的旧书店里也能培育出村上之类的作家,傅月庵认为这有点“胡思乱想”,但又希望这不是“胡思乱想”。

进门前看见的店招,还看得见里面有一楼梯。

书店三楼

从三楼往外望,对面是台大,101也在视线内

书店里面书的种类比较杂,半新的居多,在里面逛了一个多小时,下面展示一下收获:

——彭歌的《青年的心声》

封面

知道彭歌这个人,是在董桥的《青玉案》第一篇“春台遗韵”里,《青玉案》是我买的第一本董桥的书,所以印象深刻。从文章里看,董桥年轻时曾是彭歌的粉丝。

董桥在“春台遗韵”中对彭歌其人其文的描写

拿回来翻了翻,觉得董公的“放言论事,坦真论人”八字倒是中肯。去年买过韩素音的自传三部曲,在彭歌文集中也有两篇是对韩文的评价,除开意识形态的观点外,其他部分对人对文的确是“坦真而放言”。

彭歌此本小集,多是论及时事,笔法以新闻评论体居多。但也偶有感兴之作,写得细腻极了,有点文人味,是我喜欢的那类。那种久居喧嚣都市,怀念小楼深巷的宁静情感跃然纸上。文章写于四十五年前的台北,放在眼下大陆也颇合适,都市里雨声还听得到,买花声难觅;小楼或许尚存,深巷早已不在。录一段如下:

——钱穆的《国学慨论》

本来想找钱穆的《国史大纲》,因为手上有柏杨的《中国人史纲》。记不得在哪里读到过,说:钱穆笔下的历史是圣贤的历史,是充满爱的历史;而柏杨笔下的历史是混蛋的历史,是充满恨的历史。所以很想将他们两人的书放在一起对比一下。想起上个月在成都与同学们聚会,席间我怎么提到了类似的话题,大意是对同一人或同一事,我是看好的地方多些—-趋同,而同学中一位现任教授的,是看问题多些---趋异。席间有人阐释,教授每天面对学生,总得看到他们的不足,所以就形成思维定式。在座的另一位教授同学有异议,当即想有所表达,但欲言又止。如若无意冒犯,还望教授们海涵。

其实,对人对事,看法各一很正常,关键是要有包容之心就好。

这本《国学概论》是钱穆的“少”时之作,时年三十二岁。当时是一本国学入门书,浅显明白。可惜是文言文,对今人来说,还是有点阅读障碍。

不知道为什么,这本钱著与前面彭歌那本一样,都是干干净净的,先前那些购者、读者一点消息都未曾留下,算是小有遗憾。

——金耀基的《剑桥丝语》

左边是三联版,右边是台湾商务版

说起这本书,又得归根朔源到董桥那里。我手上先有了2007年三联版的,那本书的序是董公写的,其开篇就写得大气而婉约,很是吸引人:“今日学术多病,病在温情不足。温情藏在两处:一在胸中,一在笔底;胸中温情涵摄于良知之教养里面,笔底温情则孕育在文章的神韵之中”。

以前我多以为,大气与婉约是水火两路,毫不兼容。但读此文后,此观念就此灰飞烟灭。但这篇文章最早出自何处,我查来查去查不到。最后在去年出的《董桥七十》查到有此文,是1986年写的,是为何版本作的序还是不详。以为台版上有董公序言,但结果让我有点意外。

台湾这个版本是1977年出的,其序言不是董公而是王云五(字“岫庐“)写的。从序得知,这套“岫庐文库”是为王云五九十大寿庆寿而出,选了他的门生五十余人各出一本。金耀基那时访学英国(1975-1976)刚返港,回来写了《剑桥语丝》。为老师庆寿,所以先在台湾出版。十年后(1985),他又去了德国三个多月,回来写了《海德堡语丝》,估计董公的序是为金耀基1986年牛津版的两本《语丝》写的(我手上没有牛津版,所以只能说是估计)。

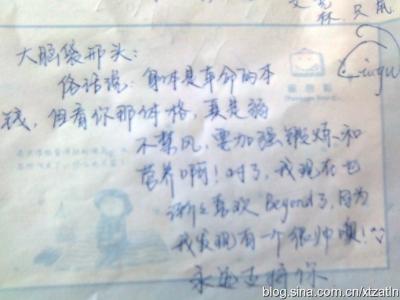

这本书前面的读者终于留下了读后感,可能是位年轻人,祖籍广西灵川,还可能是位基督教徒。其在书后扉页写到:“读罢是书,方知天下之大,学海无涯。惜中国迄今欠缺此等伟大之学府,让嗷嗷待哺之中国才人流离失所。如有朝一日,当必提供国人有如是之环境,培养新中国哲学家之皇帝。 主历一九八三、九、、三十、跋 灵川 解乐谦”

解姓小子这跋语题得有点理想,又略显幼稚。不知此公后来发达没有,可否兑现了自己的诺言?

——朱自清的《经典常谈》

左边是三联本,右边是启明书局本

前年买了三联版的。朱自清先生这本小书写于1942年,时年先生在昆明西南联大。说书小,是指全书不及九万字。但十三篇文章将中国的历史、文化全数收入,小而精,小而全,读后对中国历史文化书籍有一个整体了解。先生的文字平和清新,全然五四后的白话文典范。

台湾这本启明书局是1959年8月的再版本,购者名陈俊夫。从书的许多划线来看,他是从头到尾读过的,但批语极少。除了在“说文解字第一”后有“简明、清晰”四字以外,其他的就只有在“史记汉书第九”里有三处也是极为简短的旁批。而且只是重复朱先生的观点而已,了无新意,不值一提。

——中英文对照的《圣经--新约全书》

买这本没什么其他理由,完全是因为看中了诚品书店里的那本黑色封面的《圣经》,而这本的封面是白色的,以为买回去放在一起,黑白双煞,哼哈二将,自以为有趣。谁知漏看了“新约全书”,原来缺少“旧约”,从而留下遗憾。

这本书也不知道有没有人读过,除了书页有些泛黄外,其他与新书无异。有点特别的地方是,在书的最后印有誓词般的文字,而我手上其他两个版本的《圣经》都没有这个东西。如此,让我觉得有点不舒服。

——徐钟珮的《多少英伦旧事》

一朋友也喜欢读书,读得比我要杂。二十几年前就将易经读得烂熟,而且身体力行,一见面就要替我发功。知道我喜欢董桥,也替我从香港买过。但他喜欢陶杰的书,读完了向我推荐,一定要送我两本。去年还真叫人送来两本,其中之一是《泰晤士河畔》。顺便提了一要求,让写一读书笔记。为了这篇至今未动笔的读书笔记,我也一直在留意一些写英国的过去与现状的资料。比如将十几年前买的林行止的《英伦采风》又翻了一过。我最近几年一直订有《二十一世纪经济报道》,里面每周有一篇曾飚写的“伦敦以西”的专栏,我都剪下了备用。在台湾发现了这一本写四十年代末伦敦往事的书,当然值得一收。

回来查了一下,居然写序的马星野与写书的徐钟珮都大名鼎鼎。马星野时任《中央日报》社社长,浙江平阳人,是平阳三杰之一,其他两人是苏步青与谢侠逊(当年的棋王)。美国密苏里大学新闻系毕业生,1945-1952任中央日报社长,后任驻联合国代表团顾问,驻巴拿马大使,1964年返台后任中央通讯社社长,1991年去世。

此书初版于1948年,这本是1990年的版本。在初版那篇序言中,马社长除了略微介绍了徐的文章外,大多是在借题发挥。看得出来他对当时的时局很不满,对蒋政府治下的上海与手下的官员很失望,说他们还都两年来奢侈浪费,狂挥乱霍,与蒋倡导的“尚节约戒浪费”,与民生主义理想相去甚远,但作为一介书生,对此又无可奈何。读起来好像与现在什么八项规定特指的现象也差不多,甚至有过之而无不及也说不定。

徐钟珮的资料见到的太少,生卒不详。写书前去了欧洲两年(1946-1947),是中央日报驻英国特派员,其他介绍她是台湾七十年代台湾的十大散文家之一。但她老公却是任过台湾前外交部长的朱抚松(1915—2008),任期为1979-1987。应该是中美建交以后任职的。1946任国民党中宣部住英国办事处主任,1948年回国。用现在的眼光看,徐去英国,应该属于照顾夫妻关系的派遣。因为那时朱年方三十,夫妻同行,也是人之常情。

此书被至少三个人批注过,但每人仅一两条而已。从笔记看,似乎是两女一男。只有一条还有点意思,文中谈及作者一位英国老友,酒席上过量了,信口胡说“中国的官员都贪,中国的人民都脏,是个没希望的民族”云云。作者自述,其初始唯唯,继之忍隐,终而大怒,让他闭嘴。读者在这段描写旁有一批语:“在中华民国台湾,你可以知道怎么方法去做,那什么你都可以做得到!VINAIMONT说,今人当警惕是否仍然老样子?是否仍然在洋人眼中是落后国家?是否仍是人为刀俎,我为鱼肉?”

作者此处拍案,读者此处自省,都令人欣佩。

——游国恩的《中国文学史》

这是一本出口的书,正确地说应该是版权出口,现在买回来,权当转内销

游国恩(1899-1978),江西临川人,楚辞专家。1929年受闻一多之邀如武大讲中国文学史,抗战前先后在青岛大学,华中大学,西南联大任教,抗战后随联大迁回北京后一直在北大任教。这本《中国文学史》是1961-1963年编的教材。1990年由台湾五南图书公司在台湾岛内发行。从书后面对五南出版物的介绍来看,全是文理科教材,可能是岛内的“人民教育出版社”。

此书曾被一位名叫徐璨玥同学使用过,这位本家应该是位女生,而且应该是一位研究生,因为书内老师要求写一篇一万字左右的论文:试论杨万里“嘲”字题材的诗。如此长篇大论,对本科生当不会要求。

在书中游教授提到杨万里五首“嘲“字头的诗:“嘲蜂”、“嘲蜻蜓”、“嘲稚子”、“戏嘲星月”、“嘲淮风”,说此类诗题在一般诗集里绝少见到。但他往往也寓感愤和讽刺于诙谐嘲笑之中。我手上只有上古版的《杨万里选集》,周汝昌选注。那五首只选了一首“嘲稚子”,但这本选集中题目用了古字,叫“嘲(禾犀)子”。这个(禾犀)字读音与意思都与稚相同,只是打不出来。

这首诗是这样的:“雨里船中不自由,无愁稚子亦成愁。看渠坐睡何曾醒,及至叫眠却掉头。”说下雨天,他小孙子在船上无聊,闲坐发困,都困得睡着了,叫他去好好躺下睡吧,他却摇摇头,表示不去。此诗情景神态心态全有,诙谐的意境也有,唯独看不出什么感愤与讽刺,不知这徐同学论文该怎么写?

杨万里为南宋有名诗人,与同期陆游、范成大齐名。钱钟书在《宋诗选注》里对杨万里的评介比苏轼、陆游都多。他的名句有:“莫言下岭便无难,赚得行人错喜欢;正入万山圈子里,一山放出一山拦。”还有一首更有名的是胡适抄给狱中的雷震过生日的:“万山不许一溪奔,拦得溪声日夜喧。到得前头山脚尽,堂堂溪水出前村”。

徐同学是认真读过此书的,有的书页划满了标示圈点,且时有改正校对错误。是个值得赞赏的学生。

以上七本八册书花了八百多台币,两百人民币不到,与新书比起来,算下来也不为贵

松林书局

这不是计划中要去的书店。

离台的前一天。下午换到罗斯福路一段的帅客酒店,酒店旁边有一条南昌路,计划是去一家名叫“妙章书局”的旧书店。结果在南昌路走了好长一段都没找见。不得已又去找路边店的店员打听,结果告诉我们说二手书店大多开在南昌路隔壁的牯岭街,于是转道,去牯岭街。

这一去,有道是:无心插柳柳成荫。在牯岭街发现了松林书局。

颜体的擘窠大字,很有些文人底蕴。

一幢不大的二层小楼,一堆堆重重叠叠的书,乱哄哄的挤在楼下,满满当当的,直达楼顶。董桥经常挂在笔下的一句诗是:“书似青山常乱叠”,说的恐怕就是这个场景了吧?

一个秃顶老汉,歪斜在躺椅上打着盹,不知道他知不知道有人来?反正没理你。只得提高嗓门叫一句:“大爷,可以看看你的书吗?”

开眼觑了一下,可能是半醒状态.“想要什么书?你说,我给你拿。”

“哦,民国时期的文学书,或者民国文人的书都可以。”

“民国的书难找了,现在出的到有。”说着起了身,在一堆书里抽出一本董作宾的《甲骨文汇编》。递过来,“史语所的哦”。

本不想接,因为根本不懂。出于礼貌,拿在手里翻了翻,是她女儿替他编的,好像是九十年代初出的。借故说,“看不懂”。还回去。

一时双方陷入尴尬中。

“你们是哪里来的?”

“上海。”

“上海我晓得,阿拉上海宁。”学着上海话,老头挺得意。

“大爷,这么多书,你怎么知道哪本书在哪里啊?”想跟他套近乎。

“我当然知道。”挺自信地说。

“大爷,这么多书,你读了不少吧。”

“我还要看这些书吗?老啦,读书没有用了。我这辈子读的书够多了。”

“大爷,你都读些什么书啊?”

“历史。”

“有什么评价啊?”

“读宋史想哭,读明史想骂人。”

果然是饱读诗书的人,一句话镇住我了。

是啊,宋朝国土沦丧,值得哭。明朝皇帝没几个好人,值得骂。

“你也学历史?”

“不是,学工科的。”

“那怎么知道?”

“退休了没事,瞎看看的。”

“你都退休啦?”

“不退休怎么会有时间来台湾?会来这里遇见你?”

一下把老头说高兴了,嘿嘿了两声。

“生意好吗?”

“好什么,今天还没卖到一文钱。”老头挺古的。

“听说这条街上还有很多书店?”

“哪里还有,全是做邮票、钱币、古玩的啦。开书店是三十年前的事啦。”

“说有一个‘妙章书局’?”

“没有啦,老板都死啦。”

一听这话,死心了。

“给你这书店照张像,可以吗?”

“照吧,别照我。”

“好的,我就照这块招牌。这是谁写的啊?写得真好!”

“我爸爸写的。”

“哦,为什么不要照你啊?”

“照我,丢我爸爸的脸。”

可能是书店每况愈下,觉得对不住老爹传下来的一门生意。

于是,只照了那块老板老爹写的店招(就是前面那张)。

照完了,想起来还不知道老板姓啥,于是又问。

“大爷贵姓啊?”

“姓蔡。”

于是,道了谢,跟老板挥手作别。

去之前只知道妙章书局,回来后网上一搜,发现松林书局的名气大多了。连窦文涛都去做过专访。大家可以上网搜一下视频。这老板见的世面大了去了。

老板姓蔡,叫蔡镜辉。父亲蔡木林,是汉学家,1945年台湾光复后他父亲就开了这家书店,是最早一拨在牯岭街开书店的。那块颜体擘窠大书店招是老老蔡1951年写的。小老蔡是第二代接班,他见过许多名人来店里淘书,什么钱穆、于右任、张大千、台静农、毛之水等等都在他家书店去过。

下面几张照片是在网上找的。

那穿红色T恤的老头就是蔡老板

其实小老蔡挺慈祥的

妙章书局

别了松林书局的蔡老板,就没有目标,与内子商量,那就一路闲逛回酒店。又顺着牯岭街往回走。沿途也进了几家店,果真都是以买邮票与钱币居多。因为不感兴趣,走了一段,我提议还是到南昌路去吧,于是拐上南昌路,往酒店方向没走几步,居然发现街对面一个凹进去的地方就是我们要找的妙章书局。

于是到前面红绿灯处过街,前行过一个银行就是妙章了。

进去以后,果然别有洞天。里面布置确与旧书古书相谐,三面书柜,各种古旧书籍规整排列其间。柜间或有泛黄的长轴书画。厅里左右两边各置一大案,不少开本较大的书籍杂志平堆置于案几上,可以让顾客很方便的看见书名,也方便拿取。显然比松林书局更像书店。

这家店大多都是七十年代以前的书,二、三十年代的书也不少。店家将书都重新用深黄色牛皮纸装了封面,书脊上用不太规矩的小楷写上书名,整个书柜上的书外观太整齐划一了,全像是孪生姐妹,这样找起书来蛮费劲。

店里就老板夫妇二人看店。老板看上去与我年纪相仿,人长得有点像曾经在东方卫视与袁鸣一起主持过“波士堂”的曹启泰,人挺书卷气的。老板发给我一张名片,叫蔡贤文,名字也挺书卷气的。老板挺能聊,人也开朗。但书店毕竟是商店,所以这位蔡老板时不时地也流露出商人本色,先向我介绍说他们店与故宫、中研院史语所都有合作,收到的书都由他们先挑,拉大旗作虎皮。他在大陆也有许多朋友与合作伙伴,经常会交换信息与藏品,四海皆有兄弟。反正天花乱坠,先把你绕晕再说。

我直截了当地问老板,想找些民国时期或更早期的文学书,望老板有所推荐。此时老板就退却了,说书都在架上,请随便看,摆出来就是让大家看的。于是在案几上拿出一函两册的《两般秋雨庵随笔》,民国二十五年上海出版的,什么书局出的记不得了。问老板,什么价?老板迟疑了一下,三千!如果是本《蜃楼志》,不会犹豫就收了,但这本我家有上古版的,就没下手。老板见我有心买点书,递给我一本摄影集,1934年的,里面全是四川云南的名胜古迹,成都的望江公园也有。可能三十年代去公园的人不多,管理也不善,薛涛井那张有点破败,枯叶满地,碑残字缺,井旁一株大树遮住了半个井口。内子问,井边有大树吗?全然忘了人家照的是三十年代的薛涛井呢,有没有大树你怎么知道?

大致翻了翻,对老板说,这种摄影集应该推荐给那些景点的管理处或者当地的博物馆,这样才有价值。老板诺诺,不知心里怎么盘算。

老板娘见我们聊得高兴,就主动插话,我们一起到对面的小饭馆吃饭吧,我们已经订了位了。我起初没理解什么意思,以为就是老板娘客套,所以就连声谢谢,继续在书店里闲逛闲翻。过了几分钟,老板又近身上前,悄声对我说,先生,实在对不住啊,我老母亲有糖尿病,需要按时进食,我们已经在对面订好饭了,一起过去吧。啊,原来我只顾闲逛,不知人家要关门陪老母亲吃饭。便连连告罪,说打扰打扰,你们一家人自己去吧,过个愉快周末。

于是告退出门。出得门来还与内子小声嘀咕,这老板姓蔡,松林那老板也姓蔡,莫非两人是亲戚?而且松林蔡老板说妙章的蔡老板死啦,莫非两家有什么过节?反正是一路回程,怏怏然,满腹疑惑。

这次台湾之行的二手书店算是逛完了。

下面放上一张花笺,回来录写的。是董桥文中引用章渊文稿的一段:与薛涛有关,说一诗成谶的事。

爱华网

爱华网