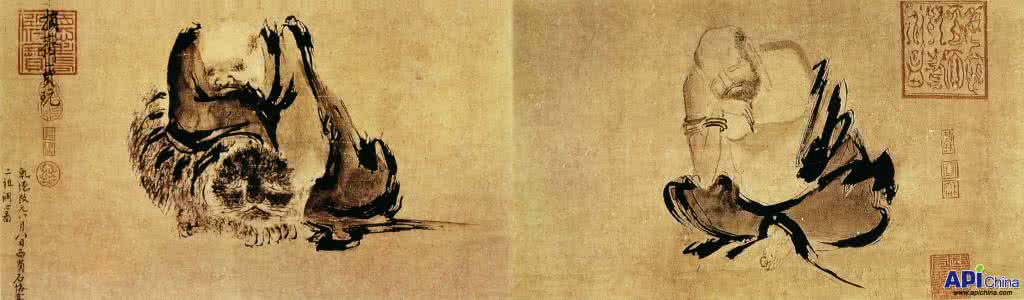

二祖调心图在画法上,简化了笔法,发挥水墨效果,体现了画家“惟面部手足用画法,衣纹皆粗笔成之”的风格。石恪以强劲飞动和毫不经意的草草逸笔表现出高僧微妙深邃的禅境,水墨淋漓,一气呵成,深的地方,浓有光彩。浅的地方,淡有韵味,达到了有笔有墨、笔墨交融的艺术境地。所作不受对象的约束,到了“传神”的高度。笔意纵逸苍劲,开大写意人物画之先河,对南宋梁楷及以后减笔人物画家颇有影响。此图经日本学者论证为宋末元初摹本。

但这幅图像最富趣味的则是:安眠于当下的倚虎禅者,其形貌神态与虎竟如此相像。更有意思的是,这虎竟也让人分不出究竟是虎,还是大猫?如此,人似虎,虎似猫,人、虎、猫无二无别,乃能安于当下。

这样的当下并非只是习于“绕庵皆虎狼之类”而致的无别,因为那种无别,还不容易照见无明的幽微;只有不作诸善、不作诸恶,随心自在、无复对治,才真能圣于此地,石恪乃将图取名“二祖调心图”。

“二祖调心”是禅门知名的公案。达磨西来,见梁武帝不契后北渡少林,终日宴坐,人称“壁观婆罗门”。而当时有法号神光者,“久居伊洛,博览群书,善谈玄理”,WWw.aIhUaU.COM每叹曰:“孔老之教,礼术风规,庄易之书,未尽妙理。”他以“达磨大士住止少林,至人不遥,当照玄境”,于是往少林晨夕参承。然而达磨并不稍顾,及至大雪冬日,他“立雪及膝”,达磨这才问他何事。神光回以求道之诚,不料达磨竟以“诸佛无上妙道”不是他这“小德小智轻心慢心,欲冀真乘”者所可得而回之,神光听此,乃潜取利刃,自断左臂,置于师前。

这是“立雪及膝、断臂求法”的禅门典故,可以说是人类宗教史上极为鲜烈的一章,但如此,却只为了一个寻常人总将它搁在一旁的问题:

光曰:“我心未宁,乞师与安。”

师曰:“将心来,与汝安。”

曰:“觅心了不可得。”

师曰:“我与汝安心竟。”

就在问答中,神光契入,于是改名慧可,成为东土禅宗的第二祖。

心未宁,在人何只是常态,更是本质,也所以,寻常人只好得过且过。但这未宁,固来自世间的起落,更深的则是死生的不自由,因此,得过且过并不能过,死生天堑一到,一样得面临“我”的消失。而我执既是俱生,所有建基在此的价值、意义也马上得面临虚无,道人因此以死生为“一大事因缘”,念兹在兹,总思其究竟的解脱。

然而,这种观照在达磨看来,也有其根本问题,因为他将“我”实有化、固定化,这个基点不解开,我他的二元世界就存在,不该是烦恼的也变成了烦恼。

基于此,石恪取“二祖调心”的典故,在画中直示真正不思善、不思恶——行住坐卧、触目遇缘皆入不二的世界,而以虎、猫、人的无别示之,又相应了懒融的故事。

《二祖调心图》传世有两幅,另一幅虽也直下而眠,但面容犹有未解,仍具头陀相,两相对照,一个是刚有省,还在努力的,他“犹有这个在”;一个则无入而不自得,是“觅心了不可得”的境界。笔墨上,另一幅也没能有倚虎一幅的反差、随兴与自然,而石恪以一禅者拈提出两幅境界的差异,也实是自然之事。

石恪生卒年不详,字子专,成都郫(今四川郫县)人。活动于五代至北宋之间。性滑稽,有口辩。工画佛道人物,始师张南本,后笔画纵逸,不专规矩。

乾德三年(965)孟蜀平,至宋都,被旨画相国寺壁。授以画院之职不就,坚请还蜀,许之。

据载,石恪作画“惟面部手足用画法,衣纹皆粗笔成之”,其所画人物形象怪异,是一种雅逸奔放的水墨画法。日本藏有《二祖调心图》。

爱华网

爱华网