不知道各位粑粑麻麻是否和周末君一样,每天早上孩子从起床到出门的那段时间,对自己来说真是一场令人崩溃的战争。眼看要迟到了,孩子依然在磨叽鞋子穿的不舒服;好不容易冲出门了,却发现居然还有东西没带。这样的狗血剧情反复上演,粑粑麻麻们的心理阴影面积也在不断扩大。怎么解决这个问题呢?我们来看看日本著名的教育心理学家,同时也是三个孩子的母亲金盛浦子女士的建议吧!

“上学都快来不及了,还在慢吞吞地做什么,到时候迟到怎么办?”几乎每天早上都会听到妈妈这样说吧,真的会迟到吗?我的建议是就让它发生吧,因为快要迟到了,然后催促孩子动作快一点,不但没有帮助到孩子,相反地会让孩子渐渐失去自我判断的行动力。催促了好几百次,都比不上真正迟到一次。要培养孩子自我判断然后身体力行的习惯,最有效的方法就是让孩子亲身体验,请大家试着回想每天都会挂在嘴边说的口头禅。

“一定给我照做就对了!”

“你应该要…这样说你有懂吗?”

如果认真地回想,恐怕数不清说了多少类似的口头禅,其实这些话全部都是用来控制行动的话语。请换个立场想一想,如果今天被念的人是自己会怎么样呢?每天早上、中午、晚上,都有人对着你说”必须”或”应该”或”一定”这些字句,你心里面会不会想要大声吶喊 ”够了,不要再说了”呢?

这样不只会对孩子形成一种被动式的压力,也会让孩子失去自我判断的能力,为了避免这种情况发生,请试着将”为什么”加上”做什么”,让它变成”怎么做”(HOW)来试试看。

举例来说,在孩子上学快迟到的情况下父母可以这样说:”如果动作慢吞吞就会迟到,那要怎么做会比较好呢?”这就是使用”HOW”的说法。

让我们再来谈谈江户时期的育儿论。十岁以下是孩子人格形成最关键的时期,也就是说父母必须在此段阶给予孩童充分的关爱,无微不至地给予良好照顾。

关于这一点,其实江户时期的育儿论中就曾经提到过。

“就拿种树来说。把一寸的树苗种下后,在树苗长高到一尺之前,要细心照料、浇水,注意不被虫或蚂蚁吃掉,小心翼翼地不要折断树芽。就这样长高到二、三尺高后,只要适当地给予养分,这棵树就会茁壮成可以用手环抱的大树。如果从一寸到二、三尺这段期间没有细心照料,即使看起来好像可以长成大树的样子,但是树干却很细,树枝也很瘦弱,完全是一副弱不禁风的样子。也因此在长高到二、三尺之前就枯死了。”

用树木的成长来比喻育儿法的是一位叫做香月牛山的医师,而这位医师也曾撰写过育儿书籍。此外,江户时期的商人对于育儿法也有独到的见解,甚至流传着这样的座右铭:”三岁心、六岁礼仪、九岁用语、十二岁书写、十五岁明事理,而后成大器。”

“三岁心”是因为三岁前是人格养成的重要时期,所以教导孩子体谅他人。

“六岁礼仪”是指在六岁前让孩子学会打招呼的方式以及筷子的拿法等基本礼仪。

“九岁用语”则是在九岁前教导如何在大家面前不失礼地正确说话。

“十二岁书写”指的是在12岁前让孩子学会写假名、数字,慢慢学习工作上所必须具备的文章或书信等书写能力。

“十五岁明事理,而后成大器”则是在15岁前不是只会死读书,而是学会理解事物的本质,这样将来才能成为成功的人。

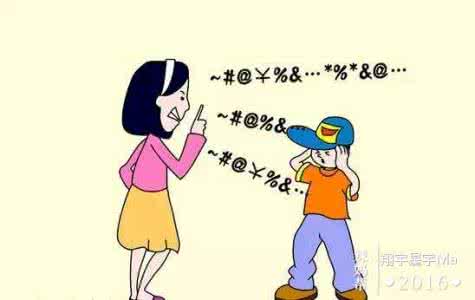

“你看,又把袜子脱下来了!”

“掉下来的东西自己捡起来!”

“真是的,不管说几次都听不懂!”

一早起来看到孩子时,父母就像是问候早安一样,不停地碎碎念。孩子小时候也许还不会回嘴,如果是初中生或高中生就会顶嘴:”烦死了!”。而父母就会更加生气,然后说出更严厉的话,这样的情景相信几乎每位妈妈都很熟悉。

“天啊,我也是这样子!”相信多数的妈妈都是这样想的,其实不必太紧张,当孩子会顶嘴”烦死了!”或是说出”你这个死老太婆”这些话,都还属于正常状况。

有些父母会认为没有道理,不过事实是最近的初中生及高中生,在父母碎念责骂的情况下,几乎没有任何反应的人有增加的趋势,其中又以女孩子的情况更为严重。也就是说,孩子如果没有乖乖听父母的话,也没有生气地回嘴,而是面无表情的带过,其实这是一种非常危险的警讯。这很有可能是因为孩子长期生活在妈妈的言语暴力下,心里已经留下了深刻的伤痕。

我之前做心理咨商时曾经手过一个受虐孩童的案件,那个孩子面无表情,非常安静,呈现出非常冷酷沉着的气息。这是因为这个孩子的心里遭受到太大的创伤,所以情绪都被压抑住了,而在反复不断的受虐过程中,个性渐渐地麻木、毫无表情。

长期生活在言语暴力的孩子,容易养成冷漠、孤僻的人格。所以父母责骂时,如果孩子没有任何反应,想必也有着相同的经验。面无表情并不表示孩子单纯地乖乖听话,其实真正隐藏在背后的是一种危险警讯。

所以,可不要小看唠叨这件事情,也不要太看重一次的迟到,我们的目的是让孩子健康快乐的成长,那么在过程中,多一些耐心,容忍孩子多几次试错,又何尝不可呢?

各位粑粑麻麻们,你们的孩子是否也有迟到的风险,你们是否也是爱唠叨的爸妈?当孩子快迟到时,你们又是怎样应对的呢?

爱华网

爱华网