刚学中医时候,治疗咳嗽效果的并不好,不管是自己的咳嗽,还是朋友的咳嗽,有效果的肯定有一些,没有效果的也不少,自己也查阅很多书籍,都很迷糊,公说公有理,婆说婆有理,这个医家说那个方子是神方,那个医家医家又说这几个方子效果好,也记了一堆笔记,但,到下一次用的时候,还是很犯迷糊。

为什么有些效果好,而有些没有效果呢?失败的案例,激发了我的求知欲望,于是再次不断看书、总结,突然发现了一句话,特别有道理,“察色按脉,先别阴阳”。说实话,以前知识零碎,没有整体概念,这句话也学过很多次,也都朗朗上口,但是,都是一读而过。现在在回忆起来,才明白,这句话真是至理名言啊。

“察色按脉,先别阴阳”。其实说的就是一个看病准则,一定要分清阴阳,到底是阴证还是阳证?这个非常重要,不能搞反了。结合到咳嗽也是如此道理。正好期间杨桢老师也讲寒热通道,受杨老师启发,发现咳嗽的治疗,阴阳辩证中,尤其重视寒热得辩证。自己也是慢慢摸索,发现真是这个道理,临床效果也提升了很多。

那到底如何寒热辩证呢?

我来举个例子。女,40岁,微胖。咳嗽已有2月余。起因是2月前受凉后发烧,去医院输液3天后,烧退,但从此遗留咳嗽。咳嗽有何特点呢?白天晚上均咳嗽,但是晚上更重,睡前明显,夜间常因咳嗽而醒来多次,早起也咳嗽。痰比较多,色黄,质粘,看舌苔也是黄厚腻苔。期间吃过不少西药(头孢之类),效果不好,又吃过不少中药,多是清热化痰、宣肺止咳之药,比如浙贝母、瓜蒌、黄芩、石膏、芦根等,也是没有效果。

痰比较多,色黄,质粘,黄厚腻苔,这在教材上说的是典型的痰热壅肺证,为什么没有效果呢?这个很值得思考,毕竟我不可能再重复之前的思路了,要不然铁定无效。

仔细诊之,有几个主要特点:第一,晚上咳嗽更明显;第二,后背受凉,一遇风或者寒则咳嗽明显;第三,胃脘怕冷,平常不喜欢冷饮;第四,大便稀溏。综合考虑,其实这个病人绝非阳证,是一个阴证。这是阴阳辩证,首先应该明白病性。具体而言,其实就是寒证,出现所谓的“痰多色黄质粘,黄厚腻苔”,其实只是一个假象而已,寒郁化热。这也就是前医治疗没用效果的原因。

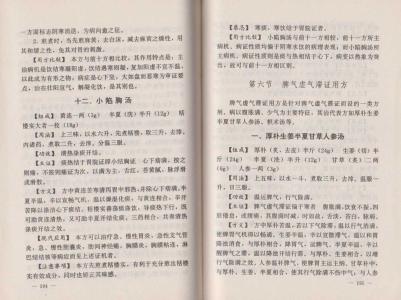

处方: 小青龙加石膏汤

麻黄6 桂枝10 赤芍10 甘草10

干姜10 五味子12 细辛3 法半夏12

生石膏15

服药3剂后,咳嗽明显缓解;再服3剂,咳嗽基本消失。看舌苔,已干净,黄厚苔已除。

《素问?阴阳应象大论》言:“善诊者,察色按脉,先别阴阳”。此言不虚,中医,说易不易,说难也不难,只要分清这个阴阳,很多病,还是能有很好的效果的。

读经典,跟名师,做临床,是中医大夫的必由之路,没有捷径。路漫漫其修远兮,吾将上下而求索,与大家一起努力!

百度搜索“爱华网”,专业资料,生活学习,尽在爱华网!

爱华网

爱华网