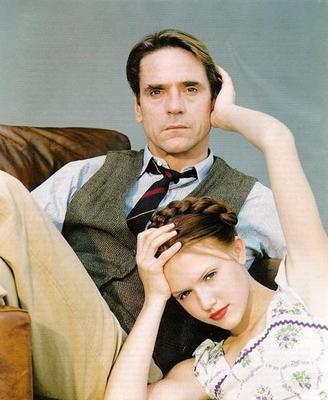

小说《洛丽塔》最初未获准在美国发行,于1955年首次被欧洲巴黎奥林匹亚出版社出版。1958年终于出版了美国版,作品一路蹿升到《纽约时报》畅销书单的第一位。《洛丽塔》已被改编成电影。下面就看一看相关信息吧。

一、小说简介

一位从法国移民美国的中年男子亨·亨伯特(Humbert Humbert)在少年时期,与一14岁的少女安娜贝儿发生了一段初恋,最后安娜贝儿因伤寒而早夭,造就了亨伯特的恋童癖(The child I love),他将“小妖精”定义为“九到十四岁”。亨伯特最先被一名富有的寡妇抛弃,后来又迷恋上女房东Charlotte Haze的12岁女儿洛丽塔(Lolita),称呼她为小妖精。

由于儿时的阴影,亨伯特对洛丽塔无法自拔,为了亲近这名早熟、热情的小女孩,亨伯特娶女房东为妻,成为洛丽塔的继父。小说中的女孩原名桃乐莉·海兹(Dolores Haze),西班牙文发音的小名为洛丽塔(Lolita)或洛(Lo),因此作为书名。

后来女房东在丈夫的日记中发现自己的丈夫对女儿的企图和对自己的不忠,十分生气,于是写了三封信(后来被亨撕碎,但根据文章中,信的残篇段句,三封信的内容想表达妻子想离开丈夫一段时间,然后再找机会复合,表现出妻子对丈夫的爱)在寄信的途中被车子撞死。亨伯特将洛丽塔从夏令营接出来一起旅行,他以为在洛丽塔的饮料中下药,就可以在不知不觉中猥亵她。结果药对洛丽塔全无效果(因为那并不是真正的强力安眠药),相反第二天清晨洛丽塔主动挑逗亨伯特,发生乱伦的关系。亨伯特然后告知洛丽塔她的母亲已经去世,至此洛丽塔在别无选择的情况下接受了必须和继父生活下去的这个现实。 亨伯特带着洛丽塔以父女的身份沿着美国旅游,他利用零用钱、美丽的衣饰和美味的食物等小女孩会喜欢的东西来控制洛丽塔,以及继续满足自己对她的欲望。洛丽塔长大后,开始讨厌继父,她意识到“即使是最可悲的家庭生活也比这种乱伦状况好”。于是她开始跟年纪相当的男孩子交往,并借着一次旅行的机会脱离继父的掌握,一开始亨伯特疯狂的寻找,但是最终还是放弃了。

三年过去,一日亨伯特收到洛丽塔的来信,信上说她已经结婚,并怀孕了,需要继父的金钱援助。亨伯特给了她400美元现金和3600美元的支票还有把屋子卖了买家先付的10000美元跟房子的契约。他要求洛丽塔说出当时拐走她的人,洛丽塔告诉他那人正是奎迪(Quilty)( 作品中被女主角认为是东方天才哲学家),其为学校演出的剧作家,并告诉他,她和奎迪出走后,因为拒绝了奎迪要她和其他男孩子拍摄色情影片的要求,而被奎迪赶了出来。亨伯特请求洛丽塔离开她的丈夫和他走,但是她拒绝了这个要求,亨伯特伤心欲绝。他追踪并枪杀了奎迪。最终,亨伯特因血栓病死于狱中,而17岁的洛丽塔则因难产死于1950年。

和纳博科夫笔下的许多人物一样,亨伯特是一个化了装的极端个人主义的艺术家。他禀然敏感,想象力丰富,但近于偏执。他在小说中曾引用一位诗人的话说,“人性中的道德感是一种义务,而我们则必须赋予灵魂以美感。”当然,在《洛丽塔》中,这种所谓的“美感”既有艺术华丽的诗意,也充满了情欲堕落者阴恶的罪恶感。

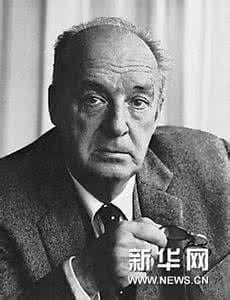

二、弗拉基米尔·纳博科夫简介

生平介绍

俄罗斯出生的美国小说家、诗人、文学批评家、翻译家、文体家。被公认的二十世纪最杰出小说家和文体家之一。1899年4月23日,纳博科夫出生于圣彼得堡。布尔什维克革命期间,纳博科夫随全家于1919年流亡德国。他在剑桥三一学院攻读法国和俄罗斯文学后,开始了在柏林和巴黎18年的文学生涯。1940年,纳博科夫移居美国,在威尔斯理、斯坦福、康奈尔和哈佛大学执教,讲授文学。以小说家、诗人、批评家和翻译家的身份享誉文坛。

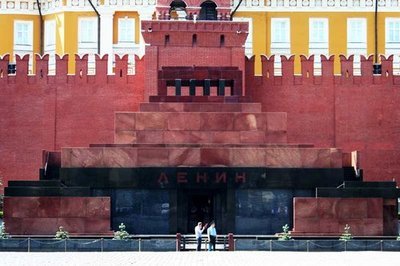

1955年9月15日,纳博科夫最流行的作品《洛丽塔》由巴黎奥林匹亚出版社出版并引发争议。

1961年,纳博科夫迁居瑞士蒙特勒。

1962年,《微暗的火》出版,这部作品是纳博科夫最奇特的作品,被普遍认为是其最佳作品。

1969年,《阿达》出版,这是纳博科夫本人最钟爱的作品,但因其晦涩难懂而使不少评论家望而却步。

1973年因其终身成就被美国授予国家文学金奖。

1977年7月2日在洛桑病逝,葬在蒙特勒的公墓。墓碑镌文:“弗拉季米尔-纳博科夫,作家”。

生平事迹

俄国时期

弗拉基米尔-纳博科夫Vladimir Vladimirovich Nabokov,1899年4月22日生于俄国圣彼德堡Saint Petersburg一个富裕而显赫的贵族家庭。纳博科夫的父亲,弗拉基米尔-德米特里耶维奇-纳博科夫Vladimir Dmitrievich Nabokov是一名自由派律师、政治家和记者。与他的母亲埃琳娜·伊凡诺芙娜Elena Ivanovna née Rukavishnikova共育有五个子女。纳博科夫的堂兄弟还包括了作曲家尼古拉·纳博科夫Nicolas Nabokov

纳博科夫是家中的长子,他的童年在圣彼得堡度过。纳博科夫的家庭里使用三种语言:俄罗斯语、英语、法语,所以纳波科夫在孩提时就能讲三种语言。但是让他爱国的父亲懊恼的是,纳博科夫在学会俄语之前,就能阅读和拼写英语了。

1917年俄国二月革命爆发,纳博科夫一家乘船离开苏联,前往克里米亚Crimea。他的父亲成为了克里米亚的司法部长。在朋友家中暂住了18个月后,克里米亚的白军起义失败。于是纳博科夫一家离开克里米亚前往欧洲西部开始背井离乡的生活。

作品特征

纳博科夫前后期的创作在基本主题和结构手段上的连续性是很突出的一个特征,从最初那部表现怀乡愁恩和移民生活的《玛丽》到他七十岁时所写的那部大掉书袋的探索乱伦爱情之作《阿达》莫不如此。

纳博科夫否认自己的创作有政治或道德的目的,对他来说,文学创作是运用语言进行的一种对现实的超越,因为“艺术的创造蕴含着比生活现实更多的真实”,他认为艺术最了不起的境界应具有异常的复杂性和迷惑性,所以他的作品致力于用语言制造扑朔迷离的时空迷宫,制造个人的有别于“早已界定”的生活与现实,显示出一种华美玄奥新奇的风格;此外,纳博科夫在昆虫学方面具有的兴趣和研究方式也使他的作品对事物的观察与描述显示出一种细致入微和精巧的特色。

纳博科夫作品的中心主题是以各种象征手段表达艺术本身的问题。表面上,《防守》描写下棋,《绝望》描写谋杀,而《斩首之邀》是个政治故事。实际上,这三部作品都在议论艺术,而这些论述才是理解全书的关键。纳博科夫最优秀的俄文小说《才能》(1963)是他从模仿某类作品形式达到讽刺目的的创作手法的开始以上就是相关信息,希望可以帮助你。

爱华网

爱华网