元好问诗词选

元好问是元朝初年集作家、历史学家、文坛宗师等称号于一身的文人,字裕之,号遗山,祖籍是太原秀容(今天在山西),天资聪颖,被称为“神通”,一生在诗、文、区、词方面的建树都很高,可以算得上是位全面发展的人才。

元好问诗词选

诗词主要是古体诗、近体诗和格律词为代表的一种中国传统诗歌,我们常说诗言志词抒情,所以诗词是中国古代文人阐述自己心灵的一种文学艺术平台。中国的诗起源于先秦,鼎盛时期在唐朝,而词起源于隋唐,鼎盛时期是宋朝。同时诗词是中国古代古典文学的代表形式之一,因为诗词不仅能充分地体现我国汉语的特色,还能我国的文学特色和音乐特色相融合,用极其简约的形式传达出深刻、悠远的韵味。

《元好问诗词选》收录的都是元好问的诗词,元好问的诗近少陵,其作品的基调有点像苏轼和辛弃疾,带有悲凉的成分,而且擅长寓情于景,意蕴深远。后人在品评元朝时期的诗词作品时,将元好问的诗词创作评为当时文学水平的巅峰,可见其在文学方面的才气和成就之深,所以元好问的作品深被后人推崇、传唱,有很强的历史感染力。《元好问诗词选》收录了元好问诗100首题149首,词曲90首,并且按照作品的创作时间进行编排,并做了详细的注解和评论,是一本帮助后人学习‘研究元好问极其作品的经典书籍。

点绛唇元好问

点绛唇是词的词牌名,这个词调取自《咏美人春游》中的“白雪凝琼貌,明珠点绛唇”。在同时,《点绛唇》是金代末年词人元好问的一首词,诗歌的全名是《点绛唇-长安中作》,是一首伤春诗,但是又不是很浓烈的感伤,而是表现出一种淡淡的惆怅。

点绛唇-元好问

词的开头作者并没有刻意的渲染残春的伤景,而是委婉地从侧面描写,“沙际春归”其中“沙际”二字就暗示作者的一种淡淡的忧伤,因为古代诗词的伤春词总是和流水联系起来的,春天从流水边流走了,流水是永不停息的,表示春天离去之快和春天离去的必然性。而后作者运用绿窗内少女的歌声来表达自己对春天痴情挽留,这个表达方式显得作者的诗思很奇妙,有新意。

而后诗人问春天去哪了呢?可是没人回答他,引出下句“花落莺无语”,花都凋落了,黄莺也不啼叫了。暗示已经到晚春了,连点春天的声息。作者继续向远处眺望,看到的是沉沉雾气中树木的影子,无论是谁心中都会惆怅的。于是作者又写道“一帘疏雨,梦里寻春去”,在现实生活中看到的是伤春的景色,令作者感伤不已,作者只好将美好的愿望寄托在梦中,希望在梦中能寻觅自己心中美好春意,最后一句“梦里寻春去”有很深用意,因为梦境本来就是虚无缥缈的东西,作者自己也是知道的,可是作者还是执意要到梦中去寻找,这里不仅体现作者对春的眷恋和对春的深情,还能从侧面体现作者虽然伤春,但是还没有到绝望的地步,依然保存着一丝希望和乐观。

这首词在总体的艺术特色上,语言浅显意境却很深远,而且作者以自己的梦境结尾,提升了整首词的境界。

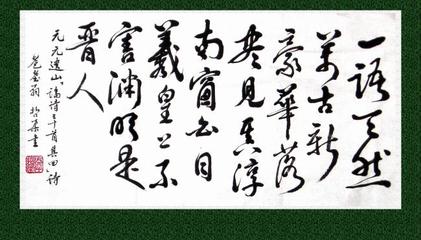

故地重游 元好问

《故地重游》是元朝初年的文学家元好问的一首小诗,诗歌是七言绝句。从题目可以看出,这是首作者重游旧地后写下的诗,那么,作者为什么会重游旧地,这次游玩后又和上一次有什么不同呢,所以这不单单是一首写景抒情的山水诗,其中蕴含着其他深刻的含义。

元好问雕像

诗歌的前两句是单纯地对景物的描写,杨柳青青,水声潺潺,黄莺婉转啼鸣,好一幅春意盎然的春景图,让人留恋、痴迷。并且在诗句“莺儿调舌弄娇柔”中,将黄莺拟人化,黄莺的啼叫好似是和作者早已相识,欢快的啼叫像是在欢迎作者第二次到这里游玩,不仅照应了题目《故地重游》,还给诗歌的前半段营造欢快的氛围,让读者的心情都随着黄莺的啼叫而变得欢快了,烘托作者当时的心情也是很愉快的。

诗歌的后两句是抒发作者的感情,“桃花记得题诗客”将桃花赋予人的特征,即有记忆。那么桃花为什么会记得题诗客呢,还倚着春风笑个不停?这里作者是以草木的无情来衬托人的有情。作者想起自己上次到这里时的美好时光,而距离现在已经很久了,感叹人生韶光易逝,抒发自己惆然若失的失落之情。

全诗的“诗眼”是“记得”二字,这两个字不仅生动传神地刻画桃花的调皮,带给全诗一股灵动之气,更是作者情感的流露的出处,从这两个字就可以感受到作者当时第二次到旧地的时候,想起了过去的美好时光,为作者抒发自己的感叹打下一个委婉的基础。

元好问是谁

元好问是我国金末元初著名的文学家、历史学家,是宋金时期北方文学的主要代表人物。约生于1190年,字裕之,太原秀容人(今天在山西),号遗山,被尊称为“一代文宗”,元好问一生的成就涉猎很广,他在诗、文、曲、词上都有很高的成就,其代表作品有《论诗》、《遗山集》等。

文学家元好问

元好问的家世背景相当强大,元好问的祖先相传是北魏太武帝的儿子,因其祖先在跟随北魏孝文帝南迁洛阳后在孝文帝的汉化改革下才改姓元的。元好问的高祖元谊在北宋晚期官忻州神武(虎)军使,他的曾祖元春是北宋的团练使,其祖父是元滋喜是柔服丞,但是他的父亲元德明却多次科举不中,平时就诗歌酒水相伴。

史书记载元好问从小就很聪明,七岁的时候就能作诗,被当时的人称为“神通”,十一岁的时候得到翰林侍读学士路择的赏识,路择喜爱元好问,所以经常教他读书。元好问十四岁的时候的老师是陵川的晋卿学。

元好问十六岁的时候便开始参加科举考试,因为当时实行的“识免乡试”,所以元好问直接参加了府试,但是元好问并没有上榜,十九岁的时候再次参加,还是没中,二十三岁再试依然不中,二十五、二十七岁也依然不中,直至他三十二岁才及第,但是及第后的元好问仕途之路很是坎坷,不久金朝被灭,元好问和当时不少的官员都被俘虏,被押往山东聊城。

亡国后元好问编辑了金国已经去世的君臣的诗词《中州集》。

公元1239年,元好问因为名气大而被元世祖接纳被诏今朝内做官,但是元好问并不想做官,所以五十多岁的他便回到了他的老家,隐居起来,潜心编著作品,公元1257年,元好问在获鹿寓舍去世,享年68岁。

元好问的故事

元好问是元朝初年的文学大亨,因为他在诗、画、词等很多领域都有很大的建树,在当时被称为是集诗文史学于一身的“北方文学之宗”。元好问的祖上是北魏拓跋氏,在魏文帝时期迁居到洛阳,才改性元,元好问的父亲元德明和元好问一样都是屡试不第,后来就寄情诗酒。在元好问七岁的时候被过继给他的叔父元格。

元出文人元好问

元好问天资聪颖,四岁开始读书,七岁便能写诗,被称为“神童”。在元好问十四岁的时候,他的老师是当时的大儒学家郝天挺,在其十五岁的时候,曾写下五言诗并轰动一时。

元好问的故事很多,比如在公元1205年,元好问前往并州参加科举考试,途中作下名篇《摸鱼儿-雁丘词》。在元好问十八岁的时候,娶了妻子,名唤张氏,张氏同样是出身书香门第,很是贤惠淑良,婚后的元好问对待感情很专一,没有在外面和乱七八糟的女人再来往,所以在婚姻上的名声很好。

元好问直到公元1221年即元好问三十二岁的时候才及第,关键还被卷入科考风波,被诬陷为“元氏党人”,元好问很生气,便没有去任职,三年后,被别人举荐,加上考试分数高中了科举,元好问这才被编入国史院编修,但是元好问的生活还是相当艰苦的。后来元好问的仕途之路也是坎坷不堪,经常飘零在外。

元好问的故事中还有一个意义比较深远的就是公元1233年,蒙古大军攻破汴京,金朝灭亡。元好问等一批官员被俘虏,元好问认为国家可以灭亡但是国家的历史不能灰飞烟灭,于是他便记录汇总了金朝文人名士的诗词,并汇总于《中州集》,开创了我国历史上断代史的新体例。

公元1257年,元好问在获鹿舍去世,享年68岁。

爱华网

爱华网