王阳明是明代的心学大师,有一次和朋友到南镇游玩,一位朋友指岩中花树问:天下无心外之物,如此花树,在深山中自开自落,于我心亦何相关?王阳明说:你未看此花时,此花与汝心同归于寂。你来看此花时,则此花颜色一时明白起来。便知此花不在你的心外。

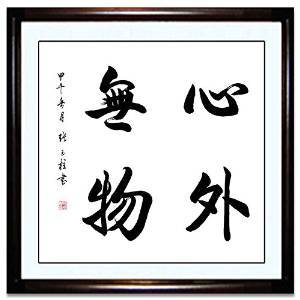

王阳明主张“心外无物”,他朋友以山中花设喻来对他进行质疑。但这位朋友显然没有理解王阳明的思想,他处于常识世界,认为方寸之地的人心,决定不了自然物的存在。与这位质疑者的观点类似,也有人这样反驳王阳明:你没有出生时,也就没有你对你的父母的意识,能不能说你的父母要等你出生后才存在呢?

这些都是对王阳明的误解,作为一个儒家学者,绝不可能认为父母在逻辑上后于我的意识而存在,也不可能认为当我看不见父母时,父母便不存在。王阳明并不想探讨外界事物是否有独立于人的意识的客观实在性,他要说的是认识对象离开了认识者就没有意义。所以,质疑者和王阳明说的是不同的问题。理解王阳明这个命题的关键在于要把宇宙生成论上的本体世界和认识所及的意义世界区别开来。

在王阳明看来,所谓“花开花落”,着眼的是与人无关的自然世界;花的颜色是不是鲜艳,这是对看花人来说的。作为自然存在,花开花落与人心不相干。但花究竟以何种形式呈现出来,也就是说花对主体来说具有何种意味,这与人的意识是有关系的。至于花的颜色如何,已经涉及到花的审美形式,这种形式并不是一种本然的存在,而是因为有了人才有的。它只对于具有审美能力的主体才有意义。王阳明说“此花不在你心外”,似乎更多的是从这个方面说的。

王阳明对两个世界的区分,他学生也常常感到困惑。据《传习录》记载,他的门人曾经问他:“天地鬼神万物,千古见在,何没了灵明,便具无了?”对此,王阳明作了如下回答:“今看死的人,他这些精灵游散了,他的天地万物尚在何处?”如同花开花落、与心有何相关的质疑一样,学生的问难基本上仍以宇宙论为其立场,所侧重的是脱离了人的思维作用的纯粹存在。拿近现代哲学的话来讲,就是物质是否在意识之外独立存在。而王阳明所关注的与之不同,他关注的是他的世界。这种世界,也就是属于人的意义世界。作为自在之物的天地万物,其存在变化并不以人为转移。然而,意义世界却总是有其相对性的一面。天地万物与不同的个体,往往构成了不同的意义关系;换言之,对不同的主体,天地万物常常呈现不同的意义。从某些方面看,似乎也可以说,每个人都有一个也属于“他的”世界。而当他生命走向终结时,属于他的意义世界也即同时趋于终结,而此时,王阳明似乎亦有理由反诘:“他的天地万物尚在何处?”

王阳明的“心外无物”,从认识论上来讲,是一种意向性思维。他所说的心并不是现代医学解剖学上的一团血肉,而是人的思维能力(古人认为“心之官则思”,现代医学证明大脑才是思维的器官),主要是道德意识能力。从生理学上讲,心脏作为方寸之地,自然放不下天地万物,但作为人的思维能力,却可以把握天地万物,赋予天地万物意义,使天地万物从寂寞无知的自然世界变成生动活泼的意义世界。

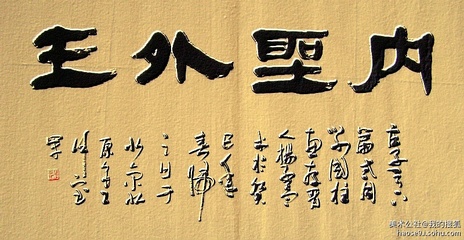

当王阳明说心外无物的时候,他并不是以心为认识能力,以物为认识对象,把两者割裂开来。他的意思是,心和万物是完全相通的,二者并不是对立的,而是融合的。由于心与天地万物是直接合一的,因而,天道作为天地万物的根本道理,与人性作为人的根本道理是一致的。天之所以为天之道,就是心之所以为心之道。根据这种思维,要认识天道,只要认识自己的心就行了。认识的过程就是自我体验的过程,自然界之所以活泼泼地充满了生意,是因为人的心中有生意,人把自己心中的生意投射到自然万物身上去了。

王阳明说心外无物,是为了进一步得出“心外无理”的结论,通过对心的能动作用的强调,否认了心之外的超验本体如天理、天道之类,把理学的理本体变成了心学的心本体,这是对人的认识能力的弘扬。王阳明认为人心是存在之源,人心赋予天地万物以意义。顺着这条线,到王门后学那里,就会出现王艮、李贽等人的个性自由主张,从而起到解放思想的作用。

爱华网

爱华网