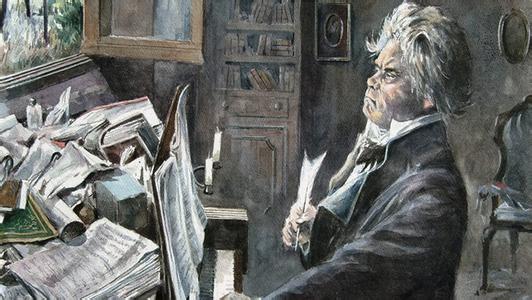

路德维希·凡·贝多芬德国作曲家、钢琴家、指挥家。维也纳古典乐派代表人物之一。他一共创作了9首编号交响曲、35首钢琴奏鸣曲(其中后32首带有编号)、10部小提琴奏鸣曲、16首弦乐四重奏、1部歌剧、2部弥撒、1部清唱剧与3部康塔塔,另外还有大量室内乐、艺术歌曲与舞曲。这些作品对音乐发展有著深远影响,因此被尊称为乐圣。

贝多芬的《第八交响曲》创作于是1812年,而《第九交响曲》却是直到10年之后的1822年才开始构思、谱写。大家所熟知的《欢乐颂》其实是《贝多芬第九交响曲》的终曲乐章。贝多芬却几乎花了大半生的时间来酝酿、来筹划。一直到完成了《庄严弥撒》之后,才开始动笔谱写这部凝聚其一生力量和信念的宏篇巨作。其实《欢乐颂》原本是德国诗人席勒的一首诗作,气势磅礴、意境恢宏。而贝多芬本人正是席勒的忠实崇拜者,这首《欢乐颂》也是贝多芬最钟爱的诗作之一,席勒在诗中所表达出来的对自由、平等生活的渴望,其实也正是一直向往共和的贝多芬的最高理想。所以作曲家从年轻时就开始计划着把这部诗作变成声乐作品,根据专家的研究和史料的调查,在贝多芬早期的一些作品中确实就已经有了后来《第九交响曲》最后《欢乐颂》乐章并不完整、成熟的雏形。在1823年的年底,这部凝聚着贝多芬人生哲理的《第九交响曲》完成了。

经过了一系列的铺垫,人声部分终于浮上水面,开始了《欢乐颂》的吟唱。前面就说到过,这首诗作是作曲家一生的钟爱。所以在《第九交响曲》创作的最后关头,贝多芬甚至还不舍得过早的就把歌唱《欢乐颂》的部分放到自己的作品中。他并不愿意把《第九交响曲》作为自己在交响乐领域的封笔之作,作为自己最高理想的体现,当时他还在计划着《第十交响曲》甚至《第十一》、《第十二》。但最后乐圣还是妥协了。或许是宿命、或许是巧合,《第九交响曲》成了贝多芬最后一部交响曲,最终成为了他作曲生涯的巅峰。

伴随着激情澎湃的唱词和急速雄壮的旋律,《欢乐颂》唱出了人们对自由、平等、博爱精神的热望。当然贝多芬并没有照搬席勒的原诗,而是以自己独到的理念,配合音乐的需要做了一定的删节和修改。在激动人心的歌词和贝多芬超人般旋律的相互烘托下,在四个不同声部人声的独唱、重唱以及大合唱团的合唱下,《欢乐颂》得到了升华,欣赏的人们得到的是无与伦比的奋进力量和精神支柱。乐章的最后,这种气氛被表现到了极致,整部作品在无比光明、无比辉煌的情景下结束。

如今《第九交响曲》公认是贝多芬在交响乐领域的最高成就。甚至有很多作曲家、音乐家认为已经没有任何作品能够超越《贝九》的成就,无论这种说法是不是有偏颇的地方,《贝多芬第九交响曲》都将是永恒的。

路德维希·凡·贝多芬(LudwigvanBeethoven,1770-1827),德国最伟大的音乐家之一。出身于德国波恩的平民家庭,很早就显露了音乐上的才能,八岁开始登台演出。1792年到维也纳深造,艺术上进步飞快。贝多芬信仰共和,崇尚英雄,创作了有大量充满时代气息的优秀作品,如:交响曲《英雄》、《命运》;序曲《哀格蒙特》;钢琴奏鸣曲《悲怆》、《月光》、《暴风雨》、《热情》等等。一生坎坷,没有建立家庭。二十六岁时开始耳聋,晚年全聋,只能通过谈话册与人交谈。但孤寂的生活并没有使他沉默和隐退,在一切进步思想都遭禁止的封建复辟年代里,依然坚守“自由、平等”的政治信念,通过言论和作品,为共和理想奋臂呐喊,写下不朽名作《第九交响曲》。他的作品受十八世纪启蒙运动和德国狂飙突进运动的影响,个性鲜明,较前人有了很大的发展。在音乐表现上,他几乎涉及当时所有的音乐体裁;大大提高了钢琴的表现力,使之获得交响性的戏剧效果;又使交响曲成为直接反映社会变革的重要音乐形式。贝多芬集古典音乐的大成,同时开辟了浪漫时期音乐的道路,对世界音乐的发展有着举足轻重的作用,被尊称为“乐圣”。

爱华网

爱华网