书林漫步

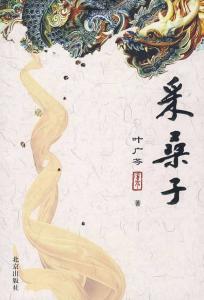

!"#$%&’()*+,-———评叶广芩家族小说《采桑子》

!

河南农业大学副教授

郑笑平

方面是否定之后的扬弃与超越,是走出“贵族家庭”阴影的真淳自见。无论在作家的情感经历、创作心态,还是作品的叙述格局上,这种“非贵族化”的倾向都表现得相当到位,相当突出。

其一,从作家的情感经历来看,《采桑子》的创作本身就表现了一种克服掉“贵族家庭”阴影的“非贵族化”心态。

不可否认,作家的情感经历和生活阅历、社会经验总是以某种隐性或者显在的方式渗透在作品之中。翻检叶广芩本人的历史或现实生活阅历,可知其明显地缺失“贵族”的豪华气派而与都市平民趋同。她所谓的“贵族家庭”出身,从来也没有给叶广芩本人的现实生活带来任何的生存优势。她出生的时候,一大家子人已经开始四散飘零,“贵族”赖以生存的经济基础业已完全坍塌,从经济上说,他们跟平民没有什么区别。尽管她在作品当中所展现出来的是一个贵族世家及其子弟的命运,但不能由此判定写作者就是基于特权生活的“贵族心态”在进行创作。既然作家本身并没有真正体验到“贵族生活”,所谓的“贵族心态”、“贵族倾向”也就无所依附。只是因为与生俱来的血统姓氏,“贵族”的阴影便一直无可选择地笼罩在她的头上。事实上,是叶广芩一直在“背负”着别人强加的“贵族心态”,而不是她本来就“具有”的。她之所以最终按捺不住强烈的叙述欲望,写出“浸润北京一代又一代人的命运和事情”,其实质恰

恰可能正是来自这种对别人强加的“贵族心态”的反动。

叶广芩在其散文集《没有日记的罗敷河?走进文学》中解释她为什么会涉及“家族小说”这样的题材时,说了这样一段话:

在&’年代,我虽然写了一些小说,但以家族为背景的作品从未进入我创作视野的前台,这可能与我的经历和所受的教育有关。回避个人家族文化背景成了我的无意识,那些痛苦的感受实在地让人感到可怕,我甚至不愿回忆它们,……这也要归于时代的进步、政治文化生活的宽松与和谐,使人们的视野与欣赏层次发生了很大改变,使人们变得善良而宽容。在这些前提下,我才冲破了我的无意识、家族生活、个人体验及老北京的某些文化习俗,使其不由自主地在脑海中流淌出来。我将对社会的关怀纳入传统文化的背景,让它们形成一种反差而又共生互补。写这些作品对我也是个排除各种心理隐患和情感障碍的过程,应该说改革开放的政策给我提供了一个良好的创作契机……

在这一段文字当中,叶广芩相当清楚地交代了自己创作“家族小说”的意图和动机:只是“将对社会的关怀纳入传统文化的背景,让它们形成一种反差而又共生互补”。这只能是一种将个人对文化、对历史、对社会、对现实的关怀和思考纳入传统文化的背景进行观照,将曾经的家族生活撕破给人看的强烈叙述欲望的自由流露。而且,写这些东西对叶广芩而言绝

!""#$!

近年来,我国评论界对于满族女作家叶广芩的“家族小说”《采桑子》相当一致的观点是,其创作中具有较浓厚的“贵族化”倾向,或者说其有“贵族心态”、“贵族意识”等等。之所以如此,当与作家本人的出身及家世有关。叶广芩本人系清代贵族叶赫那拉氏后裔,“叶赫那拉是一个庞大而辉煌的姓氏,以出皇后而著名,从高皇帝努尔哈赤的孝慈高皇后到景皇帝光绪的孝定景皇后,叶赫那拉氏中先后有五位姑奶奶入主过中宫,至于嫔、妃之类就更不在话下了。辛亥革命后,这个家族才简姓‘叶’”。(叶广芩:《采桑子》,第!""页,北京十月文艺出版社,采桑子》的内容又涉#$$$年版)而且,《

及贵族家庭和贵族子弟,“它是由九个既相关又游离的故事,像编辫子一样,捋出了老北京一个世家及子女的命运历程。其中自然有我的不少情感和我的生活的东西,……”(同上,第!"%页)这就给人造成了某种错觉,认为叶广芩是在以文学艺术的形式留恋着早已式微,成为历史烟尘的“高贵出身”,从而使其小说带有明显的“贵族化”倾向。

其实不然。

从作家的生存状态和生活经历出发,追溯作家创作“家族小说”《采桑子》的潜在心理动因,笔者认为,叶广芩在其“家族小说”的创作当中,流露出的恰恰是一种相当深刻的“非贵族化”倾向。一方面对“贵族”这一特殊的历史阶层,表示了某种不信任和不屑一顾的否定;另一

!(探索与争鸣

书林漫步

非易事,她不但要排除并克服情感经历的心理隐患和障碍,还要平心静气地抵御来自外界以及亲族的压力。这内与外的双重压力显而易见,要完全排除实属不易,是大的历史、社会环境和现实生活再一次给她提供了摆脱“贵族家庭”所带来的阴影的条件。如果说叶广芩对她的家庭还有感情的话,那么这种感情跟任何一个平民对自己家庭的感情没有什么区别,我们不能因此就把这种感情简单武断为具有某种心态或某种倾向,并以此涵盖其家族小说。

况且,即使是一介平民,也不是每个出身平民的作家都有勇气将自己破败的不光荣的家族史或者令人鄙夷的有关东西写出来,这一点,叶广芩却坦然地做到了。她在作品中不惮于揭露或者批判家族之中的痈疽,不惮于讽刺和嘲笑家族子弟的鸡鸣狗盗行为,这是需要极大的勇气和力量的,如果说她的贵族家庭对她有影响的话,那么这影响就是这种跨越心理障碍的巨大勇气。

无论是叶广芩本人的情感经历,还是社会生活的环境,她都没有直接地体验到真正的“贵族生活”,有的只是由这种贵族头衔所带来的过多的压力与逼迫。因此,创作中的“贵族心态”、“贵族倾向”也就无从谈起。

其二,从作家的创作心态上看,《采桑子》流露出的不是对“贵族”的留恋和向往,而是作者对生命进行的深层次的冷静思考。

支配叶广芩写作《采桑子》的家族意识和情绪究竟是什么呢?就是无奈、冷漠和凌驾于冷漠之上的洒脱,还有些许的惋惜。是这种有悖于常规的情感深深地触动了作家心中最柔软的地方,本该有的亲情,本该有的温馨,全都被反常的东西覆盖了,这促使叶广芩反思。反思不断地使她获得某种结论,她要表达,她要诉说,她的这种叙述欲望积累得越来越深厚,终于喷薄而出。

在叶广芩的“家族”作品中,虽然写的都是望门家庭贵族子弟的生活,但是她却决没有象他人所认为的那样,沉溺于“对贵族的那一套礼仪、习俗,描写细致,于中把玩、品味,并有一种欣赏”的流连和忘情之中。其实,写贵族生活而如果没有对贵族的那一套繁文缛节细节的描写,她的作品将不丰满,她所刻画的人物形象的性格特征,她所描写的特定生活场景中

的故事情节,等等,都会因细节的失真而不具有典型意义,甚至会显得虚假和粗制滥造。任何作品都需要辅助的描写来作为故事的生存背景,就如一部宫廷戏,如果道具都不符合当时现状,无疑就是不成功的,就会贻笑大方。叶广芩作品中的细节描写,完全只是一种艺术表达的需要。例如《雨也潇潇》中对玉的鉴定的描写,在整个故事链条当中扮演的是一个制造“阴谋”的角色,对“玉”的描写愈翔实真切,愈能够反衬出老三金舜棋与其儿子金昶的“阴谋”之“天衣无缝”,同时也就愈见出“贵族后裔”的心理和行为上的低劣。其他篇章中诸如《谁翻乐府凄凉曲》当中对京剧掌故的娴熟叙写,《不知何事盈怀抱》中对“堪舆”之学的描述,都只是故事的逻辑依托,反衬出来的却都是人物命运的荒谬和凄凉。当然,这些知识在客观上体现了作家深厚的文化修养,但她并不是一味地不必要地张扬这些,而是在需要的时候才冷静细致地娓娓道来,她非常清醒自己在干什么,为什么涉及这些东西。因为作家创作整体的需要所进行的必要细节描写,就判定其“具有”这种“细节”心态的做法是有失公正的。

叶广芩以“贵族家庭里的贵族子弟”作为描写的主要对象,不是为了怀念或者留恋,而是借此对人性的卑劣,对生命的不幸,对命运的荒谬进行审视和观照。对这一点,叶广芩对人物“我”的设立中就完全可以体现出来。小说当中的“我”,—金舜铭”,是所有事件的“听说者”、——“

“见证者”和“转述者”,但她对金家子弟的遭遇、折腾、胡闹和毁灭,连一点的同情都没有,好象只是一个冷漠的旁观者,整个故事就由这样一个旁观者来“看见”,来“参与”,来“诉说”。大格格金舜锦的失疯,金氏三兄弟的互相撕咬、揭发、游街、上吊,金舜镅的孤单客死,等等等等的叙述中,作家根本没有在任何一幕中表现出别的情感,比如应该有的愤怒、同情和热情。不惟是“我”与其他人没有这种情感,就是其他人物之间,也互相没有一脉血缘的亲情。无论是非常历史时期的胡闹,还是和平年代的生活,书中的主人公一家人应该有的东西,叶广芩都没有赋予他们,她只是通过这样几个人物的描写,把亲情和同情从他们的身上剔除掉,赤裸裸地揭露出人性之中的残忍,相互之间的冷漠,不具备常情的有缺憾的生命的悲

角。

毋庸讳言,叶广芩的“家族小说”是以自己的家族兴衰、严格地说是以自己家族的衰落作为原型的,书中的很多故事情节和人物跟现实生活是可以相互对照的,叶广芩本人就坦言“其中自然有不少我的情感和我的生活的东西”。一个作家从生活中选择作品的题材和内容的时候,往往以自己的真实思想和艺术情感作为衡量的标尺。综观叶广芩的作品,作家本人的家族经历跟所描写的故事距离甚近(但决不是自己的家族史记录),又夹杂了不少自己的情感和经历,作家本人的态度在此基本上可以等同于叙述学意义上的文本叙述者的态度。北京的评论家雷达先生曾这样评论叶广芩的《本是同根生》:“读这篇小说,很容易把小说中的我与女作家本人混淆,这样的小说是编不出来的,非身历其境者不能为之,它带着明显的自叙传色彩。……我喜欢它,因为它写出了贵族之家的败落留给飘零子女们的真正遗—冷漠感,想摆脱也摆脱不了,想亲产——

热也亲热不起来。”叶广芩本人对雷达先生的评论持百分之百的肯定态度:“我想雷达先生读懂了我的心曲……”可见,叶广芩在创作家族小说的时候,不但象所有伟大的作家一样倾注着自己的聪明才智,动用着各种艺术手段,使小说在艺术上臻于上乘和完美,追求情节真实、形象完满、叙述流畅、风格独特。尤为重要的是,叶广芩在小说中所浸入的个人情感非常真实,真实得如同生活中的作家本人一哀,对命运荒谬如荒诞剧的可笑。《风也潇潇》当中,三兄弟的狗咬狗,最后一个惨死,一个远走,一个苟活,家亡人散,兔死狐伤,都只是因为一个叫“顺福”的人物的一句谎言!谎言是多么的轻飘,而生命又是多么的沉重,偏偏就是没有任何价值的谎言,轻易地就毁灭了高贵的生命!生命的毁灭原本不该那么容易的,但是也正因为被毁灭的生命当中有着根本性的人性的残缺,这样,他们的毁灭恰好就从残缺处种下了必然的种子。

剥离人物“贵族子弟”的身份,小说中所能够看到的,是这样一些蕴涵,她在不断地诉说的是那些“贵族子弟”们鸡飞狗跳的胡闹,是她对他们的不屑,而难寻“贵族化”的影子。

其三,叶广芩“家族小说”中的叙述格局,采取的是一种完全否定的叙述视

!"

书林漫步

样,外表随意、开朗大方、风趣幽默,内心冷漠孤标、卓然独立,平静地笑看世间风云。她有一种别人少有的不拘泥和执著于尘世物质的洒脱,而这种洒脱并不是不存长物的方外之人的淡泊之空,也不是千金散尽还复来的豪爽之气,却是以冷漠为底色的别无选择的沧桑和无可奈何的茫然,这是她生存的家族文化背景和所经历的现实生活赋予她的“财富”。兼之文本又是以第一人称来叙述的,就更方便作家通过叙述者的口吻来叙述和抒情。

再考察文本的叙述,我们会明显地发现,经过叙述者的选择,凸显于底本之上的述本,描写的是一个辉煌家族的没落时期而不是它的鼎盛时代。叙述者的态度(叶广芩的作品中,它在相当程度上即是作者的态度)是客观冷静的,它没有对去势家族昔日辉煌繁华的怜惜和向往,也没有对同类子弟的同情和怜悯,有的只是对家族走向历史必然的衰败的无奈,对“倒驴不倒架儿”的末世子弟四体不勤,五谷不分,只会“提笼架鸟熬大鹰”的批判和讽刺。《雨也潇潇》、《醒也无聊》等篇中,叶广芩写尽了末世子弟间祸起萧墙手足相残的丑态和可悲,而非蓝溪先生所说“叶广芩在描写时对之有所美化,当成一种礼乐文化来赞美”。笔者认为此说法是不妥的。如果叶广芩本人具有贵族心态或者贵族倾向的话,她决不会视自己的出身为“扯淡”,她会对失去辉煌和繁荣的家族的没落采取“讳疾忌医”的消极做法,而决不会将其用大众参与的艺术手段去描绘、揭露和批判。从这一点我们也可以看出,所谓叶广芩的“贵族化”或者“贵族心态”,是不甚恰当的。

在某种意义上,叶广芩和张爱玲在创作心态和方法上是有类似之处的。如果说张爱玲的小说是通过“无父文本”或者“去势父亲”,“男性家长缺席”、“丑化男性”而表现出了她深刻的反父权意识的话,那么,叶广芩的“家族小说”则是通过对末世子弟胡作非为鸡鸣狗盗的“各色”“胡闹”的描写,表明了她对“贵族”不抱任何重整河山回归盛世希望的“非贵族心态”。而且从作品里可以看出,那些人物诸如金舜

等,不仅没有了贵族

的气质,他们就连一丁点的所谓“贵族精神”的痕迹都没有了。兄弟手足互相拆台,父子之间也没有了父慈子孝的人伦风范,兄弟姐妹之间陌如路人,如《风也萧萧》中的老三,《醉也无聊》中的六格格,……叶广芩对此连挽歌也不屑于唱了,她只是抱着否定批判的态度,冷静地很有分寸地给我们打开一扇班驳陆离的王府大门。于是,一个关于贵族家庭和其一

群末世子弟的故事就此开始上演,而我们顺着这样一个讲解员的思路所能够看到的,只是剧目很小的一部分,即主人公们的败家、折腾和不务正业。

要之,无论从作家的生活及情感经历、创作心态,还是叙述视角,叶广芩的家族小说《采桑子》都不具有所谓的“贵族化”心态或“贵族化”倾向,而是从否定的角度冷静地揭露和剖析着“贵族”的卑劣与没落。通过这种大胆的否定与揭露,再现了作家本身对自己、对家族、对传统文化的真淳态度。忽视作家的出身,剥离作品人物的身份,我们所能够阅读到的文本,是一些在落幕后的舞台上挣扎的皮影,他们在上演着无关“贵族”的故事。这种“非贵族化”的倾向,是叶广芩“家族小说”最基本的表征。

编辑

!"#

!"

爱华网

爱华网