中南财经政法大学研究生学报2006年第5期

我国人口政策评估

冯 静 孙丰贺

(中南财经政法大学公共管理学院,湖北武汉430060)

摘要:人口问题是当今世界面临的重要问题之一,受到各国的普遍重视。我国自上世纪70年代正式推行人口政策以来,取得了很大成绩,但也带来一些负面效果。本文通过建立一个简单的政策评估标准框架,应用定性和定量的方法,试图对我国人口政策实施的效果、效率、效应做出客观评价。

关键词:人口政策;人口素质逆淘汰;老龄化;成本外溢

经济社会的发展与人的素质和数量之间存在着密切关系。在历史上,出现过马尔萨斯的人口陷阱理论,认为人口增长使经济处于生存水平的均衡状态,若不进行预防性的人口控制,经济水平就永远不能提高到仅能维持生存的水平之上;有凯恩斯的乐观论,认为人口增长可以刺激人们对投资和消费的有效需求,从而改变需求不足的状况,避免经济危机的发生;而英国经济学家坎南根据报酬递减规律提出适度人口论,指出人口过多或过少都不利于经济发展,只有适度人口才识最好的;而人力资本理论从人口的内在质量出发,指出人力资本的大小是经济发展的关键,因此大力提倡增加人的生产技能,提高人口素质。尽管上述观点各异,但一个不争的事实是,人们普遍感觉到人口过度增长所带来的压力。许多国家制定人口政

[1]

策,以控制人口过快增长。 一、我国的人口政策

人口政策是指国家为解决人口过多所带来的社会经济问题及人口问题,而针对人口的生育、教养、素质和分布等所采取的对策。如果国家制定的人口政策不适合国情,将产生诸如居住拥挤、交通紊乱、环境污染、就业困难、治安败坏、医疗设施不足等社会问题。本文谈及的人口政策,是指狭义的人口政策,也就是我们通常所说的计划生育政策,即有关生育数量和生育质量方面的政策,不包括人口分布和迁移政策。我国人口政策的具体内容有:提倡晚婚、晚育、少生、优生,提倡一对夫妇只生育一个孩子;国家干部和职工、城镇居民除特殊情况经过批准外,一对夫妇只生育一个孩子;农村某些群众有特殊困难,包括独女户,要求生二胎的,经过批准可以间隔几年后生第二胎;不论哪一种情况都不能生三胎;少数民族地区也要提倡计划生育,具体要求和做法由有关省、自治区根据当地实际情况制定。由此可见,我国计划生育政策的目标是限制人口数量,提高人口素质。 二、政策评估标准框架

政策评估是以一定的标准为基础,对政策过程的效果、效益、效率和公众回应加以判断、评定并由此决定政策变迁的活动。政策评估具有重要的理论意义和实践意义,有利于提高决策的科学化和民主化,有利于实现政策资源的有效配置,有利于决定政策的循环形式。本文在参考有关文献资料的基础上,建立我国人口政策的评估标准框架。

[2](P130—134)

作者简介:冯 静(1951—),女,湖北武汉人,中南财经政法大学公共管理学院教授;

孙丰贺(1969—),男,山东济南人,中南财经政法大学行政管理学专业2005级硕士研究生。

表1

标 准效果标准效率标准效应标准

政策评估标准框架

参

数

人口增长控制;人口素质提高

政策成本

社会发展;社会公正;社会回应

三、我国的人口政策评估

根据以上政策评估标准框架,下文将对我国计划生育政策进行简要评估。

(一)效果方面

1973年我国大规模推行计划生育政策,资料显示,当时我国人口为8.9211亿,自然增长率为2.089%。设人口每年以一个不变的比率增长,我国人口增长模型假定为:

NT=N0egT

NT—T年的总人口数;N0—初始年的人口数;g—人口增长率,假定为常数;e—自然对数的底,其值取为2.71828;T—年份。以1973年为初始年,我国人口与时间的关系曲线方程为:

NT=8.9211×2.718280.02089(T-1973)

在EXCEL表格中进行运算,N1995=14.12574亿元,N2005=17.40476亿元。而我国的实际人口,1995年是12亿,2005年是13亿,模型得出的结论与我国的实际为什么会有如此大的差距?原因有两个,一是社会经济发展,二是计划生育政策。有的专家用时间序列干预分析方法计算分析了计划生育政策对我国人口

[3]

控制的效果,如表2所示。

表2

年 份197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999

实际总和生育率

4.544.173.573.242.842.772.752.242.632.872.422.352.202.422.592.522.352.312.202.001.831.811.781.811.821.821.80

1973-1999年中国生育率变化趋势及计划生育避免的出生人数

假设总和生育率

5.145.104.954.184.664.564.524.464.464.464.424.314.204.174.094.054.134.144.073.933.773.623.453.303.183.102.98

两 者 差

0.600.931.381.571.821.841.772.221.831.592.001.962.001.751.501.531.781.831.871.931.941.811.671.491.361.281.18

实际出生人数(万)

246322352109185317861745172717872078224720662063221123932529246424142391226521252132211020632067203819911909

假设出生人数(万)

308431603157315931503175324032883390249935753596362737123749382440244171421541834138410040253964392339203860

避免出生人数(万)

6219251048130613641430151315011312125215091533141613191220136016101782195020582006199019621897188519291951

资料来源:陈卫,庄亚儿:《社会政策对人口趋势影响的检验与评估》载于《市场与人口分析》2004年第4期

表中假设的总和生育率和出生人数为不考虑计划生育政策时的总和生育率和出生人数。可以看出,不考虑计划生育政策时,我国人口总和生育率在社会经济的推动下虽在下降,但却非常缓慢。计划生育政策大大推进了我国生育率的下降。在EXCEL表格中用SUM函数计算表2中的最后一列,可得出从1973年到1995年计划生育避免的出生人数总和是3.4987亿。上面应用数学模型计算的结果是14.12574亿-12亿=2.12574亿(包括经济发展的影响)。虽然两者由于计算方法的不同存在较大差异,但都可以说明计划生育政策在控制人口过快增长方面的巨大成效。

(二)效率方面

假如从马寅初先生提出人口问题开始,我国就大力推行计划生育政策,时至今日,我国还会少生多少人口?这个少生的人口数量,将给我国经济社会发展带来多大影响?这个问题虽然难以精确计算,但根据1973年—1999年计划生育避免的出生人数估算,1953年—1973年少生人口约1亿5千万人口。这样一来,1973年的人口成为8.9211亿-1.5亿=7.4211亿,假若自然增长率不变,则N2005=7.4211×2.718280.02089×(2005-1973)=14.48055亿。17.40746-14.48055+1.5=4.42691亿,即如果从1953年我国就开始实行计划生育政策,从1953年到2005年我国少生4.42691亿人口。那么,现在我国的人口将不再是13亿,而是13-4.42691=8.57309亿。4.42691亿是一个巨大的数字,可以看作是计划生育政策的制定成本。

就政策执行来说,我国各级政府都有计生办,全国拥有一个庞大的政策执行专业队伍,存在着机构臃肿、人浮于事的弊端,许多政策执行者素质不高,工作简单粗暴,效率不高,引起群众不满,影响社会安定。更有甚者,瞒上欺下、大搞形式主义、贪污腐败。综合起来,这是一个巨大的执行成本。

因此,尽管我国人口控制成绩斐然,但由于付出太高代价,计划生育政策的效率是较低的。

(三)效应方面

比较以上数学模型和时间序列分析的计算结果,我们发现,应用数学模型所得出的结果是相对保守的。从这一结果中看出,1973年到2005年,控制人口使我国少生了4.40746亿人,平均每年少生1377.3万人。按1983年的人均消费水平计算,每年替国家节省了551.304万吨粮食、14.136万吨食油、15.444万吨肉类和7.4214万吨水产品开销,等于为国家一年节省39.6986亿元,32年就是1270.355亿元。

少生4亿多人口所缓解的自然资源上的压力是巨大的,所减少的对自然生态环境的不利影响也是巨大的。因此,可以断言,计划生育政策在很大程度上解放了人口增长太快对我国生产力的束缚,推动了我国生产力的发展。

然而,任何政策都会产生一定的负面效应,计划生育政策也不例外。

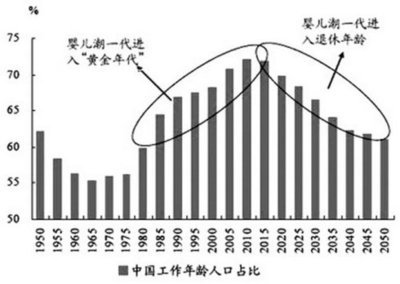

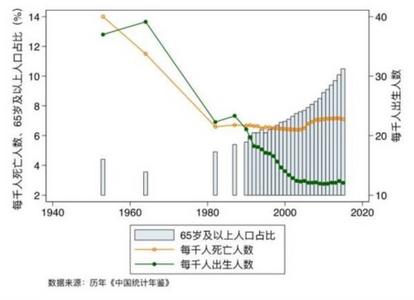

1.中国社会呈现出老龄化的特点。表3的数据显示,我国0—14岁少儿所占总人口比例呈逐年下降趋势,而65岁以上老人所占总人口比例却在上升。

表3

各年龄组人口65岁以上15—65岁0—14岁

19534.4159.3136.28

[4]

五次人口普查各年龄组人口变化状况

19643.5655.7540.69

19824.4961.5033.59

19905.5766.7427.69

单位:%20006.9670.1522.89

资料来源:《中国统计年鉴2002》

究其原因,主要是我国计划生育政策对我国人口增长产生了“急刹车”式影响,而死亡率变化微乎其微,如图1所示。

中国社会老龄化的提前到来使中国社会面临“未富先老”的尴尬局面,也给中国政府提出了诸如社会保障、劳动力的社会负担增大(因为要赡养老年人口)等方面的难题。但有专家认为,我国计划生育政策大大降低了生育率,既是我国社会老龄化提前到来的重要原因之一,也是解决老龄化问题的重要途径之一。低生育率对解决我国人口老龄化问题的长远效应将在低生育率时期出生的人口进入老年时充分显现出来,100年后我国的少儿人口乘数、老年人口乘数和老老年人口乘数将远远低于其他发展中国家,如表4和表5所示。

[5]

资料来源:根据《中国统计年鉴2002》有关数据在EXCEL表格中作出。

图1 中国的出生率和死亡率(1978—2001)(‰)

表4

1930

中国人口转变过程中不同年龄组人口乘数变化

1950

1970

1990

2000

2010

2050

2100

人口规模(万)

0—1465+80+总人口

1803012077844790

18546248415555196

32948356940082992

314426353726114333人口乘数

0—1465+80+总人口

1.001.001.001.00

1.032.061.991.23

1.832.965.131.83

1.745.269.772.55

1.807.3314.402.85

1.5414.2130.683.27

1.3427.6115.173.33

1.2726.78131.722.92

3246688481123127750

27846171572393146288

24093333138983149222

229073232210274130970

资料来源:陈卫,孟向京:《中国生育率下降与计划生育政策效果评估》,载于《人口月刊》1999年第3期。

表5

国 家0—1465+80+

法 国1.2212.0156.3

瑞 典2.2625.43118.5

美 国5.2754.95248.02

一些国家各年龄段人口乘数

日 本2.2121.53109.09

韩 国2.8328.98121.67

中 国2.0328.91128.25

印 度2.5637.46168.57

墨西哥6.4693.63436.2

肯尼亚11.42186.89870.66

资料来源:同表4.

2.我国男尊女卑、养儿防老和传宗接代的传统观念非常强烈,再加上社会保障体系的不健全,使人们在生育时往往优先要男孩。而计划生育政策一般情况下只允许一对夫妇只生一个孩子,这就导致许多人利

用B超等医疗技术进行选择性流产、引产,轻视女婴造成女婴死亡率高甚至溺弃女婴,总而言之是要在尽量不违背国家计划生育政策的前提下实现他们对男孩的偏好,其结果是造成了我国出生婴儿性别比例失调。正常的出生女婴与男婴性别比是女婴/男婴=100/103~107,而我国1982年第三次人口普查显示的比例是100/108.5,1990年第四次人口普查是100/111.3,2000年第五次人口普查是100/116.86。

现在的出生婴儿性别比例失调,若干年后就会成为同代成年男女性别比例失调,这种人口的不良结构会对伦理道德体系及社会的良好稳定运行产生冲击,也会带来诸如人口拐卖、婚配失当等社会问题。

在此,笔者对我国计划生育政策的社会公正性提出质疑。在我国城乡二元分治体制下,计划生育政策是唯一向农村“倾斜”的政策,城镇夫妇只可生一个孩子,而农村和少数民族夫妇可以生二胎。国家似乎是在用这种方法来安慰在经济上政治上处于弱势、生活比较贫苦的农民和少数民族,也似乎是在用这种方法来弥补农村社会保障的空白。但实际上我国农村劳动力已大量过剩,城市也容不下那么多农民工,结果是越多生就越穷,越穷就越难以接受良好教育,导致劳动力素质差,在市场竞争中处于弱势地位。按农村人口出生率是城镇人口出生率的2倍计算,我国高素质人口与低素质人口的比例会越来越小,形成人口素质逆淘汰。这是社会对人口的逆向选择,低素质人口挤压高素质人口且有悖于优胜次汰。 四、有关问题的经济学分析

现在应用经济学的方法对上文谈及的两个问题做进一步讨论,以加深我们对人口政策的理解。问题之一:为什么经济发展可以自然降低出生率?

笔者认为,经济发展可以自然降低出生率,主要原因之一是经济越发展,人们越追求高质量的生活。在社会的一定时期内,养育一个孩子的平均费用是一定的。一个家庭在一定的收入水平下进行物质生活消费和养育孩子消费,假定:收入=物质生活消费+养育孩子消费。

一定的物质生活水平和一定数量的孩子都给该家庭带来一定的效用水平。但由于收入是常数,物质生活水平高孩子数量就要少,孩子数量多则物质生活水平就要降低。物质生活水平和孩子数量成为该家庭无差异曲线的两维,不同家庭对物质生活水平和孩子数量的偏好不同,使得各自无差异曲线的特征不同。

假如有两个家庭A和B,他们的预算线相同。我们用X轴表示孩子数量,用Y轴表示物质生活水平,他们的无差异曲线如图2所示。

在图中,A曲线是A家庭的无差异曲线,B曲线是B家庭的无差异曲线。在同一预算约束下,比如在它

ABAB

们的交点上,dXA:dXB,而两者都是负值,所以dXA的绝对值小于dXB的绝对值,即A家庭一个孩子的效用所替代的生活水平效用小于B

家庭一个孩子的效用所替代的生活水平的效用。

图2 两个家庭的无差异曲线

也就是说,A家庭更偏好于物质生活水平,更追求物质生活质量。所以在两个家庭的各自均衡状态下,X2:X1,Y2;Y1,即B家庭愿意养育更多孩子,宁肯生活水平不高。

我国农民之所以愿意多生孩子,和他们不太追求物质生活质量有关。因此,发展农村经济,对农民进行物质生活质量教育,是降低农村人口出生率的有效途径之一。

问题之二:在当前我国经济发展水平不高的情况下,计划生育政策的执行成本过高。那么,是不是可以终止该政策而让市场来解决人口问题?

回答是否定的。

我国经济还很不发达,经济发展在降低人口出生率方面的作用还不大。而且,家庭的生育行为具有明

显的外部性。下面根据图3进行分析。

图中横轴表示生育量,纵轴表示收益、利益或价值。SMR是社会边际收益曲线,PMR是某单个家庭的边际收益曲线,假定SMR=PMR。SMC是社会边际成本,PMC是该单个家庭的边际成本,SMR:PMR。社会根据SMR=SMC的利益最大化原则所要求的该家庭的生育量是Q1,该家庭根据PMR=PMC的个人利益最大化原则所决定的生育量是Q2,Q2:Q1。单个家庭的生育行为由于存在成本外溢,与社会要求相比,

有多生的倾向。

图3 生育行为的外部性

所以就我国情况而言,至少在较长的一段时期内,单单依靠市场的力量难以解决人口问题,政府必须进行政策干预。政府所要做的就是把单个家庭生育行为的外溢成本内部化。 五、政策建议

在上文评估和分析的基础上,笔者提出自己的一点政策建议。

(一)由于存在人口素质逆淘汰、老龄化等问题,有的学者主张放宽计划生育政策。根据上面的分析和评估,笔者认为在当前我国经济不发达的情况下,放宽计划生育政策不但无助于解决这些问题,还使我国的人口压力更大。当前不但不能放宽该政策,相反地,更要抓紧计划生育政策的落实,对农村和城镇一律实行一胎。同时大力发展经济,完善社会保障体系尤其是农村社会保障体系。

(二)政策执行中的腐败现象既加大了政策成本,又降低了政策效果,从而大大降低了政策效率,也有损于政府形象和败坏社会风气。必须严惩腐败,进行计划生育体制改革,提高执行人员素质,以提高政策效率。

(三)上文的分析表明,市场在控制人口增长问题上失灵,政府在控制人口增长方面责无旁贷。政府必须结合法律手段、行政手段和经济手段大力贯彻执行计划生育政策,而国家立法机关则必须把政策执行过程法制化,防止政府失灵。

(四)我国出生婴儿性别比例失调的重要原因是夫妇利用现代科学技术对胎儿进行性别鉴别并对胎儿选择性别,所以必须严禁胎儿性别鉴别,真正追究当事双方的法律责任,同时严禁虐待女婴,当然也要大力进行有关教育。

参考文献:

[1]郭熙保,尹娟.对我国计划生育政策的反思[J].理论月刊,2005,(1):68-74.

(下转第71页)

[2]顾客满意度数据分析[M].陶峻等.大连:东北财经大学出版社,2005.[3]量表编制:理论与应用[M].李红等.重庆:重庆大学出版社,2004.

[4]詹姆斯・赫斯克特,厄尔・萨塞,伦纳德・施莱辛格.服务利润链[M].牛海鹏.北京:华夏人民出版社,2001.[5]汪纯孝,韩小芸,温碧燕.顾客满意感与忠诚感关系的实证研究[J].南开管理评论,2003,(4):70-74.

[6]HeskettJ.L.,JonesT.O.,LovemanG.W.,SasserW.E.Jr.AndSchlesingerL.A.,PuttingtheServicePofitChaintoWork[J].HarvardBusinessReview,1994,March-April:164-174.

[7]调查研究方法[M].孙振东等.重庆:重庆大学出版社,2004.

CustomerSatisfactionResearchandthe“FocusMarketing”Applied

XuGang

(SchoolofBusinessAdministration,ZhongnanUniversityofEconomicsandLaw,Wuhan430064,China)

Abstract:Thisarticlewantstofindthereasonswhysomeenterpriseshavehighcustomersatisfaction

degreebuthavenoprofitthroughresearchingthesephenomena.BasingonXeroxCorporation'sresearchoncustomersatisfactiondegree,theyfoundthatthereisasignificantdifferencebetweenthesatisfactorycustomersandtheverysatisfactorycustomersinthecompanyofthecustomerloyaltyundergeneralsituation.Throughresearchingtherelationshipofcustomersatisfaction,customerloyaltyandcorporateprofitability,wethinkthatcompaniesshouldtake“focusmarketing”ondifferentgroupsofcustomerswhohavedifferentloyaltydegreetoachievemaximumprofitsandimprovetargetcustomersatisfactiondegree.

Keywords:FocusMarketing;CustomerSatisfaction;CustomerLoyalty

(责任编辑:涂 蕾)

(上接第92页)

[2]宋锦洲.公共政策:概念、模型与应用[M].上海:东华大学出版社,2005.

[3]陈卫,庄亚儿.社会政策对人口趋势影响的检验与评估[J].市场与人口分析,2004,(4):1-8.

[4]陈卫.中国的人口控制与人口增长[J].人口研究,1996,(1):6-9.

[5]陈卫,孟向东.中国生育率下降与计划生育政策效果评估[J].人口学刊,1999,(3):10-16.

AppraisingthePopulationPolicyinChina

JingFeng SunHe-feng

(SchoolofPublicManagement,ZhongnanUniversityofEconomicsandLaw,Wuhan430060,China)

Abstract:Thepopulationquestionisoneofthemostimportantquestionswhichnowtheworldface.Thepopulationpolicyinourcountrycarriedoutofficiallyfromthe1970swhichhasobtainedlotsofresults,butalsobringssomenegativeeffects.Theauthorsinthisarticleattemptstoobjectivelyvaluetheeffect、theefficiencyandthebenefitofthepopulationpolicyinourcountrybyestablishingasimplepolicyappraisalstandardframeandusingqualitativeandquantitativemethods.

Keywords:PopulationPolicy;HumanQualityCounter-elimination;ChangetoOldAge;CostOverflowing

(责任编辑:张 瑛)

百度搜索“爱华网”,专业资料,生活学习,尽在爱华网

爱华网

爱华网