关键词:台湾;瞿秋白研究

中图分类号:I106文献标识码:A文章编号:1006-0677(2017)2-0072-05

台湾这片美丽的土地,几个世纪以来,饱经帝国主义的蹂躏,特别是1894年日本发动了甲午海战。中国战败后,台湾成了日本铁蹄下的殖民地,长达50年之久。1945年,中国人民抗日战争取得胜利以后,台湾才回到祖国的怀抱。1949年以后,国民党丧失了在大陆的政权,退踞台湾,它与大陆的人民政权形成严重的对峙。近20多年来,海峡两岸经多次谈判,达成“九二共识”,形势趋于缓和。瞿秋白作为共产党的早期领袖,台湾当局主要是把他作为一位政治人物来研究的,所以我��在观察台湾的瞿秋白研究时,也必须紧紧抓住台湾政治形势变化这根弦。

纵观台湾的瞿秋白研究,实际上有两个阵营。一个是官方的,有组织机构,如法务部调查局、“国家安全局”,以及政治大学国际关系研究中心;有强大的舆论阵地,如调查局发行的《共党问题研究》杂志,一直是台湾在该领域的重要期刊,他们占有大量中共的原始资料。

另一个是民间的散兵游勇,多为高校的知识分子,后来他们大都陆续去美国留学、就业,如夏济安、70年代积极参加保钓运动的刘大任、郭松�薄⒗钣澹�以及近期的王德威等,我把他们称之为“海外兵团”。

还有一个值得注意的动向,是新世纪以来,在台湾高校学者中出现的从文学以鲁迅与瞿秋白的关系入手开始的瞿秋白研究。

一、姜新立和他的《瞿秋白的悲剧》

1. 其人:说起台湾的瞿秋白研究,首先要提到的是姜新立这个人和他几十万言的专著《瞿秋白的悲剧》。

姜新立,1941年出生于河南鄢陵,原籍河北房山,其父为黄埔军校14期毕业生,官至陆军中校。1949年他随家人迁至台湾。

他在大陆念过一年小学。初到台湾时,因父病,家庭经济十分窘困。后进入世界新闻专科学校(即今之世新大学)读书,在该校毕业后曾在校短期任教。一年后考入法务部调查局,培训结束后,根据其个人意愿,进入调查局第四处,专门从事对中国共产党的研究。胡秋原在其为姜新立的书所写序中说:“新立是国民党内担任反共理论工作的人。”调查局发行《共党问题研究》杂志,姜新立不仅在该刊发表研究论文,也曾担任该刊的主编,他在调查局第四处工作长达13年之久。

为了增进对中共的了解,国民党政府在政治大学成立了东亚研究所,姜经调查局推荐,进入该所研究班就读三年,并以该研究班第五期第一名成绩结业。后被政大校长欧阳勋聘为特约讲座,于东亚研究所博士班任教,开授“马列主义理论专题研究”。

当时在世新大学任教的胡秋原,在政大东亚所的郑学稼、林一新教授,均对姜有深远的影响。林一新为姜毕业论文的指导教授。

经郑学稼推荐,欧阳勋校长帮助,姜辞去公职,负笈美国求学。

1983年姜取得纽约州立大学哲学学士学位,后转往内布拉斯加大学攻读政治学,又用六年时间,于1990年取得硕士和博士学位。其博士论文为《马克思主义的国家观念》,对当代的政治思想,尤其对属于新马克思主义的法兰克福学派有浓厚兴趣。

毕业后回台湾在中山大学中山学术研究所任教,并在往后15年于政大东亚所博士班兼任教职,讲授《中国大陆研究》、《政治哲学》、《马克思主义理论》。

大陆的学术机构不时邀约姜前来授课及演讲,1993年赴吉林大学社会发展研究所任客座教授,2000―2001年于北京大学社会发展研究所担任为期一年的客座教授,同一时期也曾去澳门大学客座讲授“政治学”及“宪法概论”,2008年12月去广州中山大学政治系客座讲学一个月,讲授《比较政治学理论专题》。至今他与上述学校仍保持联系。

从以上简述他的经历来看,他的研究工作从进入调查局第四处起步,专门从事对中共的研究长达13年。后转至政治大学深造,又用七八年时间负笈美国攻读政治学的硕、博士学位,成为一名用西方研究方法研究中国大陆的学者。

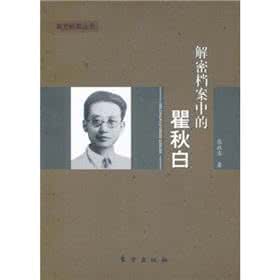

2. 其书:《瞿秋白的悲剧》是一本瞿秋白的评传,1978年曾由台湾政治大学东亚研究所出版,1982年9月由台湾幼狮文化事业公司再次出版,1988年10月三版。

全书共分六章,在出书前各章差不多全在《东亚季刊》和《共党问题研究》杂志上发表过。全书约30万字。书前有胡秋原写的长篇序言《瞿秋白论》,书尾附有瞿秋白的《多余的话》全文。

看完此书,首先一个感觉是似曾相识。作者在书开始的“绪言”中明确表示:“拿瞿秋白这个悲剧性的人物作为写作的主题,目的非常简单,那就是除了研究他个人在中国现代史及中国共产主义运动中,所扮演的实际角色外,最主要的是拿他作为一面历史镜子,从他的个人悲剧中,去寻求历史教训的影子。”看了这一段话,我怎么觉得非常熟悉,好像在哪里见过,我又即刻想起司马璐在其所写《瞿秋白传》里,也说了与此类似的话,说什么瞿秋白是被共产国际“制造出来”的大悲剧人物,叫当今的青年知识分子要“引以为戒”。该书不仅与司马璐的《瞿秋白传》,而且与大量的评瞿的所谓论著中许多情节都大同小异。

书的论点都是由许多细节组成的。我们看看姜新立是如何编造细节的:五四运动是中国近代史上影响深远的爱国运动,20岁的瞿秋白是俄文专修馆的学生代表之一,参加了上街游行,包围北洋政府,要求拒绝在巴黎和约上签字,取消廿一条。年青的瞿秋白满怀爱国热情,全身心地投入到这轰轰烈烈的革命运动中去,这极为正常。姜新立却说:“瞿秋白参加五四运动主要动机是满足他的虚无主义精神和发泄他的彷徨不安的心绪,反帝爱国则是其次问题。”不知姜新立是如何进行分析,得出瞿秋白参加五四运动,发泄个人情绪是主要的,而反帝爱国则是次要的。 他对瞿秋白所作的结论是:“他有一定的道德心,也有他的才�A,其毛病在他缺乏系统的学问研究,没有发展,所以他跳不出那马列圈子。”

胡秋原在对瞿秋白作出结论性的评定后,进一步认为,“中国问题是民族问题,不是阶级问题。”“抗战以来,我除主张抗战到底以外,便主张超越传统意义、西化主义、俄化主义而前进……我自此一直反对俄化之马列,于今也要反对美化的现代化……严格的研究学问,才是救国的根本功夫。”

胡老先生完全否定马克思主义、中国革命和中国共产党,是由其世界观、历史观决定的,但纵观其一生,在许多有关民族大义的事情上,还是有许多可圈可点之处。

例如:1931年“九一八”事变后,胡毅然放弃官费留学日本早稻田大学学业,留在上海以文学作刀枪,力主抗日。

在上世纪70年代的台湾“乡土文学论战”中,他支持进步的“乡土文学”。

70年代发动声援保钓运动;1988年参与发起台湾多党派人士组成“中国统一联盟”,任名誉主席。

1988年9月12日偕夫人、女儿及“统一联盟”代表,自美国旧金山直飞北京,受到李先念、邓颖超热烈欢迎。他被誉为“两岸破冰第一人”。10月18日返台,被李登辉执政的国民党开除国民党党籍。限制出台两年;1992年7月他又再次来北京。

胡逝世后,其著作及藏书无偿捐赠给武汉大学哲学学院,该学院专门设有“胡秋原藏书室”,并在武大设有“胡秋原、敬幼如(其夫人)奖学金”。

三、希望的曙光

在海外瞿秋白研究中,鲁迅与瞿秋白的二人关系是其中份量很大的重要命题。在台湾,长期以反共为中心的所谓研究霸占了舆论阵地。自新世纪以来,情况有了变化,“海外兵团”在海外继续可以自由地挥洒,在台湾岛内,则出现了在高校的研究者中瞿秋白研究新的曙光。

首先我们介绍台湾彰化师范大学国文学系的徐秀慧(女)教授。她于2011年12月在《鲁迅研究月刊》上发表了论文《试论鲁迅与瞿秋白左翼文艺观之异同》。文章一开始,她就说明台湾由于其历史地位和政治因素,长期以来,对鲁迅和瞿秋白的研究处在一个不正常的情况下,现在要重新展开鲁迅与瞿秋白的研究。大陆也同样,鲁迅与瞿秋白研究亦受到政治意识的影响,直到1980年代以来,瞿秋白研究才进入比较正常的轨道。

徐在该文中认为,瞿秋白在翻译左翼文艺理论方面贡献最大的,当推《现实――马克思主义文艺论文集》,直溯马列文论的源头,对纠正左联时期相当一部分左翼作家中存在着的把世界观与创作方法机械等同起来的左倾错误,提供了极有说服力的理论依据。该文又指出,学术界已有人将瞿的译文对照俄文原文,发现瞿的“撰述”改动很大。瞿撰述的部分,相较于恩格斯和普列汉诺夫,时有流露出较为僵化的诠释。例如他将列宁1905年的名著《党的组织与党的出版品》误译成《党的组织与党的文学》,埋下了日后中共对左翼文艺政策的偏狭性,即显现了他坚守党性原则的文化品格,这正是他和鲁迅的相异之处。鲁迅从日本转译俄国早期的社会主义者普列汉诺夫、卢那卡尔斯基与托洛斯基的观点。徐在文中称他们在译介苏联左翼文艺理论方面的合作关系是“和而不同”。

徐秀慧还提出,秋白1933年所写的《鲁迅杂感选集・序言》一文对鲁迅的评价,最能说明他们两人左翼文艺思想的异同之处。秋白在《序言》中写道:“鲁迅从进化论进到阶级论,从绅士阶级的逆子贰臣进到无产阶级和劳动群众的真正的友人,以至于战士……”。对于此段评价,徐认为“一方面展现两人共同面对国民党白色恐怖的革命情谊,但也呈现了两人左翼文学观的裂隙。”

她进一步指出,秋白对鲁迅思想所谓前后期的转变,多出于共产党的政治观点,她说:“瞿秋白与冯雪峰出于共党革命人的立场,前者评价鲁迅思想的前、后期的‘转变’,后者评价鲁迅是共党的‘同路人’,或是李何林说的‘扬弃论’,甚至是毛泽东后来对鲁迅的评价,都是从共产党人的政治观点出发。如果从文学的角度来看,鲁迅的思想实有其一贯性……其小说一开始就带有‘阶级性’,但不是只有‘阶级性’”。

“关于中国社会的出路,虽然是文学家鲁迅与革命家瞿秋白共同的关怀,但是鲁迅始终着眼的是中国的现实问题,瞿秋白却一心想要借鉴苏联经验,并以马克思主义思想为标准来衡量中国问题。方法与路径不同,虽是‘知己’、‘同怀’仍不能泯除此一差异性。”

与徐秀慧论文一样新意叠出的是台湾中正大学教授郝誉翔(女),她于2009年6月在中正大学中文学术年刊发表了论文《北京,现代黑暗之心――由鲁迅与瞿秋白再探五四世代》。

过去我们看到大量的瞿秋白研究的文章中,斤斤计较于考证鲁迅与瞿秋白第一次见面在什么时候,其实早在五四之前,与五四运动期间,以及后来在30年代,作为相差18岁的两代人鲁迅与瞿秋白之间有许多惊人的一致性,作者以此来进一步探究五四新文学的意义。

郝誉翔在文中写道:“1917年五四前夕住在宣武门外、南半截胡同之内的鲁迅,绝对没有预料就在咫尺之遥,同样也是住在宣武门外,骡马市大街的羊肉胡同内,居住着另外一个青年瞿秋白。他虽然和鲁迅来自不同的世代,但是在生活中却有着许多惊人的雷同之处。”他们同样都是来自江南(绍兴和常州),他们客居北京的岁月,竟同样的灰暗、孤寂,都沉浸在中国古老的传统文学。

然而就在一两年之后,鲁迅与瞿秋白竟从“国故”和“佛学”中抽身,转而成为“反国粹”最为激烈人士。

1918年鲁迅加入《新青年》的编辑行列,然后在《新青年》四卷五期上发表了《狂人日记》,从此打开了创作之门。

瞿秋白1919年五四运动时成为学生领袖,后与郑振铎、耿济之、瞿世英等人合办《新社会》杂志,以“社会改造者”自许。

从这里,我们又看到了五四世代:“老师一代”的鲁迅与“学生一代”的瞿秋白会合点,他们皆一洗过去的避世、悲观,而投身五四的行列,尤其致力于翻译俄国,或者所谓弱小民族文学的工作之上,为日后30年代革命文学预先打下了理论的基础。

爱华网

爱华网