晋祠位于太原西南悬瓮山麓,祠内有几十座古建筑,环境幽雅舒适,风景优美秀丽,素以雄伟的建筑群、高超的塑像艺术闻名于世。是集中国古代祭祀建筑、园林、雕塑、壁画、碑刻艺术为一体的唯一而珍贵的历史文化遗产,“不到晋祠,枉到太原”。对古老的晋祠评价很高,但我感觉很一般。太原是走山西的最后一站,云岗石窟、悬空寺、五台山、平遥古城、王家大院,一路下来晋商大院、庙宇看多了,产生了审美疲劳。

晋祠始建于北魏前,是为了纪念周武王次子叔虞而建。晋祠历代均有修建和扩建,南北朝天保年间(550-559年) “大起楼观,穿筑池塘”扩建晋祠;唐贞观二十年(646年)太宗李世民游晋祠撰《晋祠之铭并序》碑文,又一次扩建;北宋天圣年间(1023-1032年)追封唐叔虞为汾东王,其母邑姜亦供奉於正殿之中,遂有圣母殿之称;后叔虞祠堂迁於北侧,形成今日格局。晋祠离太原十八公里,太原火车站有三趟公交车直达,票价2.5元,一小时,晋祠门票70元。

晋祠前有很大的公园,免票,园内雕塑、亭台、搂榭比比皆是。

晋祠水镜台,始建于明朝,是当时演戏的舞台。前部为单檐卷棚顶,后部为重檐歇山顶。除前面的较为宽敞的舞台外,其余三面均有明朗的走廊,建筑式祥别致,慈禧太后曾照原样在颐和园修建了一座。

晋祠古建筑中“三绝”:圣母殿、圣母殿前柱上木雕盘龙、殿前的鱼沼飞梁。

圣母殿,建于宋天圣年间,是为奉祀姜子牙的女儿,周武王的妻子,周成王的母亲邑姜所建,是宋代建筑的代表作。殿面阔七间,进深六间,重檐歇山顶,黄绿色琉璃瓦剪边,殿高19米。殿外有一周围廊。殿宽七间,深六间,极为宽敞,却无一根柱子,屋架全由墙外回廊上的木柱支撑。殿堂里的宋代泥塑圣母像及31尊侍女像、4尊女官像,是我国现存宋代泥塑中的珍品。殿内不让拍照,没有照片。

圣母殿前柱上木雕盘龙,我国现存最早的盘龙雕柱,雕于宋元祐二年(1087年)。八条龙各抱一根大柱,怒目利爪,周身风从云生,一派生气,距今虽已近千年,鳞甲须髯,仍然像要飞动,木质优良与工艺精巧叫人叹服。

鱼沼飞梁,与圣母殿同建,距今已有1500多年的历史。这是一个方形的水池,古人以圆者为池,方者为沼,因沼中游鱼甚多,所以取名鱼沼。沼上架起了一个十字形的飞梁,下面由34根八角形的石柱支撑。桥边的栏杆和望柱形状奇特,人行桥上,可以随意左右。这种突破一字形的十字飞梁,在我国古建筑中是罕见的。

金人台,四角各立铁人一尊,每尊高两米有余。西南隅的一尊铸造于北宋绍圣四年(公元1097年),经历八百多年的雨雪风霜,迄今明亮不锈,生动地反映了北宋时所达到的冶炼和铸造水平。

周柏,位于圣母殿左侧,相传为西周时所植,距今已有2700多年。老枝纵横,盘根错节,横卧如虬龙,倾斜约40度,仍充满了生机,茂盛葱郁。

难老泉,泉亭北齐天保(公元550——559年)创建。泉水自地下约5 米的岩石中涌出,平均流量约每秒1.8 立方米,常年水温保持在17℃,清澈见底。泉名取自诗经名句“永锡难老”。

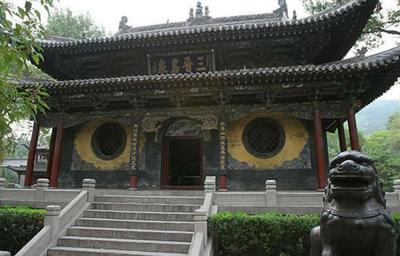

公输子祠,著名木工鲁班的祠。

舍利生塔,建于隋开皇年间,宋代重修,清乾隆十六年(1751年)重建。塔高38米,8角7层,轮廓秀美,挺拔壮观。塔内设有螺旋蹬道,可登塔顶,每层开4门8窗,凭窗远眺,可一览晋祠内外美景。

其它的祠堂、牌坊

爱华网

爱华网