一晃今年35岁了,大学工科学士毕业后工作了13年,其中后12年是在一家公司,一直做工程师,分析机器的故障,从最初的面对客户的基层技术部门做起,到现在一个全球运行维护专家组的部门。多年来工作上遇到很多坎,但总的来说,同事领导都好处,靠大家的帮助我一路走了来。但是,在内心里我一直喜欢历史,一直对古文字很感兴趣。3年前结婚后回到成都,重拾以前的梦,回到川大报了个中文系研修班。交钱以后被告知,没有课程,不能使用学校图书馆,有的只是一个导师,学期两年,没有答辩,没有学位。老婆一家很反对,认为我应该去读有钱途的课程,比如MBA,又能拿学位,更重要的是能有机会结识经济领域的人,对我以后出去做生意挣大钱有帮助,我执意要学这个,他们又一次流露出对我的失望。见过导师,谈到我喜欢的两样东西---古文字和《山海经》,担心《山海经》太偏重历史而为中文系所不容,还好,老师要我放弃一切框框,按自己的兴趣尽量往前走,他会尽力帮我,从专业的角度,引我入门。。。。。。两年嗖的一下就过完了,期间老师也忙我也忙,前后见了四面,书倒是杂七杂八读了几本。

《山海经》以前买过一本,很随意的,按老师的说法版本不好,给我推荐了好的,我也没记住,仍然用这个岳麓书社的普通版。以前买得有扶永发老师的《神州的发现》,很喜欢扶老师的新视角。老师后来推荐了一些书,也借了些给我,但凡我读着觉得好的,立刻在上面贴满标签,待到下次见老师要还书时,我就到二手书网上买了新的还给老师。其中吕子方老师的《中国科学技术史论文集》我感觉获益最多,其他的《山海经》著作,不论是大学者,大教授,基本都是建立在错误的方向上,愈行愈远,这也让我萌生了要写这篇文字的意念,我要通过这篇文字将《山海经》的来龙去脉尽量弄清楚,将夏以前的中国历史的方向纠正到正确的轨道上。(我不知道谁会读到这篇文字,读到的人,不论专业人士或是对历史感兴趣的普通人,读到这里多半会笑我颠妄。但是---我知道我在写什么,我坚信我的方向,那是建立在我对历史的了解,对实物的考证,以及我多年的逻辑思考方式上的)。

古文字方向,最初老师推荐的照例是《说文解字》,我认为此书太不好,没兴趣看这胡编乱造的东西,老师接着推荐大康老师的《文字源流浅说》,这本对了我的胃口,我是好好啃了这本书,作满标签,这是我古文字的入门书,大康老师的书也有很多地方需要讨论,但是他的方向我认为对,和许慎那本闭门臆想兼为儒家礼教吹嘘的《说文解字》截然相反。只是大康老师一生草根,连个教授都不是,多数时候靠刻章糊口,所以在影响力方面,大康老师的著作和与封建礼教结合而为政权所推崇的《说文解字》完全是天壤之别。不知是不是因为我也是草根,反正我是以大康老师著作为学习教材,以《说文解字》为反面教材,以这种方式在走。能走多远,不知道,下一步的计划是研究金文和甲骨文拓片,结合郭老的书,走走,不过,我发现好像我对古文字的兴趣在慢慢淡化,能不能走到下一步,难说了。

以上都对我这篇文字有益,除此外,我脑子喜欢胡思乱想,喜欢听人吹牛,特别是我一清华的同事,吹起牛来,我不得不服,清华的就是厉害,他的吹牛给了我很多启发。还有,我还喜欢青铜器玉器,虽然目前还在真伪辨识的初级阶段,但不得不说---实物,在研究历史面前,永远凌驾于任何文字的东西。

打算开始写这篇文字的时候,我的女儿还没有出生,今天她都10个月了,我还没有写完,我承认我是个很拖沓的人,当然我也有借口,带女儿忙,还有,家庭这一年也让我经历了太多的东西,我的心在这一年经历的磨砺注定会改变我后半生的行事,不过人生本身就是经历,不知道苦哪能知道甜,不经历磨难哪能知道珍惜。。。反正我在写,在这样的日子,我也坚持在写,写得慢,我也着急,我不妨也学学帮主,用连载,先发一部分,如果有人看,有人鼓励当然好,没有的话,我也会慢慢写。

废话到此,请看正文:

解读山海经的钥匙

总述

《山海经》对于华夏文明,正如《吉尔伽美什》对于两河流域文明一样,这些文字所承载的是揭开文明源头的最古老的线索。所不同的是,《吉尔伽美什》被尘封了4000年,重现天日以后却能被正确地解读,而我们目前所读到的《山海经》,自汉代被发掘整理出来后,却被曲解了将近2000年。值得庆幸的是,生在这样一个资讯发达的时代,我们可以坐在家里,一边品着清茶或美酒,一边浏览储藏在全世界各大图书馆的藏书,慢慢比较保存在各个博物馆甚至是私人藏家手里的实物。在这样的基础上,重读《山海经》,重读前人对《山海经》的分析。越读我越坚信,在前人眼里荒诞不经的《山海经》非但不荒诞,恰恰相反,她记录的是真实的历史和地理,而且是以极其严格和认真的态度记录地真实的历史和地理。两千年来,太多太多的曲解使她蒙尘蒙羞,也许今天,是还她以本来面目的时候了。

中华文明几千年来虽然屡经战乱破坏,但在仍然遗存下来浩如烟海的书本中,如果有一本书能揭示夏代以前华夏文明起源的话―――那只能是这本《山海经》。这是什么样的一本书喃?简单地说,她是对从黄帝起一直到大禹这样一个国家雏形的建立和传承所做的记录,是对这一段历史时期国家疆域内山川物产的详细调查报告,这段历史是我们文明的开端,是我们的根―――每一个华夏子孙,都应匍匐在这本书的面前,细细研读,用心来感知我们祖先的灵魂和足迹。

是什么原因造成后世对《山海经》的不理解和曲解?我认为主要有以下三方面的原因

1.《山海经》在她诞生的年代,没有成熟的文字体系来准确记录她

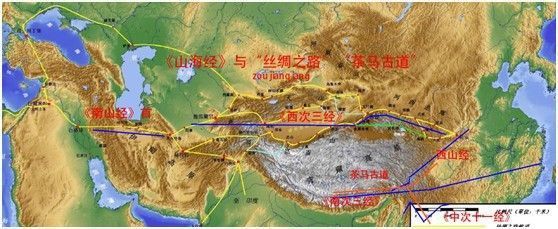

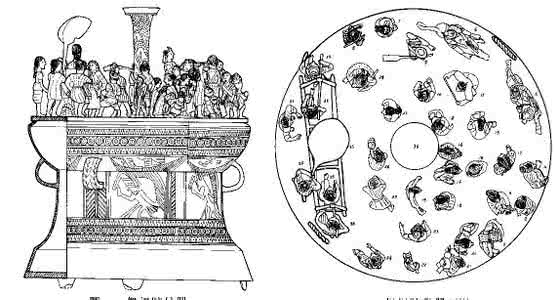

有学者认为,最早的《山海经》是以语言内容+辅助图画的方式代代流传,图画就是所谓的《山海经图》,这一认识符合历史背景,就目前考古对文字体系的整理来看,在《山海经》诞生的时代最多有图语符号,并没有成熟的文字体系。最初的《山海经图》应该就是以宫室祭庙壁画或青铜器上的图案(据载大禹曾铸九鼎,在九鼎上描绘九州的山川地貌和出产)的形似存在。虽然当时没有文字,但是用于交流的语言应该是有的,《山海经》的内容,应该由国家政权核心的人物(国王或祭师)口口相传。保障上古历史地理记录的传承,应该是夏商周中央政府的一项重要工作。而且在这里,我们要注意,在传承当中,用语言口口相传是主,图画是辅。但是,战乱和都城的迁徙会很大程度上干扰这一最古老的历史地理课本的传承。屈原大夫的《天问》,内中很多问题,和《山海经》的记录相关。以三闾大夫之职却对历史充满种种疑问,这说明在春秋时期楚国可有能还部分保存了画图和部分传言,但核心的内容解释却已经蒙昧不清了。

在北欧的历史里,部族的领袖被叫做Narrator―――讲述者。讲述什么呢?讲述部族的历史。这历史被部族领袖一代一代,口口相传,对一个部族来说,最最重要的就是传承部族的历史。因为,这历史除了包含部族的血缘传承,和其他部族的关系外,更重要的是,他包含着祖先开拓总结出的山川地理物产知识,技术技能,这些宝贵的知识能保障部族的延续,支撑部族的壮大。这一点和我们《山海经》所记录的内容和目的是不是很一致呢?

2.暴秦对文化的破坏,历史文明被割断了,这注定秦后所整理建立的文化体系是生长在废墟上的蓬麻,文明的大树已经被砍断了。

一谈到秦,我们都会联系到焚书坑儒,秦被称为暴秦似乎就来源于此,以前理解不到焚书坑儒究竟有多坏,似乎和她统一中国,统一度量衡,修建长城相比,功过相抵,甚至功大于过,焚书坑儒?不就杀了些儒生,烧了些书而已,有多坏?值得留下千古骂名?

后来学习古文字才知道,古文字的正确源流理解和变化传承,在秦之后―――断了,完完全全断了。如果没有近几百年对金文(青铜器铭文)的研究,没有甲骨文在一百年前的出土,没有随后对甲骨文的将近一百年的研究,我们还会天真的认为我们的汉字忠实于他的本源――甲金文字。 我们还会天真的认为汉代整理并流传下来的《说文解字》真的对字型和字意有正确的理解。

文字如此,文化更如此,现在看来,以秦的强大,政令的贯彻执行力度,当年绝不仅仅是杀了几百个儒生――― 应该是整整一代知识分子被迫害屠戮。书,这一传承文明的载体,除了医药、卜筮、农种,其余的大量被焚毁。中华文明如果是参天大树的话,在秦代这棵书就被砍断了。在树桩旁,瓦砾堆中,的确后来又长出了些东西,看着好像也是树,也很茂盛,但是她却是空心的――― 一大蓬蓬麻而已。

先秦的著述,包括《山海经》,在秦之后,不可能被正确地解读了。

3.汉代经济政治上的强大,支撑保障了他所整理重塑起来的文化体系源远流长。

为什么我们今天自称汉人, 而称我们的语言文字为汉语汉字?我们的国家文明起源于夏,后有商周,有秦, 汉后有唐宋, 为何我们不自称夏人,商人,周人……? 我们已知的成熟的文字体系有殷商甲骨文,商周金文, 为何偏偏要要称汉字?是因为汉代很强大很特别吗?汉的强大或者特别具体体现在哪里?

这些问题你思考过吗?你的答案是什么?

我思索后的答案是这样的―――那是因为在中华文明的历史长河里有两大重要节点:

第一大节点是从新石器(玉器)文明向青铜文明过渡时期, 根据现代考古对玉器和青铜器遗存的统计,这大约发生在夏的中后期和商的早期。 但是由于这一时期频繁的战乱和迁徙(夏五迁其都,商亦五迁其都最后到殷), 再加上这一时期是我们文字的雏形期, 这段历史没能清晰的记录下来, 而是大多以神话传说流传于世。

第二大节点是青铜文明向钢铁文明过渡时期, 这发生在汉代。 汉代钢铁兵器代替青铜兵器大量装备军队, 钢铁工具大量应用于农业和手工业。但是, 要知道铁矿石的开采和冶炼, 钢铁的锻造和铸造, 这些技术都不是在汉代发明的, 而是在春秋战国时期早已成熟, 汉的伟大在于―――我们把先进技术在汉代转化成了生产力, 成功完成了从青铜文明向钢铁文明的过渡, 并且通过严格限制向匈奴输出技术和铁器, 成功阻止了匈奴从青铜文明向钢铁文明过渡。 最后, 强悍的匈奴分裂成南北两部, 南匈奴向汉王朝投降南迁, 北匈奴西迁,越过浩瀚戈壁沙漠,向中亚和欧洲掩杀过去。

再加上,从秦代开始,我们的国家政权结束了从夏以来的封建(分疆裂土,分封诸侯,逐级建立政治经济文化都相对独立的小国)格局,走上独特(在世界历史范围内相当独特)的中央集权格局,这一格局持续直至清代。秦只传二世即亡,导致中央集权格局的稳定确立实质是在汉代完成,中国的政治文化格局从此走向单调(褒义词可称齐整)。一个统一的高度集权的强大国家,顷全国之力对内建立新的体系(包括文化体系),对外不断开疆拓土,打败匈奴,世界格局都为之变化。而且得益于非常成熟的语言文字系统,汉代的丰功伟绩都能被详细记载下来,并且让后代一直沉迷于其中。

但是二十世纪随着甲骨文的发现,随着对青铜器铭文和甲骨文的系统研究,我们发现,汉代所整理建立并传承下来的文化太山寨了。以汉代整理的《说文解字》为例,其中对文字源流的错误解释远远超过正确解释。但这本书却作为文字学宝典流传2000年,至今仍是很多大学中文系使用的汉字宝典,流毒之深远,不知能否彻底纠正。

汉建立的这种强大的谬误文化体系,保障了汉代以及汉以后对《山海经》的错误理解大行其道,最终这本书被归入神怪小说不断边缘化,一颗璀璨的明珠就这样渐渐被淹没于尘埃当中。

不过我们也要感谢汉代,现存《山海经》是在西汉汇编的,好在当年只是汇编,没有去过多的注释,这样的话,虽然当时就对其内容很不理解,但是《山海经》的核心还是大致忠实于原貌的。今天,我试着跳出单纯利用古籍文字的传统考据方法,引入近现代考古的新发现和其他自然科学的成就,来重新解读这本古书,试图抓住一些基本点进行分析,看看这样能否为更多的希望解读《山海经》的人提供一些启发。

爱华网

爱华网