香港岭南大学助理教授陈云(1961-),2010年起开始在Facebook上写作,主题是“中港矛盾”。他曾以激烈的态度谩骂到香港购买奶粉的大陆客与来香港生产的内地孕妇,并著书《香港城邦论》。以此书为基础,部分香港人发起了“香港自治运动”,陈云也被一些人视为“香港自治运动”的“教主”。去年,陈云与学者许知远在香港漫谈,陈云说自己在网上激烈的姿态“是一种策略”,并“承认了自己的残酷,自己的投机主义”。在许知远眼中,陈云笔下“一切都是线性的、对抗性的,为了创造这种对抗效果,他不惜扭曲历史、夸大事实”,陈云“变成了一个仇恨者与煽动者”。许知远写下文章《遗民与蝗虫》,记录了陈云的个人经历、他与陈云的接触和对陈云的评价,连载于FT中文网。以下为此文已发表的第一部分与第二部分(分别发表于2013年12月26日与今年1月2日)。

一

石碑有四米长、两米高,厚度也有一米多,“宋王台”三个字规矩却缺乏力度。那是清代嘉庆年间的手迹,专为纪念两位宋朝的末代君主在此的短暂停留。十岁的赵昰(shì)与三岁的赵昺(bǐng),因元朝军队追捕流落到这蛮荒的海滩。

在九龙怀古,多少显得不合时宜。暂时的行宫早已踪影全无,连石碑也非本来面目,手迹本刻在海边一座小山上的大石上,日本人统治时,巨石被炸开,用来铺设启德机场的跑道。英国人再度回来后,小山都被彻底清平了,刻上字的部分削成方碑,树立在公园中,算是凭吊。

我坐在公园长椅上,想象两个小皇帝的感受。他们年纪幼小,承担着不可理解的使命,只要他们的血脉在,边陲也能变成权力与文化的中心。但此地终不可久留,他们在半年后再度逃亡。最终,哥哥在途中病逝,弟弟由陆秀夫背负,在新会崖山跳海。这是中国历史最悲壮与动人的时刻之一,倘若按日本人的说法,那个让他们景仰的中国就此消失了。宋代的精致与风雅被蒙古人的铁蹄践踏了,中国文化迅速地野蛮化。

他们必定难以想象,这亡命天涯式的短暂停留,会在一千年后激起意外的回响。

因为一位名叫陈云(1961-)的本地作家,我才来到这个少人光故之地。多年来,香港位居亚洲最佳观光城市之列,人们着迷于它的维港夜景、购物天堂,所谓历史遗迹,最多上溯到维多利亚时代的帝国风格的建筑……

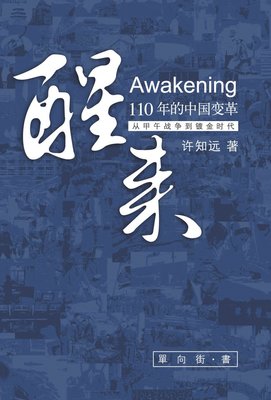

香港岭南大学助理教授陈云(1961-)

但在陈云的笔下,香港的前世要复杂得多。九龙的宋王台、新界的邓家祠堂,都令这城市续接上了漫长的中国传统,它们与英国殖民地的制度与风俗混杂,构造出一个独特的香港传统。由于这传统,香港人面对疆域辽阔、历史悠久的中国时,不仅无需自卑,而且应有一种自信。

这些论点来自于2011年末出版的《香港城邦论》。它一出版即进入畅销书榜,还激起了一阵舆论风暴。一些人欢呼他为香港指明了方向,为本土主义提供了理论基础,另一些人则相信这是狭隘的地方主义、甚至法西斯主义,用“族群政治”这一简单方案来回应香港社会复杂的挑战。

这截然相反的看法,随着一连串事件而更为鲜明。在2012年初,先是内地游客与香港人在地铁里的争吵,然后是北大教授孔庆东“香港人是狗”的谩骂,接着是在广东道上的D&G店的拍照争议,“蝗虫论”四起,郁积了几年的“中港矛盾”以一种极为粗鄙的方式爆发出来。这本《城邦论》变成了纲领式的著述,陈云扮演起“教主”的角色,在网络上,他的语言放肆,把大陆人视作一种要抵御的“异族”,公然散布一种仇恨文化。

香港岭南大学助理教授陈云在Facebook上的言论以激烈和出格著称,他公然称大陆客为“蝗虫”(点击可查大图)

我还记得2012年初读《香港城邦论》的感受,它未激起我的反感,反而有一种意外之喜。陈云广博又杂乱的知识让我吃了一惊,从希腊的城邦理论、英帝国的殖民方式、中国的传统民俗,都能洋洋洒洒上地谈上一段,还能把它们串联到一起。在一些段落,他还充满了政治不正确的洞见,他讥讽民主派把香港的未来寄往于中国的民主化上,却不知道民主化的中国更可能陷于一种狭隘的民族狂热,威胁到香港的生存……

最令我最意外的仍是他为香港的赋予的历史意义,这乏人问津的宋王台、新界乡村的宗祠,似乎都复活起来,对此刻的香港发声。

二

在岭南大学的一间办公室,我见到陈云,他在这所颇有遗世独立的学院里教授文化研究。比起在舆论空间里的争议性,现实中的陈云谦逊、低调,身上的夹克衫土里土气。在我们谈话时,他习惯性的低头、眼光向地面看,仿佛是一个中学生在课堂上不情愿的回答提问。

他带我去食堂吃了味道不佳的炸鱼,隔着铺上红白格子桌布的饭桌,他海阔天空地漫谈,内容不是“蝗虫”与狭隘的本土意识,而是漫长而辽阔的中国传统、中国在现代世界的挫败。

“我像是香港的辜鸿铭吧”,他轻描淡写却有一股自傲。与辜鸿铭一样,他把自己视作逆潮流者,一个站在中国之外、却为中国忧虑的局外人,辜鸿铭面对一个扩张的西方世界,一心要为衰落的中国文明辩护,陈云则相信要把传统中国从共产党手中抢夺回来。

也与辜鸿铭一样,他与马来西亚相关。他的爷爷从广东宝安前往马来半岛生活,他的父亲是一位爱国知识青年,被毛泽东的新中国理想所吸引,他从南洋回到中国,先是在长沙工业学院读书,然后作为一名地质考察员前往青海探矿。真实的中国与幻像的大为不同,高原反应让他难以支撑,被遣返回广东原籍后,反右斗争接踵而来,他这样的南洋华侨被视作不可信任的外来者——一股强烈的仇外情绪弥漫在红色中国。最终,他偷渡到香港,定居新界乡村,在村中以黄老之术为业。

“香港气候不冷不热,政局不民主不集权,社会不开放不封闭,好坏兼得,良莠不齐,淹留此地,亦乐事也”,陈云日后写道。与港岛、九龙不同,新界仍是个乡村社会,昔日的清帝国、此刻的英帝国都未有效地把它纳入统治范围,乡下的组织与风俗仍保持着很大的自主性。红色政权的兴起又把新的政治与文化元素,推到此地。

乡下的清苦不必说,却有清清溪水、青蛙、小鸟为伴,客家村落里有习武的风俗,偶尔还有逃避官府的拳师,看着父亲行黄老之术,学打洪拳。

在政治上,国共之争从未完全停止。陈云家的村子是左派农牧工会的地盘,过了锦田就是国民党天下,每年的十一后是双十纪念,五星红旗还未除下,青天白日满地红旗就升起了,茶楼上喝茶、看报纸的也有“左右之分”,他们仍争论不休,北京与台北谁代表着中国?陈云记得,两位分执国共路线的伯父一心想设计出一面能真正代表中国的国旗。第二天酒醒,他们发现用星、日、月三种元素设计出的作品不过是马来西亚联邦的国旗。命运绕着中国转了一圈,又回到原点。

对于小孩子来说,这一切不关乎意识形态。左派工会在三八、五一、十一三个节日举办聚餐,全村大吃大喝。宣传队放映《红色娘子军》、《沙家浜》,学唱《东方红》与《大海航行靠舵手》,还免费派送《毛主席语录》与毛像章,倒是映了“社会主义好”的歌曲。

政治中国的破碎也让文化中国变得更为重要起来。陈云就读的乡村小学,是村庄里的祠堂和善人捐助的,而教书的先生都是南下文人。这个粗陋乡村小学的校歌却却很有古韵:“巍峨哉我校,矗立横台山,我文化之基;况此间山水绕山回,春风婀娜,桃李芬芳;论圣贤事业,校训是循格物求新知;斯可为国家社会效力,斯毋负父老所期。”

他入读香港中文大学也是这文化传统的一部分。钱穆、唐君毅等人为了保留花果飘零的中国文化建立了新亚书院,它是这所大学的前身。

在大学他主修英语,也辅修法语、德语,有着惊人的语言天赋。他也是个智力早熟、不合时宜的学生,打打洪拳,沉浸在《道德经》中,在《香港时报》等报章上写文章,与卜少夫一群的老夫子应和文人掌故、谈佛论道。他对大学生活的回忆是彻夜写文章,几天什么都不做,只看小说,疯狂地谈情,疯狂地做爱……在一张黑白照片上,他坐在台阶上,头发浓密,身姿有几分习武者的端庄。

毕业意味着另一段闲散时光,他在两所不那么重要的书院教书,班里只有六七个学生,他说自己假装教书,学生假装听课。

时代情绪似乎对他没什么影响,他也没对政治产生特别的兴趣。

三

“别把他看得太认真”,不止一位香港朋友对我说。我对陈云表现出的浓厚兴趣,让他们既意外、又不屑,他们又提醒我,“如果你看到Facebook上的他,感觉一定不同。”。

他们无一例外地把陈云视作一个煽动分子,毫无道德原则。即使其中最有善意的人也相信,陈云曾经或许不错,之后就变成了一个可怕、难以理喻的人物。

这个转变是在2010年发生的。丢掉了主流报刊的阵地,他开始在Facebook上写作,“中港矛盾”成了他的新主题。当他开始谩骂前来香港生产的内地孕妇时,他发现自己赢得了热烈的响应,《香港城邦论》正是在Facebook上连载的。

当我在网络上看他的那些肆无忌惮的措辞时,实在吃了一惊,不禁怀疑这是否还是那个讲究风格的作家。他变成了一个仇恨者与煽动者。

我重读了他的一些作品,尤其是倍受争议的《香港城邦论》。出人意料的是,我的感受与从前大不相同。曾让我惊叹的开阔视野,变得有些可疑,在他跳跃东西的类比与引用中,我找不到内在逻辑。曾让我着迷的宋王台的掌故、希腊城邦与此刻的香港传统到底有何种关联?他从不试图说明,而只是简单地堆彻在一起。

更致命的是他论述的封闭性与偏执风格。在他的笔下,一切都是线性的、对抗性的,为了创造这种对抗效果,他不惜扭曲历史、夸大事实。中国传统真是那么回事吗,它真与香港有那样密切的联系吗?矛盾重重的英国殖民统治被美化……香港的复杂挑战,全部简化为族群冲突。这是再典型不过的Paranoid Politics(偏执狂政治),它要寻找替罪羊,许诺一种简单的解决方案。他天马行空、来源不明的知识,则更为此添加了一股神秘诱惑。这就像一位评论者所说:“我在想,如果这两年间我没有接触过主流传媒以外呈现的香港社会,如果没有对中国及香港的关系思考太多,如果我没有读过任何左翼著作,那么这本书一定让我读得欲仙欲死。”

而细下心来,即使他早年的文字,也丧失了迷人的色彩。我意识到,最初打动我的是他代表的陌生感,那种信口开河有着特别的魅力。

“在Facebook上写作有什么不同吗?”再次见面时,我问他。

他回道:“读者的反馈很直接,我就是为了他们的反应而写,为了一个很实际的目的,我舍掉从前的文雅,用一种很通俗的语言写作。”

“这些谩骂不会让你不安吗?”我又问。

“这是一种策略,是非常时期,当我骂那些买奶粉的内地人时,我是把自己同情心关上了。”但怎样解释香港昔日对难民的包容呢?他说,昔日的难民是勤奋的农民,道德基础不坏,而香港也需要劳动力。而现在来港买奶粉的内地人则不同,他们都是共产政权的共谋,再说,他们不来香港买奶粉也不会死。

他依旧坦诚,坦诚得让我不知如何理解。他承认了自己的转变,与社运人分道扬镳,让市民激进化来应对挑战。他承认了自己的残酷,自己的投机主义,他说搞政治下面必须有暴力来依靠,也必须不择手段,非常时期,为了生存,必须用非常手段,他自称“贫道”,他对于道家的理解,没有正邪之分,不论手段,只论结果。他以坚定的反共者自居,却又自称斗争技术是从毛泽东那里学来的,是敌进我退、敌退我追、敌驻我扰、敌疲我打这十六字口诀。他享受着一群青年人追随的“教主”身份,却又以一种居高临下的姿态谈论他们,他说这些城邦自治运动的青年,是社会边缘的小资产阶级,不会为了独立而牺牲,因为每个人都是自私自利的,给他们一个生存的理由,一个良好道德基础,他们就不会变坏。他也说,为了反对此刻,必须美化香港殖民地时代,就如汉朝打倒秦朝,就要把周朝美化,而最终的政治理想是中国恢复周朝式的封建理想,中国按照联邦化统治。

牛bb文章网欢迎您转载

爱华网

爱华网