2009年12月,教育部在全国“防近”工作会议上提出了将健康教育纳入素质教育评价指标体系的重要任务。笔者联系我国基础教育的现状,提出将健康教育纳入素质教育评价指标体系的政策构想与具体思路。

一、健康素质的内涵

传统意义上的健康定义为身体和心理的无疾病状态。随着时代发展,这一概念的内涵应有所拓展。尤其是纳入素质教育评价指标体系中的健康素质更应界定特定内涵。笔者建议,作为基础教育阶段的健康教育,其教育目标为中小学生健康素质的养成。健康素质的内涵有二:其一,身心处于良好的无疾病状态;其二,中小学生重视健康、积极乐观的追求健康以及获取健康的态度和能力。具体指学生对健康知识的知晓度、健康必要性的理解度以及获取健康体魄的行动能力。

二、将健康教育纳入素质教育评价指标体系的必要性

1.贯彻“全面发展”教育方针的内在要求

我国教育方针历经四代领导集体的确立、丰富和发展,逐渐形成了以“全面发展”为总要求的新时期的教育方针。教育说到底是培养人的问题。1957年2月,毛泽东在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》中提出:“我们的教育方针,应该使受教育者在德育、智育、体育几方面都得到发展,成为有社会主义觉悟的有文化的劳动者。”这一重要论述将马克思主义关于人的全面发展思想贯穿于社会主义教育培养目标之中,形成了新中国全面发展的社会主义教育方针。党的十一届三中全会后,我国进入了改革开放新的历史时期,教育事业也进入改革发展的新阶段。为适应建设社会主义现代化强国的目标,1982年,我国的教育方针表述为:“用马克思主义世界观和共产主义道德教育人民和青年,坚持德、智、体全面发展,又红又专,知识分子与工人农民相结合,脑力劳动与体力劳动相结合的教育方针。

2.践行“以学生发展为本”教育管理理念的重要体现

进入21世纪,国家竞争力的核心逐渐体现为创新力,人才愈益成为国家发展的软实力。以学生发展为本、充分发掘学生的潜能成为世界各国的教育管理理念。在现阶段,很多学校管理都与“促进学生发展的学校管理”要求有较大的差距,主要体现在学校管理目标上,学生发展目标没有得到充分体现。有的学校管理目标存在工具化倾向,较多体现成人和管理者的需要,较少体现学生的意愿和满足学生全面发展的需要。突出中小学生健康素质在整体素质中的重要地位,为学生的全面发展奠定物质基础。

3.对素质教育实施过程中存在问题的反思

2005年《中共中央国务院关于深化教改推进素质教育的决定》中部署了素质教育的有关工作,提出:全面推进素质教育,要坚持面向全体学生,为学生的全面发展创造相应的条件,依法保障适龄儿童和青少年学习的基本权利,尊重学生身心发展特点和教育规律,使学生生动活泼、积极主动地得到发展。然而,有关调查表明:学生的课业负担重、思想品德、身心素质发展不容乐观已经成为现实问题。尤其是学生的身心素质长期没有得到重视。有数据表明,我国青少年平均身高已明显低于日本同龄人。对健康素质的忽视导致了德、智、体各项指标的不相协调,给中小学生的全面发展带来了不利的影响。

三、将健康教育纳入素质教育评价指标体系的政策建议

2001年我国有了素质教育的评估系统,并通过了国家级技术鉴定。该方案设定了素质教育的三级指标,并规定了相应的权重。笔者在此基础上提出以下相关建议。

1.建议将健康素质的评估纳入二级指标(B)

原评估系统共列素质教育的二级指标12项,分别为:人员配备、办学条件、学校管理、德育工作、教学工作等。建议在此基础上增加健康教育工作这一B级指标,和德育工作、教学工作并列。

2.设计健康教育工作的三级评估体系(C)

建议参照德育工作的三级评估指标,将健康教育工作的评价设定如下子指标:

C1:健康教育的队伍状况:具体标准为:1、有专任或稳定的健康教育教师;2、教师教书育人,各门学科及校内各个部门都重视健康教育并形成合力;3、密切与家长及其他校外教育力量的联系。

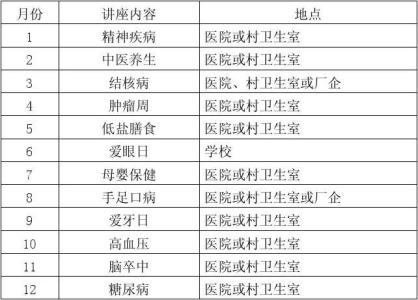

C2:健康教育的实施情况:具体标准为:1、按义务教育课程设置、课程标准和规定的教材进行教学,完成教学任务;2、结合教学内容充分利用社会健康教育资源,并安排好健康教育活动。

C3:班级团队的活动状况:具体标准为:1、班级工作、少先队工作和校外教育活动有计划地协调开展,形成整体效益;2、班队活动主题明确,内容与形式符合学生年龄特点和心理特征,小型多样、喜闻乐见。

3.建议在二级指标学生发展水平下重构健康素质的评价标准

在学生发展水平的评价标准上,设定了身体素质和心理素质两项内容。建议将健康素质的考核标准设定为:(1)大多数学生初步掌握锻炼身体的基础知识与技能,养成良好的体育锻炼习惯;学生身体形态指标、机能指标和素质指标良好;(2)大多数学生具有自尊、自信、自强、合群、克服困难、不怕挫折等个性品质;具有初步的自我管理能力。(3)大多数学生有积极追求健康体魄的态度和行为能力。

爱华网

爱华网