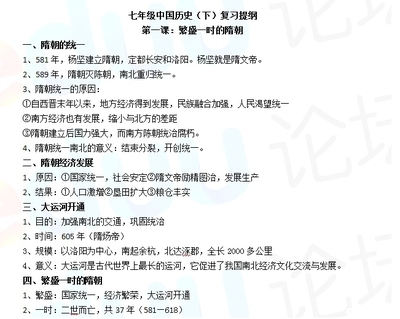

东华初级中学七年级历史下册复习提纲

姓名 班级 学号

第1课隋的统一与大运河

一、隋朝的建立、统一和灭亡

1、隋的建立:581年,杨坚(隋文帝)夺取北周政权,建立隋朝,定都长安。

2、隋的统一:时间:589年,隋朝灭陈,统一南北。

3、隋的灭亡:暴政引起农民起义,公元618年,隋炀帝在江都被部将杀死,隋朝灭亡。

二、隋朝经济的繁荣──“开皇之治”

隋文帝在位时期,国家统一、安定,人民负担较轻,经济繁荣发展,史称隋文帝的统治为“开皇之治”。

三、大运河的开通

1、目的:为了加强南北交通,巩固统治。

2、概况:隋炀帝从605年起,开通了一条纵贯南北的大运河。以洛阳为中心,北达涿郡,南至余杭。全长两千多公里,是古代世界最长的运河。自北向南由永济渠、通济渠、邗沟、江南河组成。连接五条河流(自北向南):海河、黄河、淮河、长江、钱塘江。

3、开通的作用:有利于维护国家统一和中央集权,大大促进了我国南北经济的交流。

第2课唐太宗于贞观之治

1.唐朝建立:618年,李渊 建立唐朝,定都长安。626年,李世民继承皇位,次年改年号“贞观”,他就是历史上有名的唐太宗。

2.贞观之治:

(1)原因: ①政治上,唐太宗吸取隋亡的教训,善于用人和纳谏房谋杜断”;魏征为著名谏臣,被唐太宗比喻为可以“知得失”的一面镜子;沿用和发展隋朝的三省六部制;三省中,中书省替皇帝起草政令,门下省负责审核,最后交由尚书省执行。尚书省下设有六部,分管具体政务; ②文化上,完善科举,重视教育;③经济上,改革赋役制度,轻徭薄赋,发展生产。 ④法律上,修订法律,宽省刑罚

(2):表现:唐太宗在位时(贞观年间),政治比较清明,经济发展较快,国力逐步加强。史称“贞观之治”。

认识:政治清明、经济繁荣,社会安定有利于社会的和谐发展。

第3课气度恢宏的隆盛时代

一、武则天的统治——武则天是我国历史上唯一的女皇帝。

1、统治措施:①重用酷吏,打破大族控制政局、垄断高官的局面; ②改《贞观氏族志》为《姓氏录》;③大力发展科举制度,选拔普通地主中的优秀人才,扩大了统治基础;④减轻农民负担,采取各种措施促进社会生产继续发展。

2、影响:武则天统治时期,人口明显增长,边疆得到巩固和开拓,社会经济持续发展,史称有“贞观遗风”。为唐朝全盛时期的到来奠定了基础。

二、开元盛世

1、措施:重用贤能,大力整顿吏治,对军事制度、财政制度、漕运制度等进行一系列改革,取得了显著成效。

2、表现:唐玄宗统治的前期,年号“开元”,政局稳定,经济繁荣,被誉为“开元盛世”。

三、盛世经济的繁荣

1、生产工具的改进:出现新的农业工具──曲辕犁;创制新灌溉工具──筒车。

2、陶瓷业:越窑青瓷、邢窑白瓷、唐三彩(世界工艺的珍品)。

3、商业繁荣:①著名的大都市:长安、洛阳、扬州、成都。②长安城:城内分为坊和市,坊是居民宅区,市为繁荣的商业区。唐都长安是各民族交往的中心,也是一座国际性的大都市。

第4课昂扬进取的社会风貌

1、含义:通过分科考试选拔官吏的制度,强调以才能作为选官标准的原则。目的:选拔人才,巩固统治

2、创立:隋朝创立(隋炀帝设置进士科,正式形成),唐朝完善(唐太宗、武则天创立殿试和武举制度、唐玄宗改考诗赋),清末废除。

3、主要科目:科举中常设的主要科目有明经和进士。明经科主要测试考生记诵儒家经典的能力。进士科包括策问,加试经史、杂文,后来杂文专考诗赋。策问以解决社会实际问题为目的,考察治理政事的能力。

4、作用:①扩大了中央政权的社会基础;②增强了国家机构的活力和办事效率;③为读书人创造了相对平等的竞争机会,激发了他们对前途的自信和热情;④给社会带来革新气象和创造精神。

二、衣食住行时尚:饮茶习俗在唐代风靡全国,茶成为一种生活必需品。唐代,骑马出行变得普遍而富于情趣。

三、博大宏放的精神风貌

(1)原因:国运鼎盛,政局安定,科举选官等一系列制度创新,为社会发展注入了生机勃发的活力。

(2)特点:胡汉交融、中西贯通,展示了博大开放、汇纳百川与充满创新活力的时代精神。

第5课“和同为一家”

一、天可汗:

1、民族政策:民族平等;

2、天可汗:唐太宗被少数民族尊称为“天可汗”。含义:拥戴唐太宗为他们共同的君主。

二、吐蕃(松赞干布和文成公主)——吐蕃人是今天藏族的祖先。

1、7世纪前期,吐蕃杰出的赞普松赞干布统一青藏高原,定都逻些。

2、唐太宗把文成公主嫁给松赞干布,密切了唐蕃经济文化交流,增进了汉藏之间的友好关系。 3、8世纪初,唐朝又把金城公主嫁到吐蕃赞普尺带珠丹。至此,吐蕃和唐朝已经成为“和同为一家”了。

第6课开放与交流

隋唐对外交往比较活跃,与亚洲以至非洲、欧洲的一些国家,都有往来。唐朝在世界上享有

很高的声望,各国人称中国人为“唐人”。

一、唐与日本的关系──遣唐使和鉴真东渡

1、隋唐时,中日两国交往密切。贞观年间,日本有很多遣唐使、留学生和留学僧来唐学习。

2、唐朝赴日本的使节和僧人中,最有影响的是鉴真,曾六次东渡日本,在日本传播唐朝文化。

二、唐与天竺的关系──玄奘西游

1、贞观初年,高僧玄奘长安出发,前往天竺。回国后,专心翻译佛经,还写成著名的《大唐西域记》。这部书是研究中亚、印度半岛以及我国新疆地区历史和佛学的重要典籍。

2、作用:玄奘是第一个系统地把天竺佛教、历史、地理、风土人情等记录下来并介绍到中国的人。

启示:第一,必须有稳定的政治局面,坚持对外开放的政策。第二,提高自身素质,努力发展经济文化。第三,学习唐朝海纳百川的博大胸怀,在传播先进文化的同时,要善于吸取其精华,为己所用。

第7课重大发明与科技创新

1、雕版印刷术:唐朝初年,发明了雕版印刷术。世界上现存最早的有明确时间记载的印刷品是唐咸通九年(868)印制的《金刚经》。

2、火药:唐初著名的炼丹家和医药学家孙思邈在他的《丹经》一书中,第一次把火药的配方记录下来。唐朝末年,火药开始运用于军事。最初用火药制造的武器叫“火箭”,也叫“飞火”。

3、赵州桥:河北赵县赵州桥是世界上保存完好、最古老的一座单孔大石桥。由隋朝著名工匠李春设计,被誉为“世界建桥史上的一个奇迹”。体现出我国古代人民的智慧,是古代文化成就的结晶。

第8课璀璨的文学艺术

一、唐诗:(1)特征:唐朝是我国古代诗歌发展的黄金时代。(2)代表:①李白(盛唐)──“诗

仙”(《早发白帝城》、《蜀道难》) 李白诗歌特点:诗雄起飘逸,想象丰富,激昂奔放,富有浪漫主义精神;人们称他为“诗仙”。②杜甫(盛-衰)──“诗圣”“诗史”(“三吏”“三别”) 杜甫诗歌特点:沉郁顿挫,语言精练,真挚动人,富有现实主义精神;后人称他为“诗圣”,称他的诗为“诗史”。

二、乐舞:唐代时期的乐舞也十分发达。相传唐太宗创作的《秦王破阵乐》和唐玄宗创作的《 霓裳羽衣曲》就很有名。

三、艺术宝库:甘肃敦煌莫高窟(大部分隋唐开凿),敦煌是古代丝绸之路上的重镇。敦煌莫高窟所藏艺术珍品是中外文化交流的瑰宝。

1、契丹的兴起和陈桥兵变:960年,后周大将赵匡胤在陈桥驿发动兵变,建立宋朝,北宋建立后,陆续消灭了五代十国割据政权,结束了黄河流域分裂局面。

2、宋与辽──澶渊之盟(1)时间:1005年;(2)内容:①双方撤军,各守疆界;②北宋每年送给辽银、绢等钱物,称为“岁币”。历史上称这次和议为“澶渊之盟”。(3)影响:①加重了北宋人民的负担;②南北贯通,互市不绝,保持了一百多年相对和平的局面,双方的经济和文化都呈现出繁荣的景象。③有利于我国多民族国家的发展和统一。

二、宋夏和战

1、宋夏和约:1044年,宋夏订立和约:①夏对宋称臣;②北宋每年送给西夏银、绢、茶叶等“岁币”; ③重新开放边境贸易市场。

2、作用:促进了西北边境地区的发展,促进民族融合。

第11课宋金南北对峙

一、靖康之变:1127年,金军俘虏了宋徽宗和宋钦宗以及宗室后妃等三千多人及大批珍宝器物,标志着北宋灭亡。历史上把这次事件称为“靖康之难 ”。

二、南宋军民的抗金斗争

1、岳飞抗金:岳飞是南宋著名的抗金将领,他领导的军队作战勇敢,纪律严明,“冻死不拆屋,饿死不掳掠”,深受人民的爱戴,被称为“岳家军”。1140年,岳飞带领的宋军在郾城大败金朝骑兵主力,取得大捷。

2、评价:岳飞等人领导的抗金斗争,有效的遏制了金统治者发动的掠夺性战争,使南方地区相对稳定,符合当时广大人民的利益。岳飞是抗金英雄。

3、宋金议和:1141年,宋金订立和议(绍兴和议):①南宋对金称臣;②割让部分土地;③向金送交岁币。至此形成宋金南北对峙局面。

三,金朝变革女真习俗

1、内容:①改革官制,建立起一整套中央集权行政机构;②积极恢复发展农业生产,推动手工业、商业的发展;③鼓励女真族和汉族通婚,学习汉族生活习俗。

2、作用:金确立了封建制度,女真族也日益汉化,促进了民族融合和宋金经济文化交流,促进了我国北方边疆地区的开发。

第12课经济发展与重心南移

一、经济重心南移:

1、概况:从唐朝中后期开始的经济重心南移,到南宋最后完成。那时政府的财政收入主要来自南方特别是东南地区。“苏湖熟,天下足” ,表明太湖地区已成为全国最重要的粮仓。

2、原因:北方人口迁,带先进的生产技术与大量劳动力;南方地区长期处于相对和平的环境;统治者重视经济发展;两宋鼓励对外贸易。

二、表现:农业: ①占城稻的种植面积迅速扩大,水稻逐渐跃居粮食产量首位。②“苏湖熟,天下足”的谚语,表明太湖流域已成为全国最重要的粮仓。 手工业: ①煤开采量居世界第一;②铁、铜等金属冶炼达到当时世界的最高水平;③陶瓷制造业也发展到一个新阶段,中国也因此被誉为“瓷之国”。 商业: ①北宋前期,四川地区出现了“交子”,这是世界上最早的纸币。②南宋时通行“会子”“关子”等纸币;外贸:宋朝政府积极鼓励海外贸易,在一些重要港口开设了专供外商居住的“蕃坊”,并设有“蕃市”“蕃学”。还先后在广州、杭州等地设置市舶机构管理海外贸易。

第13课丰富多彩的社会生活

一、士农工商:士:国家官僚阶层的后备军,一旦做官,就可以享有丰厚的俸禄,生活十分优裕,地位很高。农民:种地为生的人,有自耕农、半自耕农和无地的农民。工:各种手工业者,相对自由。商人:行商坐铺之人。地位开始提高。

二、乡村生活:多数农民能够维持温饱生活;宋代的三大节日是元旦、寒食 、冬至。

三、 城市风貌:宋朝政府将居住在城镇的非农业人户编定为坊郭;瓦舍的出现,意味着都市的文化生活愈加丰富多彩,反映了市民阶层的欣赏趣味。

第14课元帝国拓展统一多民族国家基业

一、蒙古统一:1206年,蒙古贵族在斡难河源召开大会,推举铁木真为蒙古族的最高首领,尊称为成吉思汗,建立蒙古政权。忽必烈继承蒙古汗位,1271年改国号为元,建立元朝,第二年定都大都。忽必烈就是元世祖。

二、忽必烈改革:

1、目的:对全国实行有效统治

2、内容:(1)政治上:建立行省制度。①中央设“中书省”,作为全国最高的行政机构;②地方设“行中书省”,简称行省或省;③设立“澎湖巡检司”管理澎湖和台湾(当时称琉球); ④设立“宣政院”管理佛教和藏族地区的政务。西藏正式成为元朝的行政区域。作用:为后来明清所沿用。我国省级行政区的设立,始于元朝。

(2)经济上:推行重农政策。①把许多牧场恢复为农田;②设立专门管理农业的机构“司农司”;③以“户口增”“田野辟”作为衡量管理政绩好坏的标准;④编写《农桑辑要》,刊行四方。

(3)文化上:提倡儒学,在中央设立专门学习儒家经典的学校国子学。

3、作用:忽必烈的改革有利于社会的进步和民族融合,巩固和发展了我国统一的多民族国家。

三、文化趋同:当时有许多信仰伊斯兰教的波斯人、阿拉伯人迁入中国,他们同汉、蒙等族互相融合,形成一个新的民族,即回族。元朝实行民族歧视和压迫政策,把各族人分为蒙古人、色目人、汉人和南人四等,目的是分而治之。

第15课.推动社会进步的科技成就

一、科技成就:火药:唐朝末年开始用于军事,宋元时期广泛用于战争。司南:战国时期最早指南仪器。 指南针:北宋开始用于航海事业;南宋广泛用于航海。雕版印刷术:隋唐时期发明; 活字印刷术:北宋,毕昇,比欧洲早400年。

二、意义:为人类在文化、经济、军事等领域的发展,提供了重要条件,是我国人民对世界做出的重大贡献。

第16课繁荣的宋元文化

一、史学:北宋的司马光,是我国古代著名的史学家。他编写的《资治通鉴》,是一部编年体通史巨著,按年代顺序,叙述了从战国到五代的历史。“鉴于往事,有资于治道”。

二、宋词、元曲:(1)词的含义:词是诗的别体,是唐代兴起的一种新的文学样式。

(2)两宋杰出词人、特点及代表作

3景象,是我国美术史上的不朽作品。

第18课 明清帝国的专制统治

一、明清帝国的更替

1、明朝:1368年,朱元璋(明太祖),定都应天府(南京);1421年,明成祖朱棣迁都北京

2、满洲的兴起和清朝的建立:①明朝后期,女真的杰出首努尔哈赤统一了女真各部。1616年,努尔哈赤自立为汗,国号为金,史称后金。 1636年,皇太极改女真族为满洲,改国号为清。②1644,清军入关,迁都北京,逐步建立起对全国的统治。

二、皇权高度膨胀

1、明朝前期加强君权的措施:

(1)变更统治机构:a在中央撤中书省、废丞相,六部长官直接听命于皇帝,设殿阁大学士,作为皇帝的顾问。 b在地方,废除行省,设三司,直属中央,军政大权集中于皇帝。

(2)设置锦衣卫、东厂、西厂等特务机构,监视官吏、镇压人民。设立廷杖制度,树立皇帝的权威。厂卫特务机构的设置,是明朝君主专制高度强化的一种表现

(3) 实行八股取士:科举考试内容限四书五经,应考者不能发挥个人见解,束缚知识分子思想。影响:形式僵化呆板,使学生从小就死背经书,完全脱离现实社会,无法培养实际能力。

2、清朝加强君权的措施:

(1)为了加强君主专制,雍正帝设立军机处,标志着我国封建君主集权的进一步强化。

(2)康熙、雍正和乾隆三朝大兴“文字狱”,从思想领域严密控制知识分子。影响:这种文化政策,造成了社会恐怖,摧残了人才,从而禁锢了人们的思想,严重阻碍了中国社会的发展和进步。

第19课明清抗击外国侵略的英勇斗争

一、戚继光抗倭

明朝中期,明政府派戚继光抗击倭寇的进攻(浙江台州),戚继光是我国著名的民族英雄。他的“戚家军”,永载史册。“封候非我意,但愿海波平”

二、郑成功收复台湾

1、明朝后期(1624年),荷兰殖民者侵占了我国宝岛台湾。

2、1661年,郑成功率兵进入台湾,1662年初,荷兰殖民者被迫投降,台湾重新回到祖国怀抱。郑成功是我国历史上的民族英雄。

3、1683年,清军进入台湾。1684年,清朝设置台湾府,隶属于福建省。台湾府的设置,加强了台湾同祖国内地的联系,巩固了祖国的东南海防。

4、意义:郑成功收复台湾,维护了国家主权和领土完整;给荷兰殖民者以沉重的打击,对亚洲其他国家也间接起到保护作用;有利于台湾的开发和社会的发展。郑成功是国历史上的民族英雄。“开辟荆榛逐荷夷”

三、雅克萨反击战(抗击沙俄)

1、17世纪中期,沙皇俄国势力侵入我国黑龙江流域,在雅克萨和尼布楚修建城堡。康熙帝命令清军水陆并进,击毙侵略军头目托尔布津,沙俄被迫投降。

爱华网

爱华网