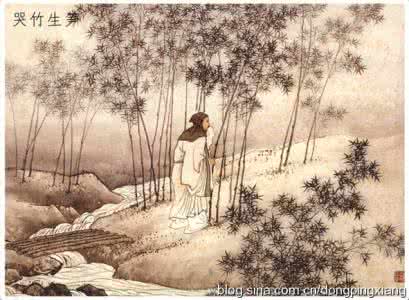

《哭竹生笋》讲述了三国时孝子孟宗的孝行。此为《二十四孝》中的第十七则故事。下面小编为大家献上故事篇、原文篇及翻译篇。

二十四孝故事之哭竹生笋:

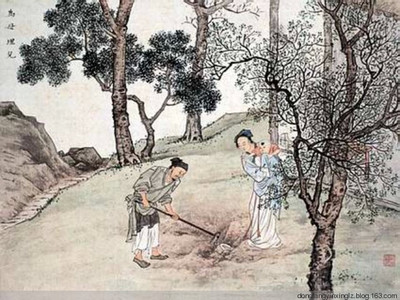

三国时期吴国孟宗,少丧父。母老,病笃,冬日思笋煮羹食。宗无计可得,乃往竹林中,抱竹而泣。孝感天地,须臾,地裂,出笋数茎,持归作羹奉母。食毕,病愈。

孟宗(?—271),字恭武,三国时吴国江夏人。少年时父亡,母亲年老病重,医生嘱用鲜竹笋做汤。适值严冬,没有鲜笋,孟宗无计可施,独自一人跑到竹林里,扶竹哭泣。少顷,他忽然听到地裂声,只见地上长出数茎嫩笋aIhUaU.cOM。孟宗大喜,采回做汤,母亲喝了后果然病愈。后来他官至司空

后人有诗云:泪滴朔风寒,萧萧竹数竿。须臾冬笋出,天意报平安。

释源

《三国志》裴松之注。《三国志·吴志·孙皓传》:“右大司马丁奉、司空孟仁卒。”裴注:《楚国先贤传》曰:“宗(按:孟仁本名宗,因避孙权之孙皓字元宗之讳,改为孟仁)母嗜笋,冬节将至。时笋尚未生,宗入竹林哀叹,而笋为之出,得以供母,皆以为至孝之所致感。”《说郛》卷五八载《楚国先贤传》与此同。元郭居敬《二十四孝》辑入此事,故称“哭竹生笋”。

原文

[吴]孟宗,字恭武,少丧父。母老病笃,冬月思笋煮羹食。宗无计可得,乃往竹林,抱竹而哭。孝感天地,须臾地裂,出笋数茎,持归作羹奉母。食毕,病愈。

泪滴朔风寒,萧萧竹数竿。

须臾冬笋出,天意报平安。

正文译文

孟宗,三国时期江夏人,年少的时候父亲就早早就去世了,只有年老体衰的母亲和他相依为命。

一日母亲深感不适,经过求医问药,得知用新鲜的竹笋做汤就可以医好母亲。因为正值凛凛

寒冬,根本就没有鲜笋,小孟宗非常希望母亲的身体好起来,可是又无计可施。担心忧愁中,

小孟宗独自一人跑到竹林,扶竹而哭。他的哭声打动了身边的竹子,于是奇迹发生了,只

听呼的一声,地上就瞬间长出了许多的嫩笋。小孟宗看到时心里特别的高兴,他小心的摘取

了竹笋,欢欢喜喜的回到了家里。回到家之后,马上用竹笋为母亲熬好了笋汤。母亲喝了笋

汤之后身体果然大有好转。孟宗后来大有作为,官至司空。

延伸阅读:

“哭竹港”,是因孟宗而得名的,位于孝昌县东20公里处的周巷镇青山村。此地为大别山的尾部。“哭竹港”旁的墩坡遗址,坐落于水支流之一的青山河一块小平原aIhUaU.cOM上。墩坡遗址地处群山环抱之中,山清水秀,是人类赖以生存的繁衍生息之地,也是中国古代二十四孝之一的汉江夏大司马孟宗的故乡。

孟宗,就出生在青山口孟家栗林的一个农民家庭。他少时读书十分用功,每天学习至夜深,且侍奉母亲无微不至。据说,孟母十分善良,非常疼爱儿子。一年冬天,天寒地冻,孟母特地缝制了又厚又大的被褥给儿子送去。人们看到这么大的一床被子,都感到十分奇怪。孟母却深情地说:“我儿子的学友大多很贫寒,拿不出什么好东西来结交朋友,这床大被子正好可以让他们一起盖用,共同御寒,增进他们学友之间的感情。”孟宗在母亲的言行感召下,品学兼优,尊敬老师,与同学们打成一片,做出了许多学习上帮助同学、生活上照顾学友的感人事迹,这些事迹在学堂广为传颂。

爱华网

爱华网