说起中国古人发明,指南针、印刷术、火药、造纸术这四大发明尽人皆知,其实,中国古人的科技发明远不止此。昨天,中国科学院自然史研究所首次向世界公布了一份“中国古代发明创造清单”,这份历时三年编纂的清单,列出天象记录、小孔成像、经脉学说、针灸、潮汐表等88项中国古代发明成果。先来看看都有啥发明——

88项发明全名单

科学发现与创造年 代

1干支商代有干支纪日,汉代以后有干支纪年

2阴阳合历商代后期

3圭表不晚于春秋

4十进位值制与算筹记数法不晚于春秋

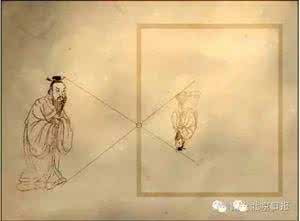

5小孔成像公元前4世纪

6杂种优势利用不晚于东周

7盈不足术不晚于战国

8二十四节气起源于战国,成熟于西汉初期

9经脉学说不晚于公元前3世纪末

10四诊法不晚于公元前3世纪末

11马王堆地图不晚于公元前2世纪

12勾股容圆不晚于西汉

13线性方程组及解法不晚于西汉

14本草学东汉初期

15天象记录汉代已较为系统

16方剂学汉代

17制图六体不晚于公元3世纪

18律管管口校正公元3世纪

19敦煌星图公元8世纪初

20潮汐表始见于公元8世纪后半叶

21中国珠算宋代

22增乘开方法不晚于11世纪初

23垛积术不晚于11世纪末

24天元术不晚于13世纪初

25一次同余方程组解法不晚于1247年

26法医学体系1247年

27四元术不晚于1303年

28十二等程律1584年

29《本草纲目》分类体系1578年

30系统的岩溶地貌考察1613—1639年

技术发明 年代

31水稻栽培距今不少于10000年

32猪的驯化距今约8500年

33含酒精饮料的酿造距今约8000年

34髹漆距今约8000年

35粟的栽培距今不晚于7500-8000年

36琢玉距今7000~8000年

37养蚕距今5000多年

38缫丝距今5000多年

39大豆栽培距今约4000~5000 年

40块范法3800多年前

41竹子栽培3000多年前

42茶树栽培周代

43柑橘栽培不晚于东周

44以生铁为本的钢铁冶炼技术春秋早期至汉代

45分行栽培(垄作法)不晚于春秋时期

46青铜弩机不晚于战国时期

47叠铸法战国时期

48多熟种植战国时期

49针灸不晚于公元前3世纪末

50造纸术不晚于公元前2世纪

51胸带式系驾法西汉时期

52温室栽培不晚于公元前1世纪

53提花机不晚于公元前1世纪

54指南车西汉时期

55水碓不晚于西汉末期

56新莽铜卡尺公元9年

57扇车不晚于公元1世纪

58地动仪公元132年

59翻车(龙骨车)公元2世纪

60水排公元1世纪

61瓷器成熟于东汉时期

62马镫不晚于4世纪初

63雕版印刷术公元7世纪

64转轴舵不晚于公元8世纪

65水密舱壁不晚于唐代

66火药约公元9世纪

67罗盘(指南针)不晚于公元10世纪

68顿钻(井盐深钻汲制技艺)不晚于公元11世纪

69活字印刷术公元11世纪中叶

70水运仪象台建成于1092年

71双作用活塞式风箱不晚于宋代

72大风车不晚于12世纪

73火箭不晚于12世纪

74火铳(管形火器)不晚于公元13世纪

75人痘接种术不晚于公元16世纪

工程成就建造年代

76曾侯乙编钟战国早期

77都江堰公元前256—前251年

78长城始建于战国后期,秦代形成“万里长城”

79灵渠公元前221年—前214年之间

80秦陵铜车马秦代

81安济桥(敞肩式石拱桥)建成于公元606年

82大运河隋代大运河于公元7世纪初贯通;京杭大运河于1293年贯通

83布达拉宫始建于公元7世纪,重修于17世纪中叶

84苏州园林四大名园之沧浪亭始建于公元910年前后

85沧州铁狮公元953年

86应县木塔1056年

87紫禁城建成于1420年

88郑和航海1405—1433年

“四大栽培”堪比“四大发明”

早在文艺复兴时期,意大利数学家卡丹就高度赞誉中国人发明的指南针、印刷术和火药。后来,培根、伏尔泰和马克思等指出这三项发明对世界历史进程的重要影响。19世纪下半叶,来华传教士艾约瑟将造纸术与印刷术、指南针、火药并列为中国的卓越发明。此后,“四大发明”成为了中华文明的标志。其实,中国古人还有很多发明创造并不逊色于“四大发明”。

中国科学院自然史研究所所长张柏春举例称,我们的祖先最先栽培了世界三大饮料作物之一——茶;最重要的粮食作物之一——水稻;最重要的豆类作物——大豆;最重要的水果作物之一——柑橘。“这些作物的栽培技术传向世界,对人类生存和发展的贡献并不逊色于‘四大发明’。”

不仅仅是这“四大栽培”技术,经研究人员持续研究,有88项古人智慧列入“中国古代发明创造清单”。这些发明创造大致分为科学发现与创造、技术发明、工程成就三类。其中,工程成就类主要展现古人创造和综合利用先进技术的非凡能力,集中反映了冶铸、土木、水利、建筑、园林、航海等技术门类的发明创造。

清单选择“突出原创”

据介绍,我国古代科学与技术门类发展并不均衡,因此参比因素更复杂。科研人员选列发明创造清单时重点考虑“突出原创性”“反映古代科技发展的先进水平”和“对世界文明有重要影响”三个因素。

研究人员介绍,在证据充分可信的情况下,可以准确地为方程术、制图六体、提花机、造纸术、瓷器、水运仪象台、双作用活塞式风箱、火铳、都江堰等作出严谨的分类定名。但对有些科学发现与创造、技术发明,需要作适当的概括。例如,中国古代擅长天文测算,积累了大量系统的观测记录,其中的新星和超新星观测记录还为现代科学家研究超新星、射电源、脉冲星、中子星等高能天体作出了重要贡献。因此,“天象记录”被列为重要科学发现与创造,以概括地反映中国古代天文观测的成就。

张柏春介绍,我国古代有的发明创造很可能未曾持续地发展,或实用功能有限,但在一定程度上体现出非凡的智慧和技艺,如秦陵铜车马、指南车和水运仪象台等。铜车马不是实用的车辆,但凝聚着精湛的铜器制造工艺,让人们了解到秦代的车制和系驾方法。指南车则反映了古人设计特殊功能传动机构的才智。水运仪象台集成了计时、天象演示以及天文观测的功能,创制者发明了巧妙的“擒纵机构”,并以成套的绘图表达机械构造,展现出中国人设计复杂机械系统的高超水平。

还有些发明创造在技术的复杂性方面不甚突出,但曾对文明进程产生过不小的影响。例如马镫虽构造简单,却显著提升了骑兵的战斗力。

“小孔成像”入选清单

近年来,我国科技史界努力突破“成就描述”的研究范式,注重探讨知识的创造和传播以及科技与各种社会因素的互动关系。中科院自然史研究所的专家团队此次更是力图以全球史的视野考察中国传统科技,将古代中国与两河流域、古埃及、古希腊罗马、古印度等文明进行比较,从而审慎地判断哪些发明创造是中国人做出的或具有鲜明的中国技术特点。

“‘小孔成像’是一种光学发现,在《墨经》里有记录。我们曾多次跟国外实验物理专家进行求证,他们并没有发现比这个更早的描述。”张柏春说。

纵观古代历史,一些科技知识可能是多地起源的,不过,可能更多较复杂的科技知识是通过传播而被不同文明分享的。比如,中国人通过多种途径向世界贡献了水稻、大豆和茶等作物栽培方法,以及丝织、瓷器、造纸、印刷、火药、指南针等方面的技术,也引种了小麦、棉花、玉米、马铃薯和西红柿等作物。

还有些发明创造属于传播基础上的再次创新,其创新成就依然堪称杰出。众所周知的“丝绸之路”就不仅是中国与世界贸易交流的通道,同时也是科技知识传播和互动的活跃区域,推动人类文明的演进。

宋代发明繁荣

编纂研究中,科研人员发现,中国古代科技创造的出现在时间上并不是均匀分布的。水稻栽培、粟作、琢玉等技术出现在史前,对中华文明的形成产生了至关重要的影响。先秦两汉是相当数量重要科技发明的形成期。盛唐时代的科技创造不甚突出,宋代则拥有辉煌的创造发明。明朝开始,我国传统科技长期陷入缓慢发展阶段,鲜有重大发明创造。

张柏春表示,在唐朝之前我国已经有了水车、水磨。根据唐代一些文献记载,唐代人民为抢占资源,在河道上大量设置水车、水磨,并由此引发纠纷,唐朝政府还为此设置了专门的机构来进行处理。由此可见,唐朝发明创造虽然不多,但对科学技术起到快速推广的作用。宋代文化很发达,不仅是科学、艺术都有很高造诣,甚至有学者曾说“文艺复兴所需要的条件,在宋朝就已具备”。“总的来说,中国古代科学技术中一些很基本的东西在秦汉时期已形成,后来又经历了不断完善和提高,到宋朝时,有些领域水到渠成地达到了比较成熟的水平。”张柏春说。

“木牛流马”证据不足未能入选

“评估某项发明的原创性,要有可靠的考古或文献证据,能证明它是迄今所知世界上最早的,或者属于最早之一且独具特色。”张柏春称,“为慎重起见,我们未推荐那些因史料不足而不易判断其科技内涵或原创性的发明。有些发明创造的科技内涵属于长期难解之谜,例如三国时期的‘木牛流马’。”

研究者表示,这份“中国古代发明创造清单”也不能概括我国古代发明的辉煌成就。仅在机械与仪器方面,就还有犁镜、记里鼓车、磨车、舂车、水转大纺车、秤漏、走马灯,以及技术特色鲜明的砻、赤道浑仪等发明创造未收录其中。

科学发现与创造

经脉学说:

1973年,湖南长沙马王堆发掘的一座西汉文帝时期的墓葬,出土了一批简帛文献。其中一卷帛书,记述了十一条脉的循行路径、病变、诊断及其治疗方面的内容。专家们从文字书写特征分析,推断文字抄写时代不晚于公元前3世纪末。医史学家发现,文字的内容构成了后世中医经脉学说的基本面貌。

中国古人为什么对脉的循行产生了兴趣?他们又是如何建构脉的路径结构的?古代医学家们很早就知道了血脉的存在,但是不清楚它们的形态结构,更不知道血液循环的机制。在战国时代气宇宙论的影响下,他们将心跳、脉搏等,看成是气这种能动的物质带动血液运动的结果。气逆和气滞等都会带来身体的疾病,其治疗就成为对气血的调节。这时人们需要了解为气血流注提供管道的脉的循行路径。没有材料表明古人这些描述源于对身体的解剖。研究人员认为,通过观察体表形态结构和在体表进行触诊、针灸等发现的一些现象,以及阴阳、术数等解释,最终让古代医学家构建出了经脉学说。

潮汐表:

潮汐通常指由于月球和太阳的引力而产生的水位定期涨落的现象。中国古代很早就开始系统编制潮汐表,至唐、宋时期达到鼎盛阶段。唐宋潮汐表的编制时间早于欧洲最早的伦敦桥涨潮表。

公元762年至779年,窦叔蒙完成一部研究海洋潮汐的《海涛志》,又名《海峤志》,这是中国现存最早的潮汐学专著。在书中,他依据潮月同步原则,应用天文历算法,计算了自唐宝应二年(公元763年)冬至,上推79379年的冬至之间的潮汐循环次数。此外,还制作了一种便于查阅的涛时图,此推算图为理论潮汐表。

技术发明

人痘接种术:

天花是一种伴有脓疱疹的烈性传染病,曾在世界范围内肆虐,造成极高的死亡率。人痘接种术首创于中国,是一种预防天花的方法,通过人为的使健康儿童受到一次轻微天花感染,来达到预防的目的。中国的天花记录首次见于公元4世纪医学家葛洪的《肘后备急方》,有学者据此推论天花是公元1世纪传入中国的。

关于人痘接种术发明的具体时间,在历史文献中有唐代、宋代、明代等几种说法,学术界还存在争议。但比较确定的是,该方法的运用不晚于16世纪。人痘接种术发明之初,一直在民间秘传,直到清朝康熙年间,获得官方推广而愈发流行。历史上记载的人痘接种方法大致有四种,即痘衣法、痘浆法、旱苗法和水苗法。

痘衣法,是给被接种者穿上天花患者的内衣,该法较原始,有危险性,后较少被采用;痘浆法,是用天花患者的痘浆浸染棉花,塞进被接种者的鼻孔,后因其危险性大,对患者有损而被杜绝;旱苗法,是把天花患者脱落的痘痂研磨成粉末,通过细管吹入被接种者的鼻孔,但粉末量不易控制,难于掌握;水苗法,是将痘痂研细调水,沾染在棉花上,塞入被接种者鼻孔,六个时辰后取出,此法相对安全可靠,使用最多。

胸带式系驾法:

系驾法是指通过一套专设装置(即挽具),来利用一匹或几匹牲畜形成牵引系统的方法。挽具本身有许多部件,一套合理的挽具结构应当充分利用所有牲畜的力量,并使它们工作协调,以更有效率地驱动车辆或机械装置。中国古代胸带式系驾法的出现时间早于世界其他地区,并对社会发展产生重要的积极影响。

工程成就

安济桥:

安济桥位于河北省赵县,跨于洨河之上,又称“赵州桥”“大石桥”等,是现存世界上最古老的造型成熟的敞肩式石拱桥。该桥由李春设计建造,始建于隋文帝开皇十五年(595年),建成于隋炀帝大业二年(606年)。

安济桥之基础的特点为低拱脚、浅基础、短桥台,充分利用了基底的承载力,避免了显著的沉陷,这在主要依赖设计者经验的古代,尤为不易。这些措施使得安济桥在1000多年中经历多次洪水、战乱及地震损害后,仍能作为整体屹立不倒。

都江堰:

都江堰始建于秦昭王末年(公元前256—前251年),位于今四川省都江堰市西的岷江干流上,是世界上现存历史最久远的无坝引水工程。

都江堰最早由秦国蜀郡太守李冰主持兴建,经历代不断改造与完善,沿用至今。渠首枢纽包括鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口三项主要工程,分别起到分水、泄洪排沙和引水作用。都江堰将岷江水引入成都平原腹地,打开了成都平原与长江的通道,并在战国以后逐渐演变成以灌溉为主的水利工程。

爱华网

爱华网