用手机一扫,便知道商品的“出身”,对于消费者来说,这是建立信任的一个途径。在包头,有越来越多的企业开始打“追溯牌”,二维码成为产品包装的一部分。

然而,在市农牧局总农艺师白光哲看来,大多数“追溯”标签扫出来的信息只是产地、加工工序等,还不能算真正的可追溯。

白光哲从去年便开始参加包头的农畜产品追溯体系建设,他深知食品“追溯”工作叫起来响,做起来难。

2014年,包头开始开展农畜产品质量安全追溯体系建设,一年多时间,包头农畜产品追溯体系建设取得了哪些成效?何时才能真正实现农畜产品“全程可追溯”?记者对此进行了采访。

项目上马

2013年11月,包头市被商务部、财政部确定为全国肉类蔬菜流通追溯体系建设第四批试点城市之一,成为内蒙古自治区第二家试点城市,并获得扶持资金2900万元。2014年,内蒙古自治区农畜产品质量安全监管追溯信息平台和包头市农畜产品质量安全追溯信息平台同时上线,包头成为全区首家盟市级平台。

记者在采访中发现,现阶段,包头只搭建起了农牧局的农畜产品追溯体系和商务局的肉菜流通追溯体系。食药局负责建立的流通领域的食品安全可追溯体系还在筹划中。

市农牧局局长陈华介绍:“通过一年多的建设,包头的农畜产品可追溯体系已建成市、旗、追溯试点(企业)三级农产品质量安全追溯信息平台、质量安全追溯数据库。”市农牧局公布的《2014年已建成追溯试点名单》显示:现在已经有50个追溯试点投入运营,涉及蔬菜(含食用菌)、马铃薯、粮油、肉羊、生猪、禽蛋、水产品等种养殖企业和屠宰加工业。凡是追溯试点的产品,消费者都可通过扫描二维码获得产品生产过程全部信息。陈华还向记者透露,2015年,包头开展了100个追溯试点建设,目标是实现规模以上生产企业质量安全追溯全覆盖。

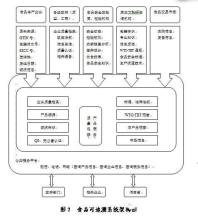

市商务局副调研员巩旭告诉记者:“市商务局投资建设的肉类蔬菜流通体系,此项目建设的主要内容包括包头市肉菜追溯城市管理平台建设、指挥中心建设和肉菜批发市场、屠宰场、农贸市场、大型超市、团体采购单位、产销对接企业及肉菜直营店等七个子系统建设。建设的节点范围计划共184个,其中包括3个批发市场、18个屠宰场、16个农贸市场、10个大中型超市(58个门店)、20个团队采购单位、5个产销对接单位及63个直营店。目前项目完成了设计方案,正在筹划肉菜流通追溯体系建设系统集成公开招标采购工作。”

现实困境

体系链条不完整,追到源头难

在各级政府的推动下,很多企业开始了追溯体系的建设。昆区等7个旗县区建成检测室,配备综合速测仪器等设备。固阳县、达茂旗成立了专门的监管机构。也有一些企业以“可追溯”标榜品质,开始在产品包装上贴可供手机扫描的二维码。

但大多数情况下,消费者查询到的信息无法满足需要。比如肉类、蔬菜,往往只有部分纳入追溯试点的产品能查询,种类覆盖不全,绝大多数食品安全无法追溯。查询后只能看到养殖、种植过程信息而看不到交易环节信息。目前,农产品进批发市场后的信息还无法追溯。“不是我们不想追溯,这一块工作不在我们这里。” 白光哲说。

包头市政协科教文卫体委员会曾围绕“建设农畜产品可追溯体系,打造绿色农畜产品品牌”进行了两个多月的调研。调研后形成的专题协商报告上指出:“现阶段包头只有农牧局的农畜产品追溯体系和商务局的肉菜流通追溯体系,并且两家的追溯体系各自为阵,没有整合、形不成合力;食药局正在筹划建立流通领域的食品安全可追溯体系,但是与农牧局的追溯平台没有实现有效对接,导致从田间地头到餐桌完整追溯链条没有形成。”

爱华网

爱华网