柴静写顾准:非如此不可?非如此不可。令人悲痛落泪的文字,那个年代,有太多的苦难……

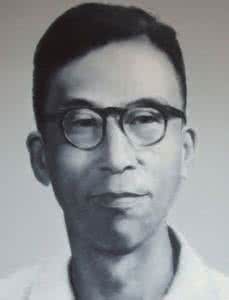

三十五年前,十二月三日,零时过后不久,顾准在风雪夜去世。写这篇文章,了解他,纪念他,感谢他。(此文写于2009年12月3日)

一

1952年,37岁的顾准被撤去上海市财政局长职务。

关于这次撤职,没有档案材料,只有一份当年2月29日新华社电讯稿的几句话“顾准一贯存在严重的个人英雄主义,自以为是,目无组织……屡经教育,毫无改进,决定予以撤职处分”。

人人穿黄布军装的年代,一个穿背带裤,玳瑁眼镜,在跟弟弟的通信中常常用“睥睨”二字的人,得到这个评语不奇怪。

他不是出身望族,12岁在上海会计师事务所当学徒养活一大家子人,十五岁已经写出中国会计业的最早教材之一,大家都承认,“整个大华东地区找不出他这样有才干的人”。

但是这个人“不服用”。

中财部曾有意调他,但他坚持留在上海“一入阁只是盆景,长不成乔木了”。不光不去,他还不同意上级“民主评议”的运动式征税的方法,认为应该按法律规定的税率来征,不光不同意,还连续写文章来论证谁对谁错。

他被撤后曾有人为他申辩,一位领导说“顾准不听话,不给他饭吃”。

撤职当天,他一句话不说在办公室坐了一个晚上,他的秘书陪着他坐了整整一个通宵,没有暖气,脚都冻痛了……天亮之后,他“使劲推开了门,走了出去”。

一个人在盛年时由狂热汲于严寒,是什么心情?

有相似际遇的李慎之写过“我觉得我的精神暂时是破裂了。举一个例子,我现在绝对不能听我所深爱的音乐,因为它会引起我无可忍受的混乱的反应,我觉得,贝多芬的慷慨悲歌,莫扎特的无邪的遐思,现在对我都是不相干的。一个人在能够喜悦或者能够悲哀以前,首先必须自以为是正直的,是诚实的,然而我却不能”。

撤职没有具体原因,顾准连检查都不知道该怎么写,他想写民主评议的事,被人叮嘱“不要写这个”,他连批判他的会议都没权参加,市委简报上的顾准检查,是由他的继任代写的。

不听话,不服用的结果,是被剥夺参与这个世界的权利。

那段时间里他“别无一事……夜不能成寐,卧听马路上车声杂沓,渐渐沉寂,到又有少数人声的车辆开动的声音时,也就是天色欲晓了”。

但他没有李慎之式的自我怀疑,当然有激愤和悲挫,但从他的日记来看,从来没有过灵魂深处的破裂,他的独立性保持终身。

他只是要求复查撤职事,被驳回,答复是六个字“此事已经解决”。

二

朱学勤曾经提过一个问题“那个年代的知识分子并不缺少道义激情,也不缺少思想勇气,却没有一个人像顾准走得那样远,挖得那样深,何以如此?”

顾准并非天才,他的思想是一步一步形成的,你几乎可以看到他一根一根把脑袋里的桩子拔掉的过程,这也是他的可贵——因为这意味着这种路径其实人人可为。

刚离开高位的时候,他的思想还比较正统,很典型的在体制中成长起来的人,认为自己命运的原因只不过是“遭人陷害”,没想过要做更深的反思,只是回头看自己身居高位时的傲慢之感,觉得好笑,说那时只是“小职员哲学”——徒有一点囫囵吞枣的报章杂志的学识,却“才子式的乱闯乱撞,碰到对的,就干一阵,碰不对了,就倒一次霉,思想的细密化,过去实在不够”。

这好象也是赋闲的人常见的反思,并无特出之处。

一月之后,他找了几本初等几何,代数,微积分……开始学习数学,觉得在阶级斗争和政治动向之外别有天地,他试图沉浸在与人世无关的理性里,一直到1955年进中央党校为止,全部业余时间都用在数学上。

他受过西方经济学的训练,很容易上手,为数理中的逻辑感到狂喜,以至于沉醉其中,深夜受寒,得了急性肺炎。

不过他很快跨越对三角尺和圆规的单纯迷恋,他说“逻辑只是工具,研究经济一定要研究历史”。

他开始研究西方史和中国史,英文是他的另一大重要工具,他依靠这个大步跳出了当时扎在知识分子头脑中的篱笆,正好又赶上中央党校在学术上的黄金时期,书尽管有限,但他已经可以直接阅读到凯恩斯和斯密的原作,自己动手改译资本论。

朱学勤说,后来那一代知识分子未能达到顾准的成就,是因为“知识大限以及逻辑乏力拖住了他们的脚步”。

知识让人求实,逻辑让人求是。

但是,我一直有一个疑问,那是一个会把人席卷而去的时代,他怎么能在风暴中趴在地上紧紧扣住这两颗石子,而不被吹走,甚至连气息都不沾染?顾准后来说过,这一年的生活让他养成‘读史’的习惯。这种习惯的好处就是“样样东西都要自己学着去判断”。

习惯一旦生成,就会自动带着人去往未知之地。

三

当一个人知道自己什么都干不了,也不存什么经世致用的念头时,功利也就自然消失,他只是以“不顾死活”的方式读书,作笔记,下蛮力,用笨功夫,来解开思想上的迷惑。

1956年4月,他开始思考凯恩斯为资本主义开出的药方是否会失效?

“我作过一个摘记,认为不会。”他说,“可是,(苏共)二十次大会的报告不是这样说法。这是说,我与他们(美国资产阶级经济学家)是一致的了……”

他被自己的想法吓了一跳,喃喃自语“这糟糕不糟糕?”

但他无论如何在逻辑上不可能认同计划经济体制“目前这一套规律,是独断的,缺乏继承性的,没有逻辑上的严整性的”,他谴责斯大林“以道德规范式的规律吹嘘、粉饰太平的理论来描写社会主义经济……这个理论体系,看来是注定要垮台的”。

几天之后,在中央党校的研讨会上,他忍不住想把这想法拿出来说说,跟别人讨论一下价值规律的作用,这个时候,中国的计划经济刚刚全面推行4年。

“这个题目,不必讨论了吧。”学员说。

他只好收起来了。

他已经看到了那条醒目的红线,他在日记里规劝自己“可是不能继续弄了,再弄要出毛病的”,也有颓唐之感,“过过家庭生活,满足于几间房子,积几个钱买个收音机,老来准备结庵黄山拉倒了吧”。

张爱玲看曹雪芹增删十年的纪录时感叹“看到了天才的横剖面”,我看顾准那两年日记时也有这样的感受。

从这横剖面中可以看出,人的心灵和头脑并非天赋,它们是一步步变得强壮的。

7月3日,他终于情不自禁,又是痛痛快快地向“出毛病”的方向走去了,“那篇文章已经写起了,历史上,冷眼旁观这一切,只当是在读史,看中国向何处去”。

他并非刻意宁为玉碎,当初在劳动队时,他在日记里也写到过为了少受折磨,“卑躬屈节,笑靥迎人已达极度,困苦嫌恶之感,痛烈之至”,但他始终有自己的底线,“文革”初期,在河南明城,外调人员要他写材料说明某人过去和国民党有瓜葛。顾准说,从来不知道这件事。对方当即打了他一个耳光。他干脆把脸送过去。对方一连打了十几个耳光之后,终于打不下去了。

与他一起下放的吴敬琏说“我也还清楚地记得在一次无端指摘他“偷奸耍猾”的“地头批判会”上,他冒着雨点般袭来的拳头高昂头颅喊着“我就是不服”时的神态”。

他可以接受自己是牛鬼蛇神和反革命,他从改造地回到家的,死况,遗言,一概不知”。

汪壁是因为被揭发在5年前曾经帮助“反革命分子销毁资料”而自杀的,她把他的所有手稿用水浸湿,揉烂,再放到马桶里用水冲下去,资料太多了,以至于全楼的下水道都发生了堵塞。这样的事情,在解放前的革命年代里,她也为他作过。

他唯一得到的悲悯,是他可能终生都不知道,汪璧是喝消毒用的来苏水自杀的,死状极惨。

她的遗书只有一句话“帮助反革命分子销毁材料罪该万死”。

她对孩子都没有留下遗言,儿子说,她离婚是为了我们孩子,内心非常痛苦,在提出离婚之前,已经有自杀的念头。

只有顾准明白“她已经实在支持不住了……”

他写知道死讯后“我就去打饭来吃,吃了几口饭,悲从中来,脸伏在饭盆上失声大号”,然后他写“但我还是抑制住,努力要把饭吃完,我要活下去……”

在那之后的日记里,他再也没有往年的汪洋恣肆,几乎看不到任何个人化的议论和描述,仅有三次从梦里“痛哭而醒”的纪录,都是关于妻子的回忆“此生所有欢乐场面,都是她给的”。

据骆耕漠回忆:“那时,顾准手头拮据,却买了一盏有两个绿玻璃灯罩的双头台灯。江明问他,为什么买两个头的灯?他只是沉默,不回答。后来我们才知道,他是为了纪念死去多年的汪璧,仿佛妻子仍旧坐在他的对面。”

他后来看《茵梦湖》,写一个人失去自己所爱的女人,孤独终老,他泪流满面地看完,还书的时候说“哀而不怨,哀而不怨”。

吴敬琏说“就是他生命的最后一天。他还跟我说了一句,他说他一辈子只爱过一个人。”

在他身上,我才理解了胡适说过的话“爱情的代价是痛苦,爱情的唯一办法是忍受痛苦——这话也适用于爱国与学理”。

顾临终前,签了认罪书,他哭了,他说这对他是奇耻大辱,但也许能改善孩子们的处境。

但那还是1974年,他的孩子拒绝在他临终前来看他,“在对的事业的热爱和对顾准的憎恨之间,是没有什么一般的父子关系可言的”。

12月3日凌晨,大风雪,他去世了,“我已经原谅了你们,希望你们也原谅我”这是他最后一句留给孩子的话。

八

顾准的孤独不同于因为境遇导致的落寞——落寞里还可以充满幻觉或者憧憬。他的孤独,是一个认识到绝境之后,又心甘情愿地停留在这个绝境当中的选择。

他曾经是最具备理想主义气质的人,等他一旦认为到理想主义变成专制主义的根源之后,几乎是在头脑中把自己杀死了一次。

那是血肉模糊的厮杀,一个人对过去信仰过的东西不再有敬畏之情,要经历极大的思想危机,从“诗意的理想主义”到“转到冷静的分析”时,十分痛苦,他说自己象托尔斯泰笔下的列文那样“为我的无信仰而无所凭依”。

但是他克服了。

这个克服不是靠简单的仇恨和破灭。是靠认识,推导,批判。真正的批判,批判自己曾真诚信仰,并奉献了全部生活的东西。

同时批判并不意味着“独断,骂倒,抹杀”,而是重估一切价值,“能够继承和吸收一切良好的东西,能够雄辩地批判一切不正确的东西”。

他就象朱学勤说的,“黑暗如磐,一灯如豆,在思想的隧道中单兵掘进”。

他曾一再批评中国人正因为没有笨劲,懒得穷根究底,所以,“中国有天才,而没有科学上系统的步步前进,不停滞、不倒退的前进。中国人善于综合,都是根据不足的综合。”他没有著书立说的机会,只能在和弟弟的通信中,用“热恋般的热情”写下厚厚的笔记,用他说的“穷根究底的笨拙憨态”,写下《希腊城邦制度》《从理想主义到经验主义》,用吴敬琏的话说,他对一切的研究其实都指向“娜拉走后怎么办?”——无产阶级的革命之后,政治和经济向何处去?

此时,文革尚未结束,他已经风烛残年,病入膏肓,他自己也知道,没有人会去听一个老人的喃喃自语,但他写道“学术自由和思想自由是民主的基础,而不是依赖于民主才能存在的东西,因为,说到底,民主不过是方法,根本的前提是进步,唯有看到权威主义会扼杀进步,权威主义是与科学精神水火不相容的,民主才是必须采用的方法。唯有科学精神才足以保证人类的进步,也唯有科学精神才足以打破权威主义和权威主义下面恩赐的民主”。

靠直觉也可以批评,但是,顾准式的批判,是把包裹着理想外衣的绝对真理,从底部撬动的力量,这是铲除它的合法性的最强的力量。

这就是顾准的力量,穷尽事理的逻辑的力量。

像贝多芬的四重奏里反复回旋的“非如此不可?非如此不可!”

九

他在三里河的中科院大楼里工作过,我才知道他离我住的地方这么近,不过现在那里看门的人根本不知道顾准是谁,住过哪间房子了。

他的骨灰有一半就撒在我家附近的河里,因为暮年时,他常常在这条河边上漫步,他那时仍然穿着背带裤,一直戴着一顶从旧帽子上拆下来的白布衬里,没人知道为什么,也没人问过,我猜他也许是为妻子服丧。

不知道在这条河的边上,他的头脑暂时歇息,暮色四合中,一个人走回去的时候,是怎么样的无望和悲怆?

很多次从电脑前直起身,看到窗外那条河的方向,我都想起顾准——如果他有一个还算平静的时代,有一张书桌,他将能创造出什么?

知道了他的存在,人就没有权力狂妄,也没有权力虚无。他早就说过,历史让人不可能发牢骚。

但知道了他的存在,就象王元化说的,你也再不可能平静,“许多问题一经作者提出,你就再也无法摆脱掉。它们促使你思考,促使你去反省并检验由于习惯惰性一直扎根在你头脑深处的既定看法”。

我受益于他最深的,是他对人类永恒进步的信仰,去世前,他留给吴敬琏的话是“待机守时”——“总有一天要发生变化,发生变化时要拿得出东西”。

改革开放后,当吴敬琏成为中国市场经济改革的先驱后,他说“顾准改变了我的全部人生”。

在顾去世十年后,他的儿女们有机会看到了由他的日记和通信整理成的书稿。

“人生只有一个父亲,我们对这样一个父亲做了些什么呢?”顾准的大女儿写道“为什么我们都有强烈的爱国心,都愿意献身于比个人家庭大得多的目标而长期视为殊途?……问题的关键在于,我们所接受和奉行的一套准则,为什么容不进新鲜的,可能是更为科学的内容?究竟哪一部分需要审查,更新,以避免以后对亲人以至社会再做蠢事?”

我们也是顾准的后代,能够正视这些问题,才能无愧于顾准,才能说几十年来,时代的确是在进步的,两岸猿声空啼而已。

顾准反对将任何人神化,他的思想也并非完美,但是将来的时代评价一个人,不会简单地基于得失功过。

遇罗克说过“所谓的不朽,就是在后代的心中引起共鸣”。

顾准简介

顾准(1915.7.1—1974.12.3),上海人,字哲云。中国当代学者、思想家、经济学家、会计学家、历史学家。中国最早提出社会主义市场经济理论的第一人。文集有《顾准文集》、《顾准日记》、《顾准自述》等。

爱华网

爱华网