黄庭坚简介

小时候的黄庭坚就可以出口成章,按照我们现代的说法他应该是个神通,接下来为大家详细介绍黄庭坚简介。

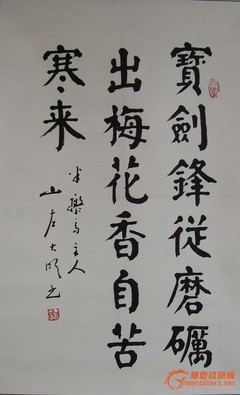

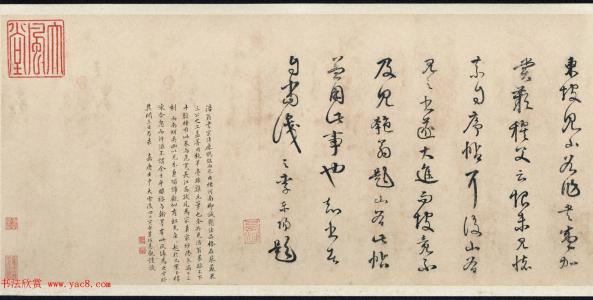

黄庭坚的书法

黄庭坚,出生于1045年,匆匆走过了六十个年头,最后抑郁而卒。他是一个著名的诗人和书法家,号山谷道人。他是诗词与苏轼齐名,他的书法与秦观齐名。他是北宋时期的人,但是这个朝代并没有带给他多少的幸运。他是带着遗憾而去的,但是他给我们后人留下许多宝贵的墨迹和文献,这些都是我们学之不尽的智慧源泉。

他自幼聪明过人,七岁便能作诗,而且过问他的学问,没有他不知道的。他自幼知道的学问可能是我们这些普通人读几十年寒窗才能达到的水平。我很少看到他有很高兴的诗词留下,这可能跟他的经历有关。他早年丧父,从小就在外婆家长大。成年后考中进士后,以非常优异的成绩担任国子监教授,那个时候他才22岁。他担任知县时的为官作风独树一帜,深得百姓喜欢,可却招人别的官员不开心。四十岁的时候,他因为才华出众升为佐郎。后来因为直言不讳而被贬官,他的仕途似乎在这个时候就已经走到尽头,之后的他被一贬再贬。58岁时还以幸灾谤国的罪名处置,60岁罪名还没有解除的他就客死异乡了。

看了黄庭坚简介,他的一生是坎坷的,这是时代的悲剧,但是他留给我们的文化财富会被我们永远记住。再则是他的为官的态度更值得后人去思索,为什么好官反而会受贬?

黄庭坚后人

根据记载,湖南宁乡箭楼的黄姓,是在整个湖南黄姓中比较特殊的一支。据说,他们是北宋时期著名的文学家和诗人黄庭坚的后代,他们从黄庭坚的老家江西迁来,在湖南定居。而在湖南宁乡开基定居的,就是黄庭坚第十四代子孙黄大峻。

黄庭坚画像

黄大峻,是明朝朱元璋洪武年间的员外郎。在明朝刚刚建立不久,黄大峻便带着他的儿子黄觉远等人,从江西迁到湖南。一开始,他们居住在湖南宁乡城东门外。此后,他们便在这里定居下来。

黄庭坚第十五代子孙黄光滨,就是跟随着黄大峻一起从江西迁到湖南的觉远。在他的那一代,又把家迁到了南湾。而他们世代居住的地方,就形成了如今的宁乡箭楼。之后,黄氏一家在这里繁衍生息,从此以后的六百多年,一直是当地的望族。他们有了一个响亮的名字,叫做箭楼黄氏。

黄觉远生有三个儿子,由长子黄宗翱继承。黄宗翱生两个儿子,都成了明代永乐皇帝时期襄王殿下的赞礼生。到了明代成化年间,黄氏后裔黄福星,任安徽寿州刺史。之后,黄氏一门的后人里,虽没有出过什么大名人,也其后人也陆续担任过例如布政司、太学生、州判等官职。

到了近代,黄氏家族有出现了一位名人,名叫黄恩兆,是中国的有色金属科学家。如今,黄氏宗族已经传到了黄庭坚的第三十七代,他们的家谱,由“端”字辈的后人黄琳保管。

黄庭坚号

黄庭坚,生于1045年,卒于1105年,是北宋时期著名的大文学家,书法艺术家,诗人,词人,字鲁直。黄庭坚号山谷道人,生卒年间1045年-1105年,是和苏轼齐名的大文学家,被世人并称为“苏黄”,书法方面,他则与苏轼、米芾、蔡襄并称为“宋四家”,传世的诗词,书法作品有很多,而且黄庭坚是一个好官的文人 ,他任过的官有叶县尉,国子监教授,校书郎,著作佐郎,秘书丞,涪州别驾等,但是官运不济,数次被贬,命运坎坷。

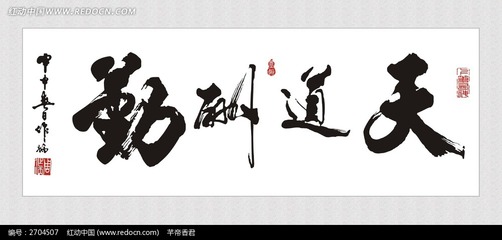

黄庭坚书法

在宋代诗人中,黄庭坚不仅官当得比较多,而且名号也显得特别多,黄庭坚号,除了众人皆知的山谷道人,涪翁等,还有一些不被大众熟知的绳权,黄九等,可以想像这些别号都寓意很多内涵,大多是和当时的现实情景相符,可以纵观黄庭坚的生平经历,遭受诸多磨难,年老时无以为用,郁郁不得其志,时有悲愤难抒,这时就用字号晦其名,假言托喻,即而放浪形骸,实现另一种可以掌控的自由自在,黄庭坚不仅号多,而且他的字,自号,别号,谥号一样很多,常见的不常见,因时因地不同,使用的名号也不同,可见他的生活经历是有多曲折跌宕,这也能从侧面反映黄庭坚的个性风格,洒脱不羁,却又想追求一番事业,顶天立地,自强不息,屡遭贬斥,依旧不屈不挠。他最出名的自号是山谷道人,还用此号出过著作《山谷词》,可见黄庭坚还是一个骨子里的文人,爱好山水,这样的文人对官场还是不太适应的。

黄庭坚的故事

据说在黄庭坚中了进士之后,被朝廷任命到安徽黄州当知州。有一天中午,他一个人坐在府衙内,不知不觉就睡着了。梦中,他发现自己来到了一处山村里,山村的其中一间屋子前,放着一个香案,一个老婆婆跪在香案前不停地祷告。她的嘴里念念有词,黄庭坚听在耳中似曾相识,但却又一下子记不起来。这时,他忽然感觉自己肚子有些饿了,看到香案上放着一碗芹菜面,于是便不假思索,端起那碗一口气就把它吃完了。

黄庭坚画像

吃完后,黄庭坚又回到府衙,这个时候,正好有人进来,黄庭坚被惊醒,才发现自己原来是一场梦。第二天,他又在府衙内午睡,奇怪的是,做了和昨天一模一样的梦。

醒来的时候,黄庭坚觉得很不可思议,在好奇心的驱使下,他就顺着梦中依稀记得的道路,找到了那个小山村。更奇怪的是,那座小山村竟和他梦里的景色一样。很快,他又找到了那个曾在他梦里出现过的,一直在祈祷不停的老婆婆。

黄庭坚上前询问。那老婆婆说,她这是在祭祀她的女儿。而今天,恰好是她女儿二十六年的忌辰。每天她祭祀的时候,总会在香案上放一碗芹菜面,那是因为她的女儿十分喜欢吃芹菜面。

黄庭坚一听不禁吓了一吓,自己今天的年龄正好二十六岁。于是他让那个老婆婆带路,走进她女儿的闺房查看。他看到屋里有一个很大的箱子,就问那个老婆婆说,这个箱子里面放了上面。老婆婆告诉他,那里藏着他女儿生前的书,但是却又找不到钥匙,所以一直没有被打开过。

黄庭坚鬼使神差的,一下子就找到了钥匙,打开箱子。而最令他惊奇的是,他每次应试的文章,一字不差地全在里面。他很快明白过来,原来,这个老婆婆的女儿,竟然是自己的前世。于是,他就把这个老婆婆接到府里,好好地供养了起来。

黄庭坚茶词

黄庭坚茶词,别名《品令·茶词》,是在黄庭坚喝茶的时候,忽然诗意大发而作的一首咏茶词。

黄庭坚《茶词》的词意图

在作者生活的年代,进贡给皇帝的茶叶一般都先制成饼状,然后用蜡把它封起来,最后再盖上龙凤的图案,所以后人称之为龙凤团茶。当时,皇帝偶尔也会赐一些这样的茶叶给他喜爱的大臣,所以龙凤团茶流落在民间的,是少之又少。所以作者在一开篇提到的“龙凤团团饼”,指的就是这种茶叶。

在唐宋一代,人们喝茶非常讲究,都必须先把茶饼碾成粉末状,才能下水浸泡。第二句作者写道“恨分破”指的就是把茶饼碾成粉末的典故。

之后几句,写的都是加工、煮茶的情形。作者对这种煮茶的方式十分喜爱,从最后一句“早减了几分酒病”就可以看出。古人都爱喝酒,尤其是文人雅士,他们认为饮酒可以增加灵感。就像杜甫题李白那样“李白斗酒诗百篇”。在此处,作者把茶又提高了一个境界,他认为饮茶可以戒酒瘾。

词的下阙以“味浓香永”来承前启后,紧接着作者营造出了一个意境,他把茶的醇香来比作故人的情谊,恰如故人一般,情深意切。特别是当他面对茶的时候,就像他面对老朋友一样,虽然嘴上不说,但心里却是无比愉快的。

这首茶词,出奇制胜的地方在于,作者把当时人饮茶,心里愉快,却又不知如何表达的快感用文字表述了出来,而且表现地十分生动,让人如作者一样如饮甘醇一样心生愉悦。

黄庭坚诗碑

在全国范围内,西安碑林是中国著名的碑石收藏基地,那里收藏着中国最丰富的碑林石刻,和兰亭一样,是中国书法爱好者最向往的书法圣地。西安碑林始建于北宋时期,现存一千余块碑石。如今,把他们分列在七个展厅之内。而黄庭坚的诗碑,被放置在碑林的第四展厅内。

黄庭坚画像

黄庭坚诗碑由一首一百一十二字的七律诗组成,诗文的主题是怀古,是作者凭吊汉城遗址时所著。该碑文有清代咸丰年间的石刻家倪人垌重刻,并题写序文,并由仇和刻石。该碑文成作于陕西境内。民国时期,陕西省府主席宋哲元将军,将这块诗碑转移到他当时新建的新城小碑林之内收藏。解放前,约1948年,再次将这块诗碑转移到陕西西安的碑林博物馆内,至今未再移动过。

诗碑的作者黄庭坚,是北宋时期著名的文学家、诗人和书法家。他的诗歌极富有个人特色,于当时的大文豪苏轼齐名,后世人称之为“苏黄”。并和米芾、蔡襄并称为“宋四家”。而他的书法自成一派,极具灵感,尤其是行书,对当时和后世都有一定的影响和意义。

现在西安碑林内珍藏的是黄庭坚诗碑的拓本,高0.6米,长约有5米多,全文经过后世装裱,极其精美。全碑竖列有五十八行,共计十六句,加上书名,总共有一百一十五个字。在诗碑的末尾,有“黄氏定坚”和“奉华堂印”两枚印章。

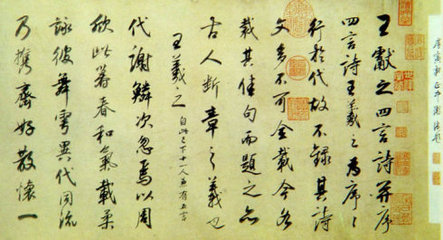

黄庭坚花气熏人帖

《花气熏人帖》是宋代著名的文学家、书法家黄庭坚的小品之作,全帖的主要内容是由一首二十八字的小诗构成。作品长43.2厘米,宽30.7厘米,被收录于《宋四家墨宝册》的第九幅。作品上有“缉熙殿宝”的印章,曾被收藏于南宋的内府之中。也有清代朝鲜著名的大收藏家安仪周的印鉴,所以据推论,该作品应到过朝鲜。此作品原属于北京故宫旧藏,目前,收藏在台北故宫博物馆中。

《花气熏人》原作

《花气熏人帖》的诗作内容:花气薰人欲破禅,心情其实过中年。春来诗思何所似,八节滩头上水船。

基本意思是:花香向人袭来,影响了打禅的人的定力,想想自己的年纪已经到了中年,却怎么还会被花香影响呢。春天到了,忽然又产生了要作诗的念头,可是,现在想要写诗,却像逆水行舟一样艰难啊。

黄庭坚,和张耒、晁补之、秦观,被后世共称为“苏门四学士”,是宋代著名的大文豪苏轼的弟子。他擅长写诗,当时和苏轼齐名,却又长于书法,曾受到多种门派的影响,书法自成一家。

《花气熏人帖》的书法,作者结合他平时严谨的锋线和其草书的婉转灵动,自在而随意地书写而成,书法线条颇具生动感,黄庭坚在作品中表达出自己难以作诗,所以告诉了他在扬州的好友,可见诗作并非黄庭坚所写,而是他的好友王诜。黄庭坚用他特有的书法笔力,写成这幅小品,实属难得的上乘之作。

虞美人黄庭坚

虞美人黄庭坚所作的是《虞美人·宜州见梅作》,此词是黄庭坚被罢贬流放所写,结合黄庭坚的一生仕途生平来通读词作,可以更得其境。

黄庭坚《虞美人》词

黄庭坚,生于公元1045年,卒于公元1105年,字鲁直,号山谷道人,是北宋时期著名的书法家,诗人,词人,也是一个政治家,进士出身,历任叶县尉,国子监教授,校书郎,涪州别驾等文职,在北宋当时,他的艺术成就和苏轼齐名,世人称之为“苏黄”,纵观他的一生,黄庭坚几乎做过了中国古代一个文人可以做的全部官职,但是不幸的是,一生经历数次党争,起起落落,屡遭贬斥,最后生命的尽头,也是死在宜州贬所,说他命运多舛也是名符其实了。

而这首《虞美人·宜州见梅作》就是他晚年所作,诗云“天涯也有江南信,梅破知春近。夜阑风细得香迟,不道晓来开遍向南枝。玉台弄粉花应妒,飘到眉心住。平生个里愿怀深,去国十年老尽少年心”通篇能感受到一股哀怨悲愤的气息,诗人首先以咏梅道出心境,通过天涯和江南的对比差异,突出诗人孤寂心情,而现实的垂老与少年时的雄心壮志未酬更承托出,诗人内心的抑郁不平和愤懑情绪。这首虞美人,全词由景入手,婉转道来,一句一句的读下去,可以想像出一个老人在晚年独自赏梅,生平十年郁郁不得志的悲伤画面,道尽多少心酸,令人动容不已。

黄庭坚纪念馆

黄庭坚纪念馆有大量的书法和诗词,这些都是黄庭坚的真迹。黄庭坚纪念馆也是后人为了纪念黄庭坚这为文学天才而建造的,接下来将为大家详细介绍黄庭坚纪念馆。

黄庭坚纪念馆

黄庭坚纪念馆是为黄庭坚而建立的,黄庭坚纪念馆建立的意义在于黄庭坚作出的独特贡献。他开创了江西诗派,他的书法造诣是宋四家之一。南山崖是黄庭坚纪念馆的落脚处,可谓是山名高雅,山中的纪念馆中的文艺作品更高雅,给人一种绝佳地理位置之感。

此馆的原本是文物陈列馆,在1984年筹建改为黄庭坚纪念馆,经过一年的装修重建后开张。选择南山崖作为纪念馆是因为该处曾是这位诗人读书、休息和游玩处,这个地方留有黄庭坚无数的墨迹。崖壁上、地上等凡是可以书写的地方都留有他碑刻,数量多达上百处,而这些碑刻早在新中国成立不久就被列为珍藏。

馆中珍藏的墨宝数量之多,令人叹为观止。南山崖上建有许多当地风格的建筑,山谷祠便是其中一座。祠中屹立着黄庭坚的石像,石像的姿态像是在构思文学创作,又像是在俯瞰大地和担忧人间疾苦。黄庭坚纪念馆的基本陈列为他的书法碑刻、生平事迹和当地的历史文物。

黄庭坚纪念馆之所以出名,是因为黄庭坚的诗文和书法堪称绝妙,后世子孙鲜有人超越,这些都是我们膜拜的对象。他是北宋著名的诗人,诗与苏轼齐名、词与秦观齐名。同时,为官期间也写了不少体恤民情的诗,其中戒石铭的影响非常大。

爱华网

爱华网