在太极拳的历史上张三丰太极拳论、和李道子的密授歌,被历代太极拳家奉为经典。这两个经典文章,把太极拳论证的淋漓尽致,言简意赅,将太极拳的松柔空灵近乎于道的至高境界呈现在大家面前。可是这些太极拳论虽有纲举目张之功,却只是理论,不能直接用于实际操拳演手。其后一代太极宗师杨澄浦先生又对太极拳的运动规律做了重要总结称为太极十要,成为后人学习杨式太极拳和其他太极拳的最重要的口诀。它们是虚灵顶劲、拔背含胸、松腰胯、分虚实、沉肩坠肘、用意不用力、上下相随、内外相和、相连不断、动中求静。太极十要几乎成为太极拳运动的金科玉律,然而实际应用时有个问题时不时的困扰着太极修习者,就是这么多身形身法的要求,在实际推手技击甚至是练习拳架时很难全部兼顾做到,常常是顾此失彼,对初学者而言更是如坠云中,不想还好,一想,浑身紧张僵硬,顿时失去了太极绵软的风格,这还是有师父教授的情况下,通过师父大量的口传心授和手把手的实际操演,通过3-5年花费大量时间和精力才有可能着熟渐至懂劲,入太极门,这些使得太极拳成了出功夫最慢的拳,人们常说的太极十年不出门,代不过数人,就是说的这个问题。吾承蒙恩师倾囊相授杨少侯所传拳架,默示揣摩数十载,反复研读张三丰和李道子的密授歌,躬行太极十要。始悟杨少侯所传拳架行动总纲“一动即溜,一溜即顶, 前吻侧听,进性立命。”,将太极妙理与操拳演手实践相合,可使人拾阶而上,拥十要之姿,明太极拳论之理,达密授歌神明之境界。

太极拳综合地继承和发展了传统武术中的各种拳法,结合了古代的导引和吐纳术,吸取了古典唯物哲学阴阳学说和中医基本理论的经络学说,是民族智慧的结晶。尤其经过杨澄浦先师的继承、创新所总结概括的的太极拳运动规律“太极十要:虚灵顶劲、拔背含胸、松腰胯、分虚实、沉肩坠肘、用意不用力、上下相随、内外相和、相连不断、动中求静”。“太极拳十要”非常重要,因为离开了十要就不是太极拳。所以我们现在看一个人打太极拳好不好都是看他的十要做的好不好,那么实际上说我们是用太极十要来考察太极拳好坏,是评判太极拳的外在客观指标,太极拳十要是正确的太极拳架十种外在表现形式,也是区别其他拳种的重要特征。好的太极拳拳架训练体系能使初学者较为容易的达到十要所要求的指标。而杨少侯小架在拳架训练中提出的一动即溜,一溜即顶, 前吻侧听, 进性立命。可以使练习者较快的达到太极十要的要求。

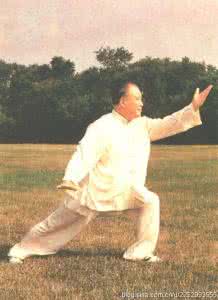

杨少侯小架太极拳行拳总纲要求在打拳时:一动即溜。身欲动先溜臀尖,大椎穴上顶,这两个动作将大椎至尾闾的脊椎拉直,尾闾自然保持垂直地面。向前溜臀时膝盖会有上提的感觉,周身轻灵,没有僵硬之处。而先动臀尖,形成自然的松腰胯,进而将腰椎的自然前凸状态向后拉直,命门以下地方松沉下去,一动即溜。此时大椎穴自然上顶,一溜即顶。颈椎以上成自然竖直状态,百会朝天,喉头内收,此为虚灵顶劲。人体结构为立脊椎,动作时,脊柱旋转发力,而人中和耳廓在人体直立行进中起平衡作用。同时因大椎穴上顶,肩井穴自然下沉,也就形成拔背含胸。如欲前行,出左脚,向前半步,待左脚足跟着地,溜臀,当重心全部移动到左脚,左脚脚跟和左臀尖和左神聪穴成一直线,形成左实右虚的状态。反之: 出右脚,当重心全部移动到右脚,右脚脚跟和右臀尖和右神聪穴成一直线,又形成了右实左虚的状态。大椎穴和尾闾将脊椎拉直成一条直线,这条轴线虚在实腿侧,用来控制身体的转动。尾闾在丹田内气的作田下形同陀螺,轻灵旋转。运动中始终保持这二条直线的垂直状态,一实一虚。两臀尖负责前、后、左、右四方进退,尾闾居中,负责八方旋转。《十三势歌诀》云:“尾闾中正神贯顶,满身轻利顶头悬”。歌诀指出了“尾闾中正”是正确身法的核心,也是杨少侯小架太极拳拳架的核心。这样三尖一动,全身无有不动。杨澄浦大师总结的十要:“虚灵顶劲、拔背含胸、松腰胯、分虚实、沉肩坠肘、用意不用力、上下相随、内外相和、相连不断、动中求静”在 一动即溜,一溜即顶,前吻侧听, 进性立命口诀中顺利完成。武术界历来就有“传拳不传步,传步打师父”之说,可见步法在实战中的重要性。而依据一动即溜,一溜即顶, 前吻侧听, 进性立命,这一行拳总纲形成的杨少侯小架太极拳特有的正确、科学灵活的步法,可以使杨少侯架习练者在实战技击中凭借灵活的步法,在前进、后退、左闪右跨的移动中,始终保持重心的稳定平衡,既可以使对方凶猛的攻势化为无有,又可出奇制胜,转危为安。接近对方取得有效的打击。

北京杨少侯小架太极拳培训中心 钱锋

分享方法

爱华网

爱华网