从两则典故说说为人处事多讲道少辩理

陈 平

“公说公有理,婆说婆有理。”当今社会,发展迅速,竞争激烈,争赢辩理之事尤多尤烈。家人之间,同事之间,朋友之间,邻里之间,为名为利为情为理,即使芝麻大点事,也要辩到面红耳赤,分出是非曲直,以至世人甚至总结出了“理不辩不明”的“经验”。但究竟理能辩得清楚明白吗?先让我们一起来回顾两个有关辩理的典故吧。

一个典故是:年轻人去请教大哲学家苏格拉底什么是诡辩,苏格拉底想了想,问道:“我家来了两位客人,一位非常干净,一位非常脏。如果我请他们洗澡,你想他们谁会洗呢?”

“当然是脏的了。”年轻人答道。

“不对,是干净的。因为干净的人到哪里都是爱干净的,而脏的人根本不把脏当回事。”苏格拉底说,“那么你再想,是谁去洗了澡呢?”

“干净的。”年轻人回答。

“又不对,是那个脏的。因为干净的人已经没必要再洗了,而脏的人却需要。人们总会按照自己的所需去做事,不是吗?”苏格拉底笑道,“这么看来,一定是脏的洗了澡,对吗?”

“对。”年轻人这回敢肯定了。

“还是不对。”苏格拉底眨眨眼睛,“干净的人有洗澡的习惯,脏的人有洗澡的必要,所以两个人都得洗澡。这么说,到最后两个人都洗澡了,对不对?”

“应该对吧。”年轻人再也不敢肯定了。

“呵呵,你又错了。”苏格拉底说,“因为干净的人不需要洗澡,而脏的人不爱洗澡。”

“可是,可是……”年轻人迷糊了。

“这就是诡辩,每个答案都有理,但结果就是不一样。”苏格拉底解释说。

另一个典故是:庄子曾经对辩论不休的人们讲:“我们两个人辩论,到底谁说的对谁说的错呢?让我来评判吗?我是参与辩论的一方,肯定认为自己对呀;让你来评判吗?同样不行;那就找个第三方来评判吧,可是如果第三方的观点和我一样呢?既然观点相同了,又怎样评判呢?如果第三方观点和你一样呢?同样不行啊;那么,要是第三方观点和你我都不一样呢?那都不一样了,他有自己的观点,又怎样客观评判你我呢?那么,我和你及其他的人都不能评定谁是谁非了。”这就是著名的“辩无胜”论。

从以上两个典故看来,理是辩不清楚的。要说是非,那么任何事物都有是的一面,也有非的一面。从这方面看是“是”,而从另一方面看可能就是“非”。人们考虑问题总是从自己这个方面出发,都不免掺有主观的意见,但主观的意见都不能作为客观的真理。那么,既然没有谁能够辩清是非、决定对错,是不是就没有真理了呢?非也。真的境界还是存在的,但它不存在于辩论的任何一方之中,存在于言辞和辩论之外,按庄子的回答是:在于“道”。

道是什么?道就是自然万物运行的规律。比如说早上太阳在东边升起,傍晚一定从西边落下;冬去春来,寒来暑往,阴盛阳衰,生老病死等等,都是天地万物按规律、也即是按道运行的现象。天地万物都遵循自然规律,顺道而为,像星球与星球之间的运转,各自按照正确的轨迹在转,才不会发生冲突。若是违背了规律就一定会出现问题,就像是车辆不按道行驶,后果必定极其危险可怕的。

为人处事最要讲究的是伦常大道。古人云:伦常乖舛,立见消亡。“伦常”是什么意思呢?伦就是人与人之间的关系,常就是永远不变的规律。“乖舛”是什么意思?是指违背、背叛自然规律。伦常乖舛就是违背了伦常大道,违背了自然规律,立马就能看得到或感知到消耗或败亡。所以说,古人是十分重视弘扬中华传统文化的,正己守道,谦和好礼,以致社会和谐,人民安乐。

然而,近百年来,随着西方文化的入侵和发展,民众的思想观念逐渐发生了根本性的转变,个人物欲恶性膨胀和精神极度空虚,唯利是图、拜金主义盛行,人与人之间不管亲疏尊卑,缺少诚信与谦让,更多的是贪求与侵占,往往为了一己私利或一泄私愤,就引发剑拔弩张的争论,有时甚至引发流血的冲突。社会上,父子不和、夫妻反目、兄弟成仇、朋友失信等现象屡见不鲜,有的儿女甚至宁养宠物也不养父母,这些都是道义缺失导致的结果。因此,针对当前存在的种种社会问题,很有必要加强中华传统文化教育,引导民众在生活中大力弘扬和遵循伦常大道,促进社会和谐进步。

伦常大道也称“五伦”大道,即君臣有义、父子有亲、夫妇有别、长幼有序、朋友有信。

君臣有义,即君仁臣忠。君仁,是指上级处处替下属着想,甚至于不是只有替下属着想,还要替他的家庭,替他的家人着想。当一个领导人有这样的胸襟,这样的仁厚之心,那下属一定会很感恩他,一定会效忠他。所以“臣忠”,这个忠是忠于领导人,忠于他的本分、他的职责,忠于他的团体,这叫臣忠。

父子有亲,即父慈子孝。父母要懂得如何用慈爱、用智慧来教导他的下一代,为培养小孩健康成长尽好责任,而孩子也要知道理解父母的良苦用心,关心父母的生活身体,关怀体贴父母的需要,为父母安享晚年尽好孝道,报答父母的养育之恩。这样,就能够让父母子女关系处理得非常和谐、非常圆满,家庭就能幸福。

夫妇有别,即夫义妇德,是指夫妇的责任有别。为人丈夫要扶持自己的妻子,扶持她教育好孩子,引导扶助妻子共同孝顺父母。“天下兴亡,匹夫有责”,做丈夫的还有责任要扶助社会的发展,对社会负责,这是夫的本分。太太的责任,在古代最常讲的四个字,叫做“相夫教子”。要对家庭负责,对先生负责,对下一代的教育负责。一个妇女,她的主要责任就是把一个家庭治理好,让先生能够无后顾之忧。所以俗话讲,一个成功的男人背后,一定有一个成功的女人。有了贤内助,心理上不担忧,干事业才有劲头。

长幼有序,即兄友弟恭,手足规劝之道。兄友弟恭,即哥哥要时刻想着弟弟,对弟弟关怀备至;而弟弟对哥哥的照顾恩情不能忘怀,要非常敬重哥哥。手足规劝之道,即当兄弟有过失的时候,兄弟之间要懂得劝诫,互相帮助。长幼有序中还包含了是孩子该做的事情,父母不能包办,使孩子丧失磨炼自己的机会,从而无法成才;父母长辈的有些事情,做儿女或小辈的也不宜过分干涉或掺和。长幼有序也泛指社会中所有人员,指长辈和小辈间要有规矩,要懂得尊老爱幼,团结友爱。

朋友有信。这个“信”是指信用,也指信义。“义”就是正当的事,也就是说朋友相交往既有道义,也有应该尽的本分。与朋友交言而有信,不论贫富,一视同仁,以道德来往,努力尽到五个本分:一是劝谏。当朋友有所过失,我们应该去劝谏他,去引导他;二是关怀。在家庭、事业、工作上互相帮助,互相提携;三是互相赞叹、互相成就,处处为人着想,激励朋友进步;四是不言家丑。言语要谨慎,不可以把朋友家里的一些隐私讲给其他的人听;五是通财之义。当朋友在经济上有困难的时候,不能吝啬,要赶快帮助他。

以上的“五伦”关系相处之道也就是人们在日常工作生活中经常需要遵循的伦常大道。道与理的区别是,道是自然的规律,是不以人的意志或主观愿望为转移的,象冬冷夏热,生老病死,不会因为人的喜好厌恶而改变。而理是事物的规律、是非得失的标准或根据,是会根据时间、空间的变化,或者人的差异、事物的变化而改变的,象苏格拉底的诡辩那样,种种结果似乎都有理,而又能诡辩成无理,即使如庄子的“辩无胜”论,请第三人或者是再多的人来评判,也一定辩不出完全一致的理来。曾有人解释,理字是王字加里字组成的,理永远掌握在王者手里,谁的权势大谁就有理。当然,理也包含情理、法理、道理等,我们通常所说的讲道理,就是指要讲符合道的理,而不是去争辩那些不合道的歪理、蛮理。

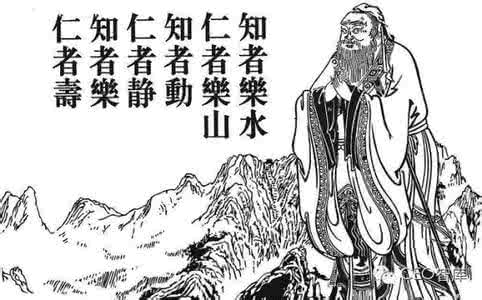

庄子曰:“大言不辩”。最高的辩论就是不争辩,因为争辩总是片面的,不能达于真理。最高的道的境界只能用心体会,不是争辩出来的;能够争辩得清楚的东西都不是根本,而只是一些枝节的东西,而且争辩只能陷入无穷的是非。因此这种“不言”是最高的辩论。正如孔子所说的:“君子坦荡荡,小人常戚戚。”君子心中达到了道的境界,胸怀深远,所以他无须叫喊;而小人远离大道,鼠目寸光,患得患失,所以斤斤计较,嘁嘁喳喳。

事实胜于雄辩。事情的真实情况比强有力的辩论更有说服力。因此,在日常工作生活当中,人们要尊重事物的本质,尽量避免无益的争执。为人处事之时,要认清自己的角色,摆正自己的位置,到位而不越位,崇本守道,顺道而为,那么人类就更能够和谐相处,社会就更加文明进步。

爱华网

爱华网