《西游记》的女性观之丰富多姿的女性形象

《西游记》中的女性形象如片片迷人的风景,云蒸霞蔚,为《西游记》建构起一道亮丽的文化长廊。正如谭正璧先生所说:“女性是给予文学家以艺术的情绪与环境的唯一人物,文学里没有女性的表现也绝不成为伟大的文学作品。”而《西游记》中的女性可分为妖、神、人三类。

一、多姿的女妖

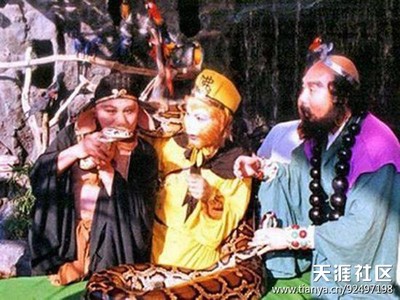

就女妖而言,《西游记》作者写到了十余位(群),她们大都美若天仙。如二十七回描写白骨精“翠袖轻摇笼玉笋,香裙斜拽显金莲汗流粉面花含露,尘拂蛾眉柳带烟。”第六十四回的杏仙,“青姿妆翡翠,丹脸赛胭脂。星眼光还彩,蛾眉秀又齐……妖娆娇似天台女,不亚当年俏妲己。”再如所谓的地涌夫人,更是出众,“一对金莲刚半折,十指如同春笋发。团团粉面若银盆,朱唇一似樱桃滑”,甚至“月里嫦娥还喜恰。”美则美矣,同是妖类,各自性情绝不相同,若论奸诈狡猾,首推白骨夫人,凶狠撒泼则有蝎子精,老鼠精虚情假意,而杏仙则温和貌美又有才,简直有些大家闺秀,小家碧玉了。

妖精,不精者不灵,善于变化能使手段是女妖们妖魔性的表现。神通广大的,仙佛也怕三分,那蝎子精不就让如来吃了亏么,或女妖们有恃无恐,罗刹女一把芭蕉扇也扇的悟空飘过五万余里,而稍弱者,则会迂回曲折的软磨硬泡,以人情事理打动目标,唐僧就是在白骨精这种功夫下赶走孙悟空的。当然,也有女妖如过往云烟,“戏份”很少。平顶山二怪之母九尾狐狸,出场时精神头很足,“雪鬓蓬松,星光幌亮。脸皮红润皱文多,牙齿稀疏神气壮。貌似菊残霜里色,形如松老雨余颜。头缠白练攒丝帕,耳坠黄金嵌宝环”(第三十四回),但很快便被猴子一棒了帐。又如通天河中班衣鳜婆,只言片语的为灵感大王献策后,冰冻河面,显出姜还是老的辣,但观音现世,水怪鱼精,尽皆死烂。

“每杂解颐之言,使神魔皆有人情,精魅亦通世故。”《西游记》确实为我们塑造出了一些令人百感交集的神魔形象,其中的铁扇公主,世人评论甚多。由于被夫冷落,铁扇公主思子之心更切,以她自幼修持,应知红孩儿做了善财童子终成正果的好处,但作为母亲,亲子之情更难割舍,所以智昏,认为作叔子的悟空坑陷其子,“我那儿虽不伤性命,再怎生得到我的跟前,几时能见一面?”(第五十九回)这是她至爱母性的流露。此外她对投入玉面公主怀抱的丈夫牛魔王也是温存依旧,虽然被撇下独守芭蕉洞,但当面对悟空假变的夫君时,先是牢骚埋怨一句,旋即叫丫鬟整酒,你看她说:“大王,燕儿新婚,千万莫忘结发,且吃一杯乡中之水。” 看似宽容,实则多少无奈殷勤,都在不言中。

再如第六十三回,碧波潭万圣老龙王被悟空打杀后,其妻老龙婆被八戒拖到城中,当行者提出看塔便饶她性命时,“龙婆道:‘好死不如恶活。但留我命,凭你教做甚么。’”结果琵琶骨被穿,锁在塔心柱上,每三日一餐度日。这样,惹人感慨的就来了:“龙婆贪生,亦合人性,不可苛责;但她选择的活法是可悲的:铁索锁住琵琶骨,甘心为奴去守塔,宁可万分痛苦,也要苟活于世。龙婆的命运具有象征性。”

二、戒色的女神

吴承恩笔下的上界女性人物,七衣仙女、王母、观音、嫦娥、太阴、风婆电母、毗蓝婆、四圣(黎山老母,观音,文殊及普贤)所化母女等,有十余众。个中异彩纷呈,道派体系中有掌管仙娥美姬的王母,也有清静无为隐居避世的毗蓝婆。释教中但只观音就表现出复杂的形象:戒痴戒贪,却也生嗔怒;高高在上,却又具体可感。第四十二回,观音听说红孩儿变作她的模样,“心中大怒,……恨了一声,将手中宝珠净瓶往海心了扑的一掼。”李卓吾批评本《西游记》在这里有一句批语:“菩萨也大怒,大怒便不是菩萨。”真是“一语道破了作者不只把她作为神,同时还作为人的秘密。”(P149)而对观音的外貌描写,作者是浓墨重彩,反复渲染。第八回,观音上场,诸佛抬头看,这里显现她的庄严宝相:“理圆四德,智满金身,璎珞垂珠翠,香环结宝明。乌云巧叠盘龙髻,绣带轻飘彩凤翎。……”第十二回更是让她在世人前显身,烘托她在民众心中至高的地位。在第四十九回,观音却呈现为“一个未梳妆的菩萨”(猪八戒语),“远观救苦尊,盘坐衬残箬。懒散怕梳妆,容颜多绰约。散挽一窝丝,未曾带璎珞。不挂素蓝袍,贴身小袄缚。……”观音由神而人,由是神秘而世俗化,由抽象而具体可感了。

三、世俗的女性

神魔人格化的结果偏重在人性的一面,小说中的世俗女性更凝聚着著作者的情感。从三宫皇后六院嫔妃,到老幼彩女宫娥,从玉叶金枝到小女子、半老徐娘,吴承恩的笔锋对社会各阶层的女性几乎皆有触及。西梁国女主、百花羞、高翠兰、李翠莲、相婆、一秤金……各色人等丰富着《西游记》的神韵。

与神魔不同,世俗女性美而不妖,而且大都命运多舛。下面以满堂娇及百花羞为例,试述之。

满堂娇,原名殷温娇,系丞相殷开山之女,嫁于状元陈光蕊。赴任途中遇水贼刘洪,他将陈光蕊打死并推入江中,从此霸占温娇,冒名赴任。满堂娇本想以死殉夫,无奈身怀有孕,为留后及复仇只得顺从刘洪。后来温娇产下一子(即玄奘),为防之受害,将此子置于木板上,放入江中漂流,幸得法明和尚相救。十八年后,玄奘得知身世,终为陈家讨回公道。巧得是,陈光蕊因曾救龙王而复活,全家得以团聚。然而,吴承恩以温娇从容自尽收笔,而且对她自尽后众人的反应只字不提,多少令人迷惘遗憾。平心而论,殷温娇的表现可歌可泣,她所表现出的坚强意志足以令众人汗颜。为夫雪恨,为全子命,在那个社会环境里,她忍受失节的奇耻,无疑身心均遭受严重的摧残与创伤。小说中对温娇的处理,如果联系明代程朱理学对人思想观念的禁锢程度,可以说是够仁慈的了。“饿死事小,失节事大”是我们今天仍熟知的旧时说法,而“妇道惟节是尚,值变之穷,有溺与刃耳”(P211)恐怕也不是仅此一个励志做烈妇的母亲对女儿有过的教导。由此,我们对温娇三次的要以死殉夫的做法也就不难理解了。但“不孝有三,无后为大”,“节”“孝”不能两全。当温娇明白自己有了身孕,事情就变得复杂起来:守节,则陈家断了香火,更别提报仇;行孝,失节则在所难免,得承受巨大的舆论压力与心里折磨。最终她选择了行孝。第二次寻死被救下后,其父劝道:“此非我儿以盛衰改节,皆因出乎不得已,何得为耻!”也许是出身武将的原因,殷开山倒是开明,但始终秉持妇人从一而终的满堂娇还是在其夫还魂后从容自尽了。

满堂娇为贞洁而死,《西游记》小说中还有一位一直忍受心灵自责的女子,她就是宝象国的公主——百花羞。

虽然百花羞被妖精强占后没有像温娇那样以死雪耻,还生有二子,但她在沉重礼教的束缚下自觉的在心底做出“败坏人伦,有伤风化”的自我判决,从而所经受的痛苦一点儿也不比温娇少。她背负着沉重的罪恶感,单就一封家书就显露无遗:

“不孝女百花羞顿首百拜大德父王万岁龙凤殿前,暨三宫母后昭阳宫下,及举朝文武贤卿台次:拙女幸托坤宫,感激劬劳万种,不能竭力怡颜,尽心奉孝。乃于十三年前八月十五日良夜佳辰,蒙父王恩旨着各宫排宴,赏玩月华,共乐清霄盛会。正欢娱之间,不觉一阵香风,闪出个金睛蓝面青发魔王,将女擒住,驾祥光,直带至半野山中无人处,难分难辨,被妖倚强,霸占为妻。

是以无奈捱了一十三年,产下两个妖儿,尽是妖魔之种。论此真是败坏人伦,有伤风化,不当传书玷辱;但恐女死之后,不显分明。正含怨思忆父母,不期唐朝圣僧,亦被魔王擒住。是女滴泪修书,大胆放脱,特托寄此片楮,以表寸心。伏望父王垂悯,遣上将早至碗子山波月洞捉获黄袍怪,救女回朝,深为恩念。草草欠恭,面听不一。逆女百花羞再顿首顿首。” (第二十九回)

其言辞卑恭谦微,其处境令人叹惋。在这儿,她也碰到了“节”与“孝”的问题:活着不洁,死了不孝。其实,吴承恩对百花羞的遭遇有同情,但更多的是谴责。百花羞虽然一口一个黄袍郎叫得假假真真,但当两个孩子被八戒拿去,她那焦急的语气全然呈现的是母性的一面。正如其名,百花羞随后被作者吴承恩通过悟空之口一顿雷烟火炮以不孝之罪说的她面红耳赤,发出“成为天地间一大罪人也”的忏悔。这里,理性战胜了情感,巨大的感伤则留给了百花羞承受。

对这两位女性,不论作者是出于同情还是谴责的立场来加以塑造的,都“使我们看到了传统礼教束缚下的女性的真实命运” 。

爱华网

爱华网