三线建设的重大价值

陈东林

“三线建设”是中共中央和毛泽东主席于20世纪60年代中期作出的一项重大战略决策,它是在当时国际局势下,为加强战备,逐步改变我国生产力布局的一次由东向西转移的战略大调整,建设的重点在西南、西北。在1964年至1980年贯穿三个五年计划的16年中,国家在属于三线地区的13个省和自治区的中西部投入了占同期全国基本建设总投资的40%多的2052.68亿元巨资;400万工人、干部、知识分子、解放军官兵和成千万人次的民工,在“备战备荒为人民”、“好人好马上三线”的时代号召下,打起背包,跋山涉水,来到祖国大西南、大西北的深山峡谷、大漠荒野,风餐露宿、肩扛人挑,用艰辛、血汗和生命,建起了1100多个大中型工矿企业、科研单位和大专院校。

长期以来,否定和肯定三线建设的争论一直存在,一个焦点就是,当时是否真的有战争爆发的可能呢?

国际形势到底有多险恶?

1994年,尘封在美国档案馆中的一批机密档案已满30年,由于美国历史学家的不懈努力,其中一部分终于被曝光解密,证实1964年美国确实制定了对中国进行突然袭击的计划,且不仅仅是设想而是变成了具体实施方案。

1963年4月,通过卫星和U-2高空侦察机侦察,美国确认中国将在1964年爆炸第一颗原子弹,十分惊恐。美国参谋长联席会议提出一份长篇报告,拟定了打击中国核计划的方案。包括:A、由国民党军队实行渗透、破坏和发动对大陆的进攻。B、实施海上封锁。C、南朝鲜进攻北朝鲜,以对中国边界施加压力。D、对中国核设施进行常规武器的空中打击。E、使用战术核武器有选择地打击中国的目标。1963年9月,蒋经国到美国,商谈使用空降兵部队打击中国核设施问题。

1964年4月14日,美国国务院政策设计委员会专家罗伯特又起草了《针对共产党中国核设施直接行动的基础》的绝密报告。报告认为:必须采取相对沉重(即没有限制)的非核空中打击,利用在中国的特工进行秘密进攻。空投一支100人的破坏小组能够制服中国核基地的警卫部队并毁坏核设施,但要完全彻底地摧毁它则很困难。美国总统约翰逊和国务卿腊斯克、国防部长麦克纳马拉就此进行了讨论。9月15日,中国的核试验已经迫在眉睫,约翰逊和腊斯克、麦

克纳马拉、中央情报局局长麦克恩、国家安全顾问邦迪举行了会议,最后的看法是:在中国爆炸原子弹,与美国对中国采取不宣而战的打击之间,还是后者更有风险。对中国核设施的攻击,应该在军事敌对发生时才可以。于是,试图伸向战争按钮的手终于缩了回来。

那么,中国领导人当时是否了解到美国的这些绝密计划?如果不了解,三线建设决策未必就是有的放矢。笔者看到的档案证明:1964年9月16、17日,也就是美国最后讨论对中国核基地进行袭击的时候,周恩来主持了由军委和国务院负责人组成的第九次中央专门委员会会议,研究是否按时爆炸原子弹。有人提出推迟到1970年在三线地区建设好第二个核基地以后再进行核爆炸,以免提前遭受袭击;也有人认为早晚都有压力,还是按计划10月爆炸。9月21日,周恩来给毛泽东写去特急信,附上罗瑞卿起草的请示报告,提出3种方案:一、今年爆炸;二、明年4、5月与空投航弹连续试炸;三、推迟爆炸,到西南的第二批核试验基地建好以后。毛泽东和中央常委研究后指出:原子弹是吓唬人的,不一定用。既然是吓人的,就早响。批示即办,按原计划10月爆炸。

1969年三线建设的第二次高潮,也是在苏联的核打击威胁之下掀起的。

1969年3月,中苏边防部队在中国黑龙江省珍宝岛发生了大规模武装冲突。这时,苏联领导人企图使用核武器打击中国,苏共中央政治局会议曾多次进行了研究。苏国防部长格列奇科竭力主张一劳永逸地消除中国威胁的核进攻计划。还有一个意见,即有限地对中国实施核外科手术,主要是摧毁中国的核设施。苏总参谋长奥加尔科夫反对这样做,认为太冒险,因为中国幅员辽阔、人口众多,一两颗原子弹难以消灭其抵抗,反而会使苏联陷入没完没了的战争。1978年叛逃美国的苏联人舍甫琴科(曾任联合国副秘书长)回忆说:在轰炸中国的问题上意见分歧使政治局陷入僵局。他们有几个月不能就这个问题做出决定。最后的决定是,在边境全线派驻大量装备有核武器的部队来显示苏联的实力。

三线建设的两次高潮,都是面临美国、苏联袭击的危险之下进行的,并非无的放矢。但是不是反应过度?档案证明,毛泽东和中共中央当时也是有战争打和打不起来两种考虑的。问题不在于哪种可能性大,而在于没有后方基地的中国,无疑是在拿国家命运赌博。因此,毛泽东和中共中央即使得出入侵战争的可能性较小的分析,也不能不考虑到对方违背理性的行动。准备的后果可能是浪费,不准备的后果则可能是灭亡。由此看来,进行三线建设,建立后方基地是一种必要的选择。

三线建设是否算一种浪费?

回答这个问题,经济效益是一个关键。由于靠山、分散、进洞的原则,企业选址不少选在不利生产的地区,加上缺乏论证,上马过急,产品过分为军工服务等问题,造成了严重的浪费,许多企业经济效益低下,是个不争的事实。但这种问题是普遍的还是部分的?长期以来,一直没有整体数据下定论。

从1983年开始的三线建设调整改造战略,经过半年多的调查,基本摸清了状况:三线地区共有大中型企业和科研设计院所1945个。符合战略要求,产品方向正确,有发展前途,经济效益好,对国家贡献大,建设是成功的,占48%;建设基本是成功的,但由于受交通、能源、设备、管理水平等条件的限制,生产能力没有充分发挥,特别是产品方向变化后,经济效益不够好的,占45%;选址有严重问题,生产科研无法继续进行下去,有的至今产品方向不明,没有发展

前途的,占7%。由此可见,三线建设从经济效益上来讲,基本上是发挥了作用的。

1984年,三线企业调整改造开始,对有问题的企业分别关、停、并、转、迁。原则是:向原料产地、产品市场、有利于发挥本身技术优势和加工协作的地区、有利于技术和市场信息交流的大中城市搬迁。解决脱险搬迁问题的三线企业有201个,于2005年底全部完成调整搬迁。也有人要问,如果当时不把大批企业建设在西部山区,是不是能免除后来的调整改造,效益会更好?这样看,三线建设还是造成了很大的资源浪费。回答这个问题,首先要放在当时的历史条件上看,在无法判断战争是否会爆发的情况下,只能立足于最坏的结果来考虑。这是为国家安全必须付出的代价。

三线建设究竟有何价值?

如果从改变中国经济发展不平衡的布局看,三线建设也有着重要的经济效益。

1949年新中国成立,面对的是旧中国留下的沿海和内地极不平衡的经济布局。据1952年统计,沿海七省三市的工业总产值,约占全国的73%。重工业中钢铁工业80%以上的生产能力在沿海地区,而资源丰富的西北、西南、中南地区几乎没有什么钢铁工业。轻工业中纺织工业80%的纱锭和90%的布机分布在沿海,内地广大产棉区的纺织工业却很少。其他工业的分布情况也大多如此。到1963年,西部七省区工业总产值占全国比例甚至低于1949年。这种情况,通过三线建设得到了初步改变。

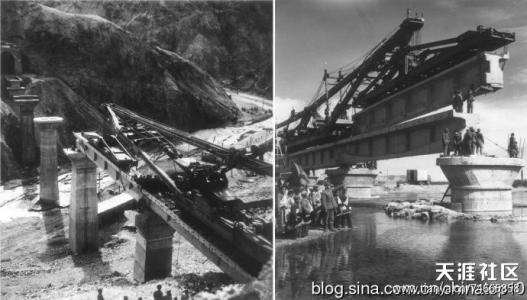

首先,在西部地区建成了一大批工业交通基础设施,新增了一大批科技力量,提高了西部地区的生产力水平。西部地区建成了一批重要的铁路、公路干线和支线,使三线地区的铁路占全国的比重,由1964年的19.2%提高到34.7%。西部地区建成了一大批机械工业、能源工业、原材料工业重点企业和基地。贵州六盘水煤炭还可以支援外省,初步改变了长江以南无煤炭调出省的状况。三线地区共建成钢铁企业984个,工业总产值比1964年增长4.5倍。三线地区工业固定资产原值1980年比1964年增长了4倍。

其次,在西部建成了一批新兴工业城市,带动了西部地区经济、文化和社会生活的初步繁荣。随着大批资金、科技人员和工业设施的投入,铁路、公路、邮电的开通,矿产资源的开发,科研机构和大专院校的内迁,给西部荒芜的落后地区带来了千载难逢的发展机遇。一批新兴工业城市在荒山僻野中拔地而起,如攀枝花、六盘水、十堰、金昌过去都是山沟野岭,现在成为世界著名的钢城、煤都、汽车城、镍都。几十个古老的历史县乡城镇被注入了新鲜血液,成为现代化工业科技都市和交通枢纽,如四川的绵阳、德阳、自贡、乐山、泸州、广元,贵州的遵义、都匀、凯里、安顺,云南的曲靖,陕西的宝鸡、汉中、铜川,甘肃的天水,河南的平顶山、南阳,湖北的襄樊、宜昌,山西的侯马,青海的格尔木等等。

可以说,如果没有三线建设缩小了东西部地区的经济差距,那么在改革开放初期,我们要实施优先发展东部沿海地区的大战略,将会遇到原材料、动力供应等问题。在这个意义上说,三线建设为改革开放提供了安全保障和物质条件。(摘原刊《国家人文历史》2014.18期)《报刊荟萃》摘编

爱华网

爱华网