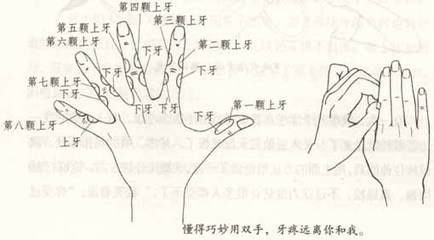

体针(之一) (一)取穴 主穴:分2组。1、冲阳、颊车;2、合谷、下关。 配穴:太阳、昆仑、内庭、太冲。 (二)治法 主穴为主,上牙痛针第一组,下牙痛针第二组,止痛不理想时加配配穴1~2穴。颊车、下关直刺深刺,使针感向齿根传导,太阳以45度角向齿根缓慢捻转进针,深至1.5~1.8寸;合谷、冲阳、内庭、针尖向上,以“气至病所”手法,促使针感往病所方向传导;昆仑穴,针尖斜向外踝前缘刺入,深3~5分;太冲捻转进针,深约0.8~1寸。上述穴位得气或感传后,均采取捻转结合提插法运针2~3分钟。捻转频率100~140次/分钟,角度150~180度左右,提插幅度0.5厘米,强度以患者能耐受为宜。然后留针20~40分钟,每5~10分钟运针1次。每日1~2次。 (三)疗效评价 共治疗975例,有效率在94·1~100%之间。其中“气至病所”者效果显著优于气不至病所者[2~5]。 体针(之二) (一)取穴 主穴:液门。 (二)治法 一般仅取患侧,效不显时加取对侧。令患者正坐,自然握拳放于治疗桌上,在手背四、五指缝尖上方约0.5厘米处,避开可见静脉,取28号1.5寸针,顺掌骨间隙刺入0.5~1寸左右,捻转提插以得气为度:局部酸、胀及有触电感向臂肘放射。先刺患侧穴,留针15分钟,如疼痛仍未显减时,加刺对侧,留针20~60分钟,每15分钟行针1次。出针后稍压针孔片刻。每日1次。 (三)疗效评价 以上法共治各种牙痛病人385例,结果显效303例,有效74例,无效8例,总有效率为97.9%[7]。 体针(之三) (一)取穴 主穴:手陷谷 手陷谷位置:在手背第二、三指掌关节后的掌骨间,二、三掌骨小头后方陷中,握拳取之。 (二)治法 选患侧穴位,局部消毒,以1寸毫针,针尖向腕斜刺入穴位,进针3~5分,针刺手法用重提轻插,配合吸气时针,呼气时提针的泻的手法,留针20~30分钟,中间行针1次,每日1次,一般治疗1~2次。 (三)疗效评价 上法共治疗1200例,1次治愈1026例,2次治愈103例,总治愈率94.1%。[14] 耳针 (一)取穴 主穴:屏尖、面颊(或牙痛点)、三焦。 配穴:神门、口。 (二)治法 一般仅取1~2个主穴,效不明显时酌加余穴。找准压痛敏感点后,刺入反复捻转,强刺激,留针30分钟,其间刺激2~3次。 (三)疗效评价 共治155例,平均有效率93.5~96.7%[6,8]。 耳穴压丸 (一)取穴 主穴:垂前、面颊、神门、屏尖。 配穴:颌、皮质下。胃火牙痛加胃、大肠;风火牙痛加内耳、枕。 (二)治法 主穴取2~4穴,如效不显可酌加配穴。用王不留行子或绿豆贴压于痛侧耳穴,立即加以按压,直至疼痛减轻或消失。如痛不减,可加贴或改贴其他耳穴。尔后嘱患者每日自行按压穴位数次。隔日换贴1次,两侧耳穴交替使用,直到症状完全消失。 (三)疗效评价 共治69例,经用上法治疗后,基本痊愈3例(疼痛完全消失),显效56例(疼痛明显减轻),有效9例(疼痛缓解),无效1例,总有效率为98.6%[9,10]。 指针 (一)取穴 主穴:肩井。 (二)治法 患者用对侧手按在肩部,食指贴颈,中指按压凹陷处是穴。取患侧,用右拇指按压,逐渐加力以患者能忍受为度,30秒钟后放松压力,再压再放松直至牙痛缓解或消失。 (三)疗效评价 以上法共治80例,一般按压1~3分钟,疼痛均明显减轻或消失[11]。 刺血 (一)取穴 主穴:阿是穴。 (二)治法 先找阿是穴,系痛点。可于背部第7颈椎下,第5胸椎以上,背中线旁开1~2寸处,找出有色泽粉红的点,直径约0.3厘米。每次找2~4个,在其中心点刺放血,每点刺1针,直刺0.3~0.5寸深,点刺后拔罐5~10分钟。每日1次,2次为一疗程。 (三)疗效评价 以上法共治30例,均在1~2次内止痛[12]。 全息针 (一)取穴 主穴:头穴、胃穴。 头穴位置:第二掌骨远心端桡侧。 胃穴位置:第二掌骨两端连线中点桡侧。 (二)治法 先以指压法在第二掌骨桡侧找准穴位,以30号1寸毫针自桡侧边缘向手心剌入8分左右,反复探寻至有强烈的针感。留针45分钟,每隔10~15分钟行针一次,每日1~2次。 (三)疗效评价 共治急性牙痛50例,均在3次内获愈[13]。

爱华网

爱华网