李嘉诚又一次表现出大胆而冒险的扩张意愿。种种迹象表明,他是要再一次顺应中国为其企业与人民设定的最新愿景,将目光投向欧洲。

只不过,此举因为地产教父王石一句“精明的李嘉诚先生在卖北京、上海的物业,这是一个信号”的评断,让不少人霎时间生出浓重的危机感。李嘉诚大买欧洲资产的同时,香港的百佳超市出售传闻也闹得满城风雨,一时间,李嘉诚“撤资”论传遍全国。 明“撤资”暗“融资”

几个月来,李嘉诚总“撤资”107亿。这相对于市值超过9000亿港元的长和系来说并不多。

李嘉诚旗下长和系(主要包括李嘉诚名下两大上市公司—长江实业、和记黄埔)8月公告,将广州西城都荟广场以接近26亿元人民币作价售卖给离岸公司GCREF Acquisitions 22 Limited,10月又将上海东方汇经中心以71.6亿出售给光大控股,这两项交易共套现约97亿元。再算上近期减持内地上市公司长园集团所套现得到的9亿元,李嘉诚总“撤资”额大约是107亿。香港方面,10月18日和记黄埔(以下简称和黄)宣布停止此前对百佳的“策略性评估”,改为评估屈臣氏集团上市,“撤资”暂无具体行动。

即便对中型开发商来说,107亿也不算是很大的一笔金额,更不用说对于市值超过9000亿港元的长和系。这个数字大约相当于李嘉诚的长实集团(李嘉诚在香港开办的规模最大的地产发展商之一)今年上半年在内地卖楼的销售额,不到去年全年销售额的一半,也不及香港销售额的一半。

其实,在10月、11月长实集团已两度否认从内地“撤资”,甚至表示还要继续深入开发北京、上海以外其他城市的房地产项目。在香港,和黄是李嘉诚业务遍布全球的大型跨国企业,经营多元化业务,包括全球多个市场最大的货柜码头经营商、零售连锁集团、地产发展与基建业务,以至电讯及电台广播服务。旗下公司甚至在今年3月斥资40亿港元买下葵涌亚洲货柜码头。李嘉诚本人也在9月17日现身公开场合强调,“长和系”绝对不会迁册,不会撤资。

一说起“撤资”, 很多人会觉得过去几十年李嘉诚都坚持不懈地在内地、香港投资,但事实绝非如此。“长和系”自上世纪起已是跨国公司,海外业务版图涉及全球50多个国家,占集团业务的80%。早在上世纪80年代,和黄就在欧美各地展开能源、电讯等收购拓展,90年代更在欧洲多国开办电信业务,甚至组建Orange在英国上市。长实集团自1997年开始,香港员工数目一直都只有3万左右人,但海外员工数目则已高达20万人。可以说,“长和系”既不是香港的,也不是中国的,而早已是世界性企业。

在所谓“转战海外”方面,过去三年长实在欧洲、新西兰、加拿大等地总投入已超过3000亿港元,这也发生在内地、香港“撤资”前。

应当看到,这100亿“撤资”仅仅是长和系近年来频繁融资动作的一小部分。长和系已经宣布,准备明年初分拆香港电灯上市,预期将筹资近400亿港元,同时在明年内分拆和记黄埔旗下的屈臣氏集团上市,筹资或近700亿港元,再加上今年将旗下房地产项目频繁转手入商业信托等,近两年融资总额估计可接近1500亿港元。

除了为海外投资筹集资金外,一系列融资至少还有两个显而易见的原因。

一方面,在创业初期曾因债务问题被银行逼债,企业险些破产的李嘉诚,在财务方面一直非常谨慎。而且,市场普遍预期美联储即将在明年退出量化宽松,明年下半年到后年利率将显著上升,大大加重企业偿债负担。

虽然目前长江实业负债率低于20%,但和黄负债率已经达到32%,如果算上众多联营公司负债的话,长和系需要摊占的总负债可能再高数倍,远远超过了李嘉诚要将和记黄埔的资产负债率控制在25%以下的目标。同时,仅在明后两年就有872亿港元债务到期。因此,长和系近期的套现动作,可以削减一大部分债务,为未来利率上升后的市场变化早做准备。

另一方面,当子公司发展成熟,在投资价值上超过了母公司,要体现子公司的价值,获取更大收益,融资是最佳途径。

具体可以来看看屈臣氏—母集团和记黄埔的市盈率是15倍左右,而前景看好,尤其在保健品、化妆品零售上所向披靡的屈臣氏,目前市场“叫价”估值则普遍在30倍左右,瑞信近期研究报告更指出,和黄如果分拆屈臣氏,每股估计可增值59港元。

这类运作成熟、增长趋于平缓,尤其拥有高现金流的业务,一直就是李嘉诚最佳的上市融资工具,也最受市场的欢迎。与此相似,“香港电灯”也不是一盏省油的“灯”,在2008年前,香港的电力公司享有净固定资产13.5%-15%的准许回报,每投资100块钱都包赚13.5块,以70%左右的投资来自银行贷款计算,回报率高达30%,即便准许回报上限现在被下调到10%以内,回报也十分惊人。外界预期,港灯上市后将成为另一只受到长期投资者追捧的高息股。 西行

到西方收购资产已经成为中国企业公认的投资准则。

如果说2010年起“抄底”欧洲算是李嘉诚“春江水暖鸭先知”,现在到西方收购资产已经是公认的投资准则。中国投资有限责任公司(中投),近期就宣布将以6.5亿至8亿英镑的价格,收购位于英国伦敦西部的一处大型商业物业—奇斯威克园区(Chiswick Park)。香港“央行”—金管局日前也宣布跟英国地产商Great Portland组成合资企业,以外汇基金投资伦敦梅费尔区汉诺威广场(HANOVER SQUARE),发展商业及住宅项目。

从中国主权财富基金和香港的外汇基金都要进军欧洲可以看出,其未来的增长潜力在投资界早已备受肯定。在2008年环球经济危机、2010年欧洲债务危机侵袭下,欧洲经济遭受重击。 即便到了今年,欧元区三季度国内生产总值(GDP)依然同比负增长0.4%。作为欧洲龙头国家德国、法国,第三季度的GDP按年分别仅增1.1%、0.2%,表现强差人意。

由于经济不理想,不少欧洲企业经营出现困难,必须依靠出售资产“自救”,这就造成了欧洲大量水电、通信等资产待出售。不仅如此,由于欧洲国家债务缠身,但要扩大税基来“增收”又无比艰难,除了减少财政支出,唯一出路路就是出售国有企业,筹资为国还债。

2010年以来,长和系以超过1500亿美元的价格收购英国电网、水务、燃气等多个企业,逾百亿港币买入荷兰能源公司,又入手奥地利第三大移动通信公司,甚至连欧洲的废物处理业务也纳入麾下。

对于李嘉诚而言,“抄底”遍地便宜货的欧洲公用事业资产,除了可以避过全球经济动荡的风险,稳获超过15%的年回报,更可以在欧洲经济出现周期性回升后获取丰富投资收益,分析机构一致认为是对公司有利的明智之举。

反观香港和内地,香港的发展已经非常成熟,各行业增长有限,“长和系”要再寻求高增长点必须向外。在“长和系”最擅长的公用事业领域,中国内地也暂时缺乏进入机会,其主力发展的房地产投资近年来更成为中国政府宏观调控对象,零售、港口业务则受到内外需求不振、人力资源成本上升、行业竞争加剧等负面影响。 身份

与内地千丝万缕的联系也保证李嘉诚在世界投资板块中无往不利。

简而言之,做生意实在是一件难事,除了看有没有眼光,还要看有没有本事。李嘉诚的长和系业务版图涉及全球50多个国家和地区,在香港企业中拥有最大国际网络,是香港真正的跨国企业。与其关系密切的各地分支和国际顶级投行,成为李嘉诚比其他竞争对手捷足先登的有利武器。

由于李嘉诚华人首富的特殊身份,及其与内地的深厚联系,不少西方国家、舆论认定李嘉诚与中国政府关系特殊,同时公司的运作又不受任何国家政府干预。“长和系”到西方国家投资业务时,往往可以获得比中国企业更多的便利条件,同时避开舆论的纷扰和政治的阻碍。

李嘉诚收购西方资产的深层意义仍然不为大众所知,譬如和记黄埔在全球逾50个港口拥有数百个锚位,遍及至少25国。这些不仅是一个中国商人的资产,更是中国极为宝贵的海外资源。香港学者沈旭晖曾撰文指出,李嘉诚在全球港口拥有的地位,是中国的“港口外交网络”,更认为这是典型的“次主权外交”案例。

例如在世界级交通枢纽巴拿马运河区,上世纪曾一度只有美国人可以出入。1997年,李嘉诚的和记黄埔集团属下公司标得巴拿马运河两端港口长达25年管理权,当时有美国舆论指其是中国的“代理人”;2005年和黄集团又投资10亿美元扩建巴拿马运河港口,又一次在国际上吹起“中国威胁论”。到了2009年,中国已经是巴拿马港的最大客户。 接班人

李嘉诚接班人只有到父辈尚未去过的地方,用刀剑开疆拓土才能得到家族的认可。

现年已经85岁高龄的李嘉诚,在去年中已经宣布确定长子李泽钜作为他的接班人,但是,李泽钜要真正成为接班人、赢得“长和系”股东的信任,必须证明他不仅仅是一个守成的“富二代”。从这一角度再看看长和系最近几年的“西进”动作,我们会更明白这个庞大的家族企业,从何处获取这样蓬勃的外扩动力。

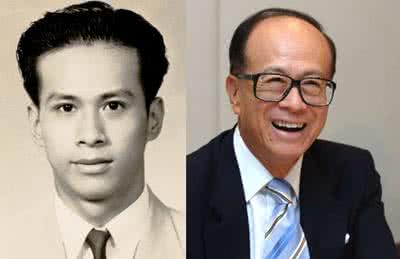

将“将相宁有种,男儿当自强”作为祖训的李嘉诚,从小就悉心栽培儿子。李泽钜很小的时候就和弟弟李泽楷一起经常列席公司董事会会议,并设有固定座位,李嘉诚曾经对外界解释,这些要求是“叫他们知道做生意不是简单的事情,要花很多心血,开很多会议,要有许多人帮助,才能成事”。

李泽钜是典型的香港“海归”富二代,年仅15岁就被送往美国读中学,为了赚取上学期间需要的零花钱,他曾经在麦当劳餐厅打工到深夜。

在父亲的意愿和自己的兴趣结合下,中学毕业后李泽钜赴美国斯坦福大学攻读土木工程专业,之后又攻读了结构工程硕士学位。

1985年,21岁的李泽钜正式加入长实集团从基层干起,跟随父亲学习经营之道,为了不漏过任何公司的指示,李泽钜甚至将传真机放在卧室,无时无刻不在准备着工作。

在父亲悉心培育下,李泽钜25岁成为长实执行董事,28岁代替父亲进入汇丰董事会担任非执行董事,29岁成为长实副董事总经理,30岁那年,他便成为长实副主席,35岁成为副主席及董事总经理。

李嘉诚对李泽钜非常赞赏,曾给予儿子90分的评价,甚至声称“如果不是自己的孩子,会给他100分”。

但对李泽钜而言,中国内地和香港毕竟是父亲李嘉诚的发迹之地,李嘉诚在此已经深耕多年,获得了巨大成就,成为华人首富,李泽钜要在此突破父亲的成就、展现个人的才干非常困难,只能成为父亲事业的守成者。只有能成功带领“长和系”往西方国家拓展、突破,成为“长和系”迈出中国走向全球的功臣,李泽钜才可以真正奠定、巩固接班人的地位。

这位西方经历深厚的长和系新一代掌门人,投资上一直放眼海外,自上世纪起就是长和系从香港走向全球化的主将。1990年和黄并购英国电信公司,年仅26岁的李泽钜已经活跃其中。

他初掌新分拆的长江基建时,该公司仅仅从事基建材料和相关投资的工作,但经过李泽钜十几年的运作,它已经成为涉足全球四大洲,业务涵盖能源、公路、水务、环保等多项业务的大型跨国企业。

只要稍微留意,人们就会发现,2010年至今长和系对欧洲的重要收购,大多出自李泽钜掌控的长江基建。在英国一举买下了电网、供水和天然气资产后,英国媒体惊呼“李泽钜(而非李嘉诚)几乎买下了英国”。

自2012年李嘉诚披露“分家”方案,儿子李泽楷基本排除在家族产业以外,李泽钜可谓“一统天下”,将执掌市值近万亿、上市公司超过20家的长和系王国,成为华人“新首富”。

值得注意的是,今年8月1日长和系宣布中期业绩后,李嘉诚20年来首度没有举行业绩记者会,而是由李泽钜主持了随后分析师会议,李嘉诚甚至没有出席,显示出大权的交接已经开始。

至于“新首富”的投资兴趣和风格,还留待外界慢慢观察、体会和归纳。

但无论如何,比起他高龄并渐渐退居幕后的父亲,未来的长和系掌门人李泽钜的一举一动将越来越受到投资者和掌权者的重视。

百度搜索“爱华网”,专业资料,生活学习,尽在爱华网

爱华网

爱华网