“看的见山,望得见水,记得住乡愁。”

乡愁一词本来指的是乡村。从前,多数人对于家乡的记忆都是在乡村中,且大多和山水有关。然而,在城镇化率已达56.1%的今天,越来越多的人已经远离了乡村,对山水等自然元素的依赖自然要弱得多。

↑徽州民居与山水

然而,即使是在乡村中,人们对山水真有那么眷恋吗?

上海交通大学城镇空间文化与科学研究所发布的《当代乡愁的认知调查年度报告》调查了34个省市自治区的居民,回收了超过两千份问卷后,得出了并不符合大众传统认知的发现。《调查报告》认为,乡愁的内容由强到弱依次为:个人情感、邻里社会关系、社会功能空间、学习场所、交通空间、工作场所和自然场所。

由此可见:1)自然场所远非乡愁的主体,反而处在边缘地位;2)乡愁的主体是情感,“个人情感”、“邻里社会关系”等等所强调的,是人与人之间的关联。

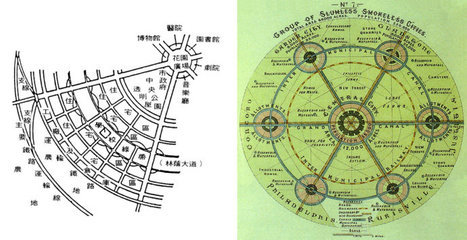

城市的产生源于物质交换、信息交换需要的升级。区域功能之间联系松散的乡村已经不再能满足人的需求,由此诞生了城市。因此,城市除了人与人之间的联系外,人与物质、人与信息的交互联系都更加发达。

因此说,城市乡愁的基础比较起乡村来讲是相对薄弱的。人与人的联系在城市建设中逐渐退位,人与物质和信息的联系则被凸显。速度和高度并非人际交往所需要的,但却是物质、信息交换所必要的。宽大的马路为了保证通达与速度,久之就成为了塑造通达感和速度感的意象。城市建设,似乎就成为了一个城市意象的建设。

↑上海陆家嘴

说到中国的城市建设,辉煌的天际线搭配夜景似乎成为了一个城市的终极意象。在我们的惯性思维中,城市变成了一张透视图,而城市更复杂的脉络化的空间结构却隐藏在透视图下,仿佛连其重要性也一同被消隐了。

城市乡愁却恰恰相反。乡愁是关于人与人交往关系的记忆,而记忆是随机的、碎片化的,是隐藏在整体轮廓背后的脉络和轨迹。在城市乡愁的基础并不牢固的当下,中国不到四十年历史的城市建设成果与积累也在盲目追求城市意象中被消耗殆尽。消失掉的正是承载人与人交往记忆的空间,和本该存在的城市的乡愁。

街道

街道是十分典型的连通性的功能空间,但连通性与停留性并非不能共存。城市过分强调交通性的结果就是城市对行人越来越不友好。狭窄的人行道、封闭的城市界面、没有活力的街区等等,都是人与物质与信息的联系已经超越了人与人的联系的证明。人的重要性其实已经退位了。

开放性街区的正当性被人们质疑。人们对邻里的交往、日常商业空间的缺乏已经习以为常甚至奉为真理。具有交往氛围的街道空间已经十分罕有。

-上海衡山路-作为历史街区有幸被保留了下来,上海第一酒吧街的热度渐渐退去之后,衡山路渐渐回归了道路的本真。其街区与道路的关系堪称街道空间的典范。店面对道路进行渗透,有层次感并且鼓励交往。

标志性的建筑或空间

标志性的建筑或空间并不意味着地标建筑,而是指有识别性的、能产生区域共鸣的建筑或空间。这类元素类似于一颗记忆的种子。当人们产生了区域的归属感与自豪感时,区域的集体记忆便会更加深刻。巷口的老树、开花的林荫道、巷子里隐藏的寺庙等都可以作为标志性的元素而存在。

↑北京钓鱼台银杏大道

北京几乎所有标志性的牌楼都已被拆除,多数连测绘资料都未能留下。大名鼎鼎的-西四牌楼-的摘除使得西四与其他城市区域没有差别。标志性建筑的拆毁使得整片区域一下子松散了。

-国子监街-的牌楼得以保存至今。国子监街也成为了北京唯一有牌楼的街道。牌楼代表的区域内涵与氛围一下子就被强调了出来。

乡愁是一种地域文化。街道与标志性空间的衰退显然不利于营造乡愁。长久以来,我们觉得城市的特色是挖掘、设计出来的结果,但其实许多时候这是自发生长的结果。区域特色的确实并不意味着设计师们没有设计出地域性,而是我们一方面没有留住一些特色的东西,一方面没有给新的具有特色的东西生长的空间。一条适宜交往、鼓励停留的街道一旦形成,不同地域的人们自然会将其发展成为不同的面貌。“乡愁之死”是空间问题,背后更是意识的问题。

保存——保留

城市发展必然伴随着功能结构和空间结构的改变与调整。一个氛围良好的城市区域如不被经济发展所遗忘,就不存在全盘保留的可能性。我们要做的是选择性对其承载交往记忆的空间进行保留与活化。

-纽约曼哈顿-作为世界上发展程度最高的城市地区已经将城市做到了极致。然而,在物质、信息交换的职能之外,曼哈顿区实际上是非常具有区域文化特色和街道氛围的区域。城市的垂直发展并没有改变街道及路网,甚至沿街商业与道路形成的D/H比也没有变,街区氛围因此得以保留。时代广场多年前的样子,也和现在差别不大。

↑如今的时代广场

此外,时代广场是纽约唯一一个将发光广告牌作为建筑的必要控制元素写入区划法的街区。法规规定了广告牌的最小高度、最低亮度、朝向和闪耀的时长,以保护时代广场独特的建筑尺度与商业氛围。

时代广场也在积极进行着街道空间的改造,人车的分流使得环境对行人更加友好,商业氛围更加得以保持。

↑改造前后

城市的连续性令人感动。我们希望城市能够体现时空的连续性,既不因功能单一而显现出肌理的断裂,也不因急功近利而显现出时间的断裂。

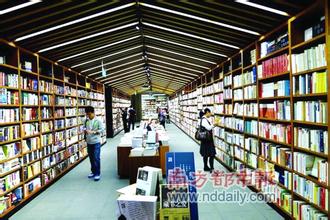

保存——创造

当我们在城市中重新发现和定义在城市中生活的这一代人的乡愁时,我们也应考虑为我们的下一代留住乡愁。新的乡愁场所需要被创造。而创造的内涵又并不仅仅局限于新城建设。当建成环境不理想时,利用现有资源营造出高品质的公共空间也是一种创造。

城市精细化设计已是世界范围的趋势。在街道更新方面,许多城市通过限定其车行空间、增加沿街绿化等手段对人车进行分流,旨在将城市的连通性和交往性分开,使人与人的交往成为一种日常。

↑大阪街道改造

↑布宜诺斯艾利斯街道改造

-三藩市耶尔巴布埃纳生活区-案例则是社区中通过街道更新营造乡愁记忆的有益尝试。居住空间作为人日常使用频率最高的空间,存在感实际上是越来越薄弱的。一方面生活艰辛,下班就想关上门将时间留给自己;另一方面,由于街区封闭,小区内公共空间设置不科学、利用率低,使得现代社会的邻里交往几乎趋近于零。该项目则是试图通过空间手段来重塑邻里交往、重塑乡愁。

耶尔巴布埃纳生活区中,街道这一看似不被人瞩目的空间占据了生活区25%以上的面积。设计从2010年启动,规划中包含6个策略(分别为区域锚定、街巷提升、交往空间创造、慢性系统创造、人行道改造、社区可持续)共计36个项目。

艺术自行车停放架。不仅提供了自行车停车场所,其定制的设计增加了街区的艺术特征,并提升了街道景观的品质。

太阳能收集器/活动空间。该项目是社区可持续策略的一部分。将太阳能的收集利用与公共活动空间相结合,带动街区活力。现在此处已经成为一个街坊汇集的场所。

杰西东巷的改造将现状使用率较低的街道改为居民集会空间,有用餐场所、公共座椅、艺术展示等等,大大提升了邻里交往的几率。

在城市标志性场所打造乡愁空间则同样重要。当城市标志性场所并非公共空间、人无法进行活动或交往时,则该空间只是城市的意象或者景点,而并非乡愁。西安城墙以前随便攀爬,很多西安人的幼时记忆便是在城墙上追逐打闹。而现在城墙成为了景区,作为公共空间的意义就大打折扣了。

-巴黎塞纳河-的再创造是一个经典的正面案例。

巴黎塞纳河两岸从60年代开始修建快速路,道路建成之后便隔绝了市民与河流。

自2002年开始,巴黎每年夏天开始举办沙滩节。沙子被运送到塞纳河旁形成人工沙滩,市民可在此享受日光浴、沙滩运动甚至音乐会。

巴黎沙滩节只是短暂的节日,而塞纳河更新项目则旨在将两岸的机动车道路全部非机动车化,真正“将河岸归还于巴黎人、大都市居民、到访者和所有热爱巴黎的人”。由此河岸2.3公里的范围就开始了城市更新。

改造后的塞纳河谢绝了一切机动车交通,成为了行人的天堂。如今,塞纳河中心段两岸几乎已经成为巴黎最具活力和空间魅力的区域,不仅游人慕名前来,更是本地人认可的公共活动空间。这样一来,城市标志性的河流便和人际交往联系在一起了。

由于防洪的要求,塞纳河所有的“建筑”都必须是24小时可拆卸的。这就出现了可移动的场所空间。比如可租借一个半小时的集装箱、吊床、帐篷、河面上的漂浮花园、户外运动设施、甚至可移动餐厅咖啡厅等等……

乡愁是建立在人与人交往之上的一种情怀寄托。中国城镇化的前一个阶段中,城市是偏离人的。乡村中的人际交往是密切的,比之山水来说,在山水之间发生的人和事才是乡愁的本体。而城市由于其功能的显著进化,人与人的交流逐渐被物质和信息的获得所替代了。

为了解决人对物质的获取,大型超市、商场集中供应商品,而街区反而是封闭无商业的;为了解决城市区域组团之间的联系,马路怎么修都嫌不够宽,自行车道被机动车蚕食,自行车道又侵入了本不宽阔的人行道的地盘;城市剩下的居住问题干脆就以把人放进大片的居住区中来解决。

因此说,城市规划设计很多时候是在讨论一个纸面上的人,一个概念上的人,而并非一个实质上的人。城市在不断进化,十年前的城市和现今的城市大不一样,而人的进化速度则十分缓慢,人类的基本需求几千年来也不曾改变。即是交通方式、通讯形式、工作方式、居住地等等已经天翻地覆,人所谓群居动物的基本居住需求却渐渐被忽略了。城市应该找回作为人类聚集区的本来面目。找回这些,才是找回了乡愁。

爱华网

爱华网