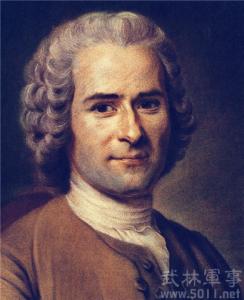

18世纪欧洲启蒙运动是人类思想文化史上的光荣革命时期,让·雅克·卢梭(Jean Jacques Rousseau,1712~1778)是其中最富传奇色彩的人物之一,也是具有划时代意义的哲学家、教育家和思想家。他崇尚自然,提倡民主与自由,“回归自然”是他一生不懈追求的真理和与社会抗争的宣言,他在教育巨著《爱弥儿》中提出的“自然主义”教育思想被认为是教育史上一场“哥白尼式”的革命。

一、充满悖论的一生——卢梭的生平

第一阶段(1712~1740):成长中的自然情结

1712年6月28日,卢梭生于瑞士日内瓦一个流亡的法国新教徒家庭,父亲是一位技术精湛的钟表匠,母亲是牧师的女儿,在生他的时候因难产去世,小卢梭由父亲和姑妈抚养长大。卢梭的父亲酷爱读书,幼年时,卢梭常常和父亲在晚饭后互相朗读,有时甚至是通宵达旦地读。在这种情况下,卢梭无形中养成了读书的习惯。幼年卢梭读了不少当时较为先进的著作,像勒苏厄尔的《教会与帝国历史》、包许埃的《世界通史讲话》、普鲁塔的《名人传》、那尼的《威尼斯历史》等等。通过阅读,自由和民主的种子很早就在卢梭幼小的心里扎下了根。

10岁那年,卢梭的父亲得罪了军官,被诬蔑犯伤害罪,不得已逃亡里昂,他被寄居到舅舅家两年,在风景秀丽的波塞,跟随表兄一起接受教育。这里的大好风光和快乐生活,让卢梭形成了崇尚自然、热爱自然之心,奠定了他“回归自然”、讴歌人性本善的初基。

卢梭13岁时,舅舅将他送往马斯隆先生那里学当律师书记,希望他能赚点生活费用,但卢梭没做多久就辞掉了工作。后来,他又在一位雕刻匠手下当学徒。卢梭虽然喜欢这份工作,但因为师傅性格暴虐专横,所以在那里过得也不是很愉快。不过,在这段时间里,他恢复了时隔已久的读书习惯,常常去附近的一个女租书商那里看书。读书给了卢梭丰富的知识和广博的视野,在这些书的熏陶下,他纠正了许多幼稚的脾气和不良习惯,同时也激发了他对未来更高的追求。

16岁那年,卢梭离城出走,开始了流浪各地的生活。在流浪的过程中,他迫于生计,曾当过杂役、小偷、家庭教师、流浪音乐家等。在这一时期,他接触到了许多社会底层人民的穷苦生活,目睹了暴君及其爪牙恃强凌弱、以众暴寡、横行霸道的种种不公正、不民主的现象。正是这段受到百般磨难的经历,激发了他那无法抑制的革命激情,也才有了之后那一篇篇惊世骇俗的反封建的著作和理论。也正是在那个阶段,卢梭邂逅了决定他一生命运的华伦夫人。华伦夫人在卢梭早年的生活中扮演了保护人、朋友、情妇、精神上的母亲等多重角色。受热爱音乐和文学的华伦夫人的影响,卢梭也开始研究音乐。在那里,卢梭还有机会接触到英国思想家培根、洛克、霍布斯,法国的各派思想家如笛卡尔、蒙田、伏尔泰,以及德国哲学家莱布尼茨的著作,这些人的思想对卢梭的教育和政治观念产生了巨大影响。

1740年,他离开华伦夫人,只身来到里昂,做了马布里先生家里两个孩子的家庭老师,这也让他有机会反思现存的教育制度,为他22年后写作《爱弥儿》打下了基础。

第二阶段(1741~1749):暂别自然的迷惘和找寻

1741年秋,卢梭带着他的音乐简谱法*到巴黎谋生,乐谱交给科学院后便石沉大海,并没有带来他所期望的名誉和幸运。但是,更具意义的是他结识了年轻的唯物主义者狄德罗,两人一见如故。随后,卢梭还结识了启蒙运动的先锋伏尔泰、无神论者赫尔巴赫等人。

1743年6月到1744年8月,卢梭曾担任法国驻威尼斯大使的秘书,虽然时间很短,但从此他开始关心政治问题,产生了撰写有关政治制度著作的最初设想。这段经历为卢梭写作《社会契约论》和《论人类不平等的起源和基础》提供了素材。

离开威尼斯的一年时间里,卢梭开始做一些抄抄写写的工作。在这期间,卢梭又与孔狄亚克、狄德罗和达朗贝尔共同组成了启蒙运动中百科全书派的前期核心,并且被指定为《百科全书》撰写音乐方面的条目。

第三阶段(1750~1762):“自然主义”思想的提出及实践

1750年,卢梭的第一篇论文《论科学与艺术的复兴是否有助于敦化风俗》在第戎学院得了大奖,从此卢梭一举成名,其“自然主义”思想在这篇论文中已经初见端倪。在此后写作的《论法国音乐的信》和《论语言的起源》中,卢梭进一步发展了第一篇论文中的思想。1753年,卢梭第二次应第戎学院的征文撰写了《论人类不平等的起源和基础》,“自然主义”的思想在这篇文章中得到了鲜明的体现,他把自然人与社会人进行了比较,分析了社会的进步是如何以牺牲自然的平等为代价的。

1756年,由于厌恶城市生活,卢梭移居巴黎附近的乡村,一心致力著述。《新爱洛漪丝》(1761)、《社会契约论》(1762)、《爱弥儿》(1762)等文学、政治和教育著作先后问世。这三部著作相互连贯,共同构建了一幅合乎自然秩序的理想国的宏伟蓝图。

第四阶段(1763~1778):“回归自然”人生理想的固守

《社会契约论》和《爱弥儿》出版之后,巴黎最高法院下令焚毁书籍和逮捕作者,卢梭仓皇出逃,辗转于瑞士、伯尔尼、纳沙泰尔、伦敦、德比郡的乌通等地,开始了其长达八年的逃亡生涯。1763年,在暂居纳沙泰尔期间,卢梭发表了《日内瓦公民让·雅克·卢梭致巴黎大主教克里斯托夫·德·博蒙》(1763)和《山中书简》(1764)。他为《爱弥儿》进行辩护,重申了《社会契约论》中的民主平等思想。

1773年,应波兰威尔豪斯基伯爵之邀,卢梭写下《对波兰政府及其1772年4月改革计划的考虑》一文,实为波兰政府拟定复兴规划。卢梭在其中把教育视为政治建设之本。马克思赞扬说,“卢梭曾为波兰人草拟过最好的政治制度” 。

1770~1778年间,身处繁华都市的卢梭,内心倍感孤独,这时《忏悔录》的写作也已完成。在生命的最后两年,卢梭的心灵完全回归大自然,愤世嫉俗的热情逐渐让位于与世无争的生活态度。1776年秋,他开始写作最后一部著作《遐思录》。“这部最后的《遐想录》很像一只老而忧郁的夜莺在森林的寂静中唱出的美丽的歌曲”[1]。卢梭在法国大革命前11年(1778),于穷困潦倒中溘然长逝。法国大革命爆发之后,卢梭的声望日益高涨,1794年10月11日,他的遗骸被迁入巴黎的先贤祠。

正如其在《社会契约论》开篇所言:“人是生而自由的,但又无往不在枷锁之中。”卢梭的一生,充满了矛盾,他的《爱弥儿》对后世有着巨大影响,却把自己的5个孩子都送进了育婴堂,这也是卢梭最为后人所诟病之处。

二、教育学界“哥白尼式”的革命——儿童的发现

卢梭在教育学上的重要意义,就在于其“发现”了儿童,他主张教育的目的在于培养“自然人”,他抨击了封建教育戕害、轻视儿童的种种行径,提出教育应把儿童当作儿童看待,要求改革教育的内容和方法,使其顺应儿童的天性,遵循儿童身心发展的自然规律,这一系列教育思想的提出,为他赢得了“教育上的哥白尼”的美誉,后世更有人称他为“儿童的发现者”。

卢梭生活的18世纪是法国的黑暗时代,当时,处于第一等级的天主教僧侣和第二等级的封建权贵居于统治地位,横征暴敛,荼毒生灵,而处于第三等级的工人、市民、农民、知识分子等则毫无地位和权力可言,成为第一和第二等级奴役统治的对象。为防止人民觉醒、麻痹群众斗志,天主教从思想意识方面对人民实行严厉控制。在所谓“文明”的枷锁下,整个社会一片死气沉沉,疮痍满目。身处其中并备受其苦的卢梭为彻底改革时弊长期苦心焦思,他逐渐将自己对旧社会、旧制度的痛恨和对新社会、新生活的向往,以及他那远大的政治理想寄予到能改变人心灵的教育当中去,他相信教育能够成为改变旧制度和旧社会的手段。而一直以来对自然的热爱与崇敬,形成了卢梭尊崇天性、归于自然的教育思想,这一切都为“儿童的发现”奠定了基础。

“儿童的发现”是“人的发现”的下位概念,它是由“人的发现”迁移而来的。西方的文艺复兴运动使人们认识到了人在宇宙中的地位、目的和价值,这被称为“人的发现”。所谓“儿童的发现”,其完整的表述应该是“儿童的被发现”,卢梭确立了这样一种儿童观:儿童是具有独立人格的完全的个人。这有两层意思:其一是说儿童是“人”,他有着与成人一样的独立人格;其二是说儿童不是 “小大人”,他有着与成人不一样的内外两面(精神与物质)的生活,儿童期在人一生成长的过程中有其独立的价值和意义。[2]这些观点与当时教会主导下的教育观念有着天生的分歧。

在其教育学著作《爱弥儿》中,卢梭提出了一系列反对旧教育的观点。他说:“在万物的秩序中,人类有他的地位;在人类的秩序中,童年有它的地位;应当把成人看作成人,把孩子看作孩子。”[3]在这里,卢梭充分肯定了童年在人生中的地位和价值,强调应该“把孩子看作孩子”。他进一步告诫人们,教育应该尊重儿童发展的自然速率:“大自然希望儿童在成人以前就要像儿童的样子。如果我们打乱了这个次序,我们就会造成一些早熟的果实,它们长得既不丰满也不甜美,而且很快就会腐烂。我们将造就一些年纪轻轻的博士和老态龙钟的儿童。”[4]因此,在儿童教育上,卢梭反对那种为了所谓遥远的将来的幸福,而牺牲当下的快乐的做法。他痛惜地指出:“当我看到野蛮的教育为了不确定的将来而牺牲现在,使孩子遭受各种各样的束缚,为了替他在遥远的地方准备我认为他永远也享受不到的所谓的幸福,就先把他弄得那么可怜时,我们心里是怎么想的呢?”此外,他还提出了“消极教育”的主张来论证教育应尊重儿童的自然发展。他认为,教育“不仅不应当争取时间,而且还应当把时间白白地放过去”[5], 他声称这是“最重要的和最有用的教育法则”,甚至还主张“你开头什么也不教,结果反而会创造一个教育的奇迹”。[6]因此,对于那些迫不及待地教育子女的家长,卢梭是这样告诫他们的:“你必须锻炼他的身体、他的器官、他的感觉和他的体力,但是要尽可能让他的心闲着不用,能闲多久就闲多久……所有这些延缓的做法都是有利的,使他大大地接近了最终目的而又不受什么损失;最后,还有什么东西是必须教他的呢?如果延到明天教也没有大关系的话,就最好不要在今天教了。” [7]

卢梭的这些观点使人们渐渐认识到,儿童本身就是真正意义上的人,他们有其独立存在的意义和价值;童年生活不是成人生活的预备,童年有其固有的特殊意义与价值。这一观念在儿童观的演变历史和儿童教育的发展史上具有重大的意义。因此,人们往往把“儿童的发现”与卢梭联系在一起。

三、人人可享的卢梭——“儿童的发现”的教育学意义

2012年,是卢梭诞辰300周年,欧洲很多城市都在大张旗鼓地纪念这位先贤,正如日内瓦市民纪念卢梭的口号“人人可享的卢梭”一样,卢梭关于童年和儿童教育的相关论述具有重大而深远的教育学意义,在教育观念不断发展的两百多年里,一直是我们共同的精神源泉和财富。

卢梭的教育思想归为一点就是:教育应该把儿童看作儿童。真正的教育就是儿童内在自然天性的引导与激活,它会使人的天性越来越好地发展,使“每一代都向着人性的完满实现更进一步”[8],它绝不单纯是为了知识的获得与掌握。这就要求教育要敬畏儿童的天性,珍视儿童期的价值,尊重儿童的自然发展。

1. 敬畏儿童的天性

儿童的天性是儿童在其年龄阶段内最宝贵的财富,儿童的天性是自在的、原始的、天赋的,它展示出儿童不同于成人的成长特质,它赋予儿童活力、创造力、想象力和幻想,教育应该充分肯定它们,让它们在儿童的成长过程中自由展现。卢梭在《爱弥儿》开篇就说,“出自造物主之手的东西,都是好的,而一到了人的手里,就全变坏了。”[9]在他看来,教育的首要目的就是保护儿童的自然天性,以逐步展开儿童的成长潜能。刘晓东也曾说过,天性是人自身的自然,因而尊崇天性,就意味着尊重人的身心发展的自然规律,就意味着尊自然、去枷锁、崇个性、尚自由,就意味着尊重科学和民主[10]。因此,在现实的学前教育中,我们应敬畏孩子的好玩、好动、好奇,爱幻想、爱探索、爱想象的自然天性,顺性而动,提供与他们的天性相适宜的学习环境、学习经验、认知方式,让他们从中快乐成长。

2. 珍视儿童期的价值人类的儿童期蕴含着丰富的价值,它不仅是个体生命发展的重要时期,而且是社会不断向前发展的根基。儿童在这一时期,身体和大脑逐渐发育成熟,并在与周围环境的互动中逐渐建构起对外部世界的认识,其精神世界不断丰富,社会适应能力也逐渐增强。也就是说,儿童期在人一生的发展历程中起着生物适应和社会适应作用,具有生物适应和社会适应的双重价值。卢梭在《爱弥儿》中愤怒地批判了野蛮的教育为了不可靠的将来而牺牲现在的做法:“即使说这种教育在它的目的方面是合理的,然而当我们看见那些不幸的孩子被置于不可容忍的束缚之中,硬要他们像服苦役的囚徒似的继续不断工作,我怎么不感到愤慨,怎能不断定这种做法对他们没有一点好处?欢乐的年岁是在哭泣、惩罚、恐吓和奴役中度过的。”那么教育该如何去做呢?笔者认为,教育要做的就是尊重孩子的童年,让孩子远离他们不感兴趣的兴趣班和各种超前学习。让他们在该玩的岁月里尽情地享受快乐的童年。正如瑞吉欧教育体系的创立者马拉古奇所说:“假如大自然已下令,人类的婴儿期在所有动物中应该持续最长的时间,正如托尔斯泰所说的,那是因为大自然知道有多少河流必须跨越,有多少小径必须重新走过,大自然让成人与幼儿有更正错误的时间,克服偏见的时间,幼儿可以掌握他们自己呼吸的韵律,重塑自己、同伴、家长、教师和这世界的形象。”[11]

3. 尊重儿童的自然发展

儿童的发展是一个遵循固有顺序、有着自然进程的过程,它不可能一蹴而就。现代发展心理学的研究表明,儿童成长中各种潜能倾向的实现都有其内部的时间表,虽然外部环境会对儿童的发展产生一定的影响,但这种影响并不足以改变机能成熟的进度。卢梭早在三百多年前就深刻地认识到了这一点,他指出,人生的每一个阶段,都有其适当的完善的程度,都有其特有的成熟时期。他要求教育者要按照学生的年龄去对待他。他说:“我的方法……它是根据一个人在不同的年龄时的能力,根据我们按他的能力所选择的学习内容而进行的。”[12]在《爱弥儿》的前4卷中,他把受教育者划分为4个年龄阶段,并提出了各个阶段身心发展的特征及相应的教育任务与方法。如,婴儿期(0~2岁)以身体的养护为主;儿童期(2~12岁)以体育锻炼和感官训练为主;青年期(12~16岁)以智育为主,青春期(16~20岁)以道德教育为主。我们知道,虽然卢梭关于儿童的年龄阶段的划分及与之相应的教育内容与方法不尽完善,但卢梭充分肯定了儿童的发展需要一个过程,教育无论是选择内容还是方法都应尊重儿童的年龄阶段和特点。为了反对人们对儿童提前进行灌输,卢梭提出了“消极教育”的主张。正如他在《爱弥儿》中所说的,“你开头什么也不教,结果反而会创造一个教育的奇迹。”在现实的教育中,我们也要尊重儿童的身心发展特点和年龄阶段,能在明天让孩子知道的,绝不刻意拔高让他今天知道。“伤仲永”的故事,相信大家都有深刻的体会。

最后,笔者真心希望每一名儿童教育工作者都能够从卢梭的教育思想中吸取一点有用的东西,为自己的教育实践服务,做一名教育实践中的“儿童的发现”者。

注释:

[1][法]罗曼·罗兰著. 王子野译.卢梭的生平和著作[M].北京:北京三联书店1993:27

[2]蒋风,韩进.中国儿童文学史[M].合肥:安徽教育出版社1998,43,转引自:王浩.新文化运动时期的儿童发现.南京师范大学博士毕业论文.2010:11

[3]卢梭著.李平沤译.爱弥儿——论教育(上、下卷).北京:人民教育出版,2001:71

[4]卢梭著.李平沤译.爱弥儿——论教育(上、下卷).北京:人民教育出版,2001:88

[5]卢梭著.李平沤译.爱弥儿——论教育(上、下卷).北京:人民教育出版,2001:93

[6]卢梭著.李平沤译.爱弥儿——论教育(上、下卷).北京:人民教育出版,2001:94

[7]卢梭著.李平沤译.爱弥儿——论教育(上、下卷).北京:人民教育出版,2001:95

[8]伊曼努尔·康德著.赵鹏,何兆武译.论教育学.上海:上海人民出版社,2005:5

[9]卢梭著.李平沤译.爱弥儿——论教育(上、下卷).北京:人民教育出版,2001:1

[10]刘晓东.论教育与天性.南京师范大学学报(社会科学版),2003(4):69.

[11]卡洛琳·爱德华兹,莱拉·甘第尼,乔治·福尔曼编著,罗雅芬,连英式,金乃琪译.儿童的一百种语言.南京:南京师范大学出版社,2006:77

[12]卢梭著.李平沤译.爱弥儿——论教育(上、下卷).北京:人民教育出版,2001:258

爱华网

爱华网