中科院上海生科院神经科学研究所神经科学国家重点实验室与军事医学科学院微生物流行病研究所病原生物学和生物安全国家重点实验室合作,以小鼠为模型研究了寨卡病毒的垂直传播对子代动物脑发育的影响。

相关成果在线发表于《细胞研究》杂志。

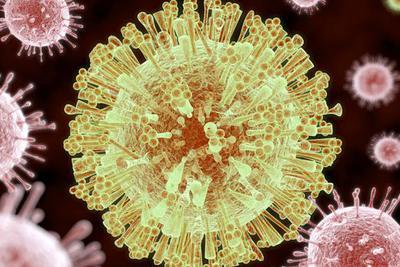

寨卡病毒主要由蚊子进行传播。一般认为,感染寨卡病毒只会引起轻微症状,包括发热、全身乏力、红疹、结膜炎,以及少数情况下免疫反应介导的格林巴利综合征。

不过,这些症状都是一过性的,因此长期以来寨卡病毒感染并未引起足够重视。

但自2015年以来,拉丁美洲寨卡病毒暴发,并伴随大量新生儿出现小头症。

今年2月1日,世界卫生组织将寨卡病毒对孕妇的风险列为值得全球关注的公共卫生危机。

随后,各国科学家紧急行动起来应对该危机。

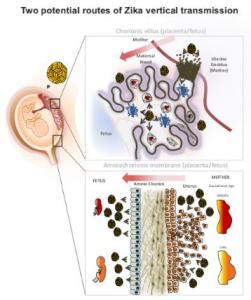

此次研究人员利用军事医学科学院从疫区回国病人身上分离的寨卡病毒株,感染怀孕小鼠。

研究发现,其可跨过胎盘屏障,直接靶向胚胎期小鼠的大脑皮层神经前体细胞并抑制其增殖,导致神经前体细胞的耗竭,最终造成大脑皮层面积缩小。

同时,病毒感染造成子代动物脑中基因表达网络的紊乱,其中很多小头症相关基因的表达受到影响。

延伸阅读:德国两人因喝羊奶感染蜱传脑炎病毒拉美孕妇堕胎人数猛增 因担心寨卡病毒传播利用CRISPR技术发现寨卡病毒和登革热病毒弱点病毒学领域前沿速递中国科学家跨界攻克寨卡病毒抛出的世界疑问泰国消除艾滋病病毒母婴传播 爱华网

爱华网