8月30日,中国驻吉尔吉斯斯坦大使馆遭受汽车爆炸袭击,造成袭击者本人当场死亡,使馆内3名吉国工作人员受伤。这是中国驻外使领馆第一次遭到自杀式汽车爆炸恐怖袭击事件。

作为一名外交人员,我们在严厉谴责这一极端暴力行径的同时,是否也应该进行深入思考:面对恐怖袭击,外交官需要一个什么样的使领馆来保证我们自己的人身和财产安全。今天,小财君就为大家细细道来。

使领馆是一个国家国家权力和地位的象征,它代表着一国政府和人民。通常来说,驻外使领馆是比较安全的地方,东道国要为建交国使领馆提供外围安全保卫,同时,使领馆内部的安全由相关的安保人员负责。

值得一提的是,使领馆本身就是一种外交工具,代表着国家的形象。以美国为例,他们认为:“美国的使领馆应该成为美国的象征,它让世界视美国为精力充沛、面向未来型的国家。”可以说,使馆本身就成为了文化广告,或是宣传工作,反映了建筑理念和政治需求的结合。

美国驻华使馆(新馆)

正是因为使领馆具有这一特殊作用,使领馆并不是一般的建筑。一方面,使领馆要满足外交人员的工作和生活需求,保证人员和财产安全;另一方面,使领馆体现了一个国家的文化历史,反映一个国家的外交战略。

比如,在冷战时期,美国开启了大规模的使馆建设活动,意在展示其对盟国的承诺,维护其作为超级大国的世界形象。

同时,为了展现美国民主和开放的国家理念,美国在建设使馆时多采用玻璃、钢筋和混凝土这些极其现代的结构。这正是因为美国国会一直希望国务院外交建筑局将美国驻外使领馆建成亲切的、易接近的建筑,让当地人对美国的存在产生好感。

但不知道从什么时候开始,使领馆逐渐成为恐怖袭击的对象和目标。

比如,1983年的自杀性爆炸袭击事件造成美国驻贝鲁特使馆几十人死亡,这一事件也成为促使美国改变对恐怖袭击态度的转折点。据不完全统计,自1983年以来,美国外交机构(包括针对建筑物、人员和车辆等)遭受的袭击和未遂袭击多达300余起。

袭击事件发生后的美国驻贝鲁特使馆

最骇人听闻的使馆遭受恐怖袭击的事件是发生在1998年8月,恐怖分子在先后不到几分钟的时间里,用汽车炸弹袭击了美国驻肯尼亚首都内罗毕和坦桑尼亚首都达累斯萨拉姆的使馆,炸弹在顷刻间把两个大使馆及其附近地区变成了堆满弯曲的钢筋和水泥块的废墟,造成220多人死亡,超过4000人受伤。

袭击事件发生后的美国驻肯尼亚使馆

贝鲁特使馆爆炸事件后,由时任美国务卿乔治·舒尔茨任命退休海军上将鲍比·英曼领导的海外安全咨询小组进行全面调研。一年后,海外安全咨询小组提交了一份《国务院安全咨询小组关于海外安全的报告》。

报告要求国会大幅增加用于安全系统更新和新建项目的拨款,还特别提出了全新的、更严格的安全标准,要求所有美国驻外使领馆都要执行,不受地域限制。这一新标准被称为“英曼标准”。

其实,在实施“英曼标准”之前,美国使领馆就通过控制公众通行来对使领馆周边安全进行管控,比如在使馆外窗上增设带尖刺的护栏,阳台上安装防弹护栏以及利用其它缓冲设施以阻止愤怒的暴徒和入侵者。但这些措施对炸弹的抵挡功效十分有限。

美国驻希腊使馆

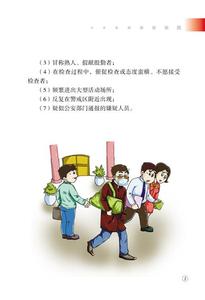

以下来简单看看,“英曼标准”主要包括哪些要求:

尽管这一标准并未要求建筑能抵抗导弹或空袭,但已足以抵御那些来自地面的袭击。

在当时,美国如果完全实施“英曼标准”的话,意味着需要大规模更换使馆建筑,尽管如此,美国国会还是支持了这项耗资巨大且很难实行的一揽子新标准。

美国驻索马里摩加迪沙使馆是第一个实施该新安全标准的项目,使馆于1989年完工启用。但很快当地就发生政局动乱和地方冲突。

死里逃生的美国大使詹姆斯·毕夏普回忆当时情景时说,动乱极其突然,海军陆战队和海豹突击队实施了营救行动,用直升飞机将使馆人员撤离到关岛号军舰上,当最后一架直升飞机起飞后,索马里暴徒翻过院墙,用火箭弹炸开了使馆大门,将使馆洗劫一空,并杀害了留下的当地雇员及其家人。

还记得吗?2015年7月26日,中国驻索马里使馆所在的“半岛皇宫”酒店遭受自杀式炸弹袭击,造成中国大使馆1名武警罹难,3名武警受伤。

袭击事件发生后的中国驻索马里使馆所在酒店

随后,美国驻也门使馆、驻约旦使馆、驻科威特使馆等都按照“英曼标准”进行实施,相比过去玻璃幕墙开放、自由的风格,这些使馆是典型的综合建筑群,办公楼、公寓、学校和娱乐设施都在一个院子里,厚达1英尺的外墙基本没开窗户。

美国驻也门使馆

以美国驻约旦首都安曼的使馆为例,整个使馆区比六个足球场还大,整栋建筑物形同一座军事要塞,周围100米内都是空地,三米多高的钢筋混凝土围墙上架着电网,围墙外挖有深沟,几个大门口都有约旦特种部队的装甲车看守。

美国驻约旦使馆

作为一名曾经在国外常驻工作过的人员,真是亲眼见识过美国等西方国家使领馆的“厉害之处”。一般他们的使领馆选址都会选在当地的制高点,从上至下,一览无余,最好一面靠海或临河,便于紧急情况下的撤离。

比如,美国使领馆都会有海军陆战队人员进行驻守,在使馆区外设立警卫哨,在使馆门厅安置安检设备。曾经常驻非洲时,有幸进入到美国驻当地的使馆,不仅门口戒备森严,而且在安检处需要反反复复地接受检查,确认没有问题后才允许进入。

海军陆战队驻守美国使馆

但据说,在很多地方,别说进去,就连想看一眼美国使馆什么样都做不到。一般使馆门口都设有水泥隔离墩,路边树立着“禁止停留和拍照”的警示牌。

有一次,和小伙伴开车路过美国驻非洲某使馆,小伙伴在车上隔着使馆正门20多米,用手机偷偷拍了张照片。谁知,车还未驶过50米,就被使馆保安迎面拦下。车上7、8人,对方二话不说,就直接准确地找到拍照的小伙伴,要求立即删除照片。要不是我们拿着中国的红皮外交护照,后果不堪设想。

就这样,随着时间的推移,美国使领馆建筑在设计风格上逐渐变得越来越缺乏特色,平面越来越封闭、重防范,使领馆的选址也越来越偏僻。

美国政府意识到任何使领馆都无法完全满足安全要求,加上缺乏足够的资金,这迫使国务院重新评估“英曼标准”,在一些具体的标准上进行妥协,比如使馆不必一定满足100英尺的退后要求,不一定要选址在偏远地区等等。

要求使馆的设计代表开放、自由的美国精神,向公众展示一个开放的、可接近的国家面貌,同时要求以不影响建筑整体风格的方式满足安全需要,这是多么困难的一件事啊!

美国驻德国使馆

无论是承担哪个使领馆项目的建筑师都遇到了如何将“英曼标准”与强调尊重当地环境、结合当地建筑条件和材料的原有建筑相协调的挑战。

在面对恐怖袭击威胁时,外交官到底需要一个什么样的使领馆?

负责美国使领馆建设的国务院海外建设局的首要任务就是保障使馆建筑和外交人员安全,这是美国使领馆设计的第一要务。但同时,如果外交官只能在如城堡般的使领馆开展工作,无法真正融入到当地,以一种开放、包容的心态与当地民众进行沟通交流,外交工作的效果会是多么的差!

但是,恐怖主义威胁改变了人们对使馆的根本理念,是明确安全至上,还是突出国家外交理念,成了使领馆建设的两难选择。既要让使馆成为一个国家的象征,又要作为这个国家外交官和公民安全的工作场所。

“完全的安全就意味着使馆里根本就不应该有人。”其实,有些风险是不可避免的,而诸如“英曼标准”的设计要求只能用来减轻风险。

随着中国在中东、非洲等不稳定地区投入的增多,面临恐怖主义和暴力袭击的危险也在与日俱增。如何增强中国驻外使领馆的防御能力,加强安全防范措施,是中国外交面临的一大重要课题。

中国驻美国使馆

一个真正的好的使领馆,就是要在防范安全风险和塑造国家外交形象之间找到一个合适的平衡点。

参考资料:《外交与建筑——美国海外使领馆建造实录》、环球日报等。

爱华网

爱华网