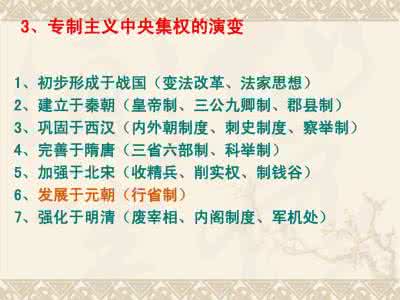

察举制后发展成什么

察举制度在选官制度的演变进程中有着重要的地位,在一定程度上抑制了等级门阀制度和血缘关系的传统封建选拔制度,相比较世袭制而言是一次巨大的历史进步。

科举制度

随着朝廷中央集权的强化,与民风的开化,察举制已经不能满足于国家对人才的迫切需求,随着时间的推移,察举制中被掩盖的弊病越发明显,已成为朝堂政局中难以弥补的疏漏。官吏选拔制度的完善与重建迫在眉睫。

科举制萌发于南北朝时期,真正成型则在唐朝。随着士族门阀的衰落和庶族地主的兴起,魏晋以来选官更加注重门第的九品中正制已面临着历史的淘汰。隋文帝即位之后,正式废除九品中正制,并下诏“举贤良”,到了隋殇帝时期,设置了十科举人,进士二科,并以“试第”取士。

到了唐朝,唐太宗、武则天、唐玄宗是创立完善科举制的关键人物,考试的科目分为常科和制科两类,每年分期举行的称为常科,由皇帝下诏临时举行的考试称为制科。这一选官制度在中国历史上盛行了一千多年,直至近代晚清时期,慈禧宣布废除科举制度,才真正意义上的退出历史舞台。

科举制度虽然是封建中央集权的产物,尤其是明清时期的八股取士,很大程度上限制了思想开放,但其给中国封建社会带来的积极影响是不可置否的。

察举制选拔的重点

汉代实行以孝治天下,极力提倡孝道观念,这一点从其推行的政令中得到了明显的体现,其中最为重要的官员选拔就是秉承了这一特点。

以孝治天下

察举制中以察举孝廉为主,在众多科目中占据主流,这也是士人踏入仕途的必经之路。当时的汉代统治者认为,孝与廉是相互并行的两种传统道德品行,孝是廉的根本,只有在家中孝敬父母,与父子兄弟互相关爱,入朝为官后才能体恤百姓,尽忠君主,因此孝是廉吏的基本前提。

两汉时期,朝廷对举荐孝悌力田是十分重视的,《汉书》中记载,“举民孝悌力田者复其身。”意思就是政府让地方奖赏子孙孝敬父母、弟弟又顺从兄长同时躬耕于农田的农民,免除其劳役。少帝元年,特设置孝悌力田二千石者一人,这种官爵位份颇高,其职责就是劝历天下,敦行务本。

西汉政府极力宣扬孝的精神,并通过察举的形式使社会中行孝之人得到实惠,通过行孝可以提高自己的社会地位,这就使得民间孝的观念得到了很好的普及,使民间父子兄弟互相关爱,保障了社会的稳定。

察举制是在汉代集权制的国家中产生,是服务于君主专制的政治产物,但同时为汉王朝选拔了一大批德才兼备的人才,有效充实和加强了中央和地方的封建统治机构,对当时社会政治、经济’文化的发展起了一定的推动作用。

察举制的弊端

两汉时期,举贤思想很好地付诸实践,形成了系统化的察举选官制度。在汉武帝的大力提倡下,察举制逐步确立和发展,成为汉代选拔官员的主要方式,当时更是出现了“群士慕向,异人并出”的文化思想盛世局面。

汉代绘画

但凡事都有利弊,察举制虽然在当时的官制发展的进程中有着一定程度上的进步意义,但也被封建社会的弊病所限制,因而其本身包含了利弊两方面。

一、在察举制下,虽然察举制科目众多,但天下之大,贤人众多,朝廷的耳目有限,仍有许多不为人知的贤才被埋没在乡村野氓中,终其一生都未得重用,造成了人才的流逝与浪费。更为严重的是,众多贤能不及之人,通过投机倒把的途经,贿赂或者攀附关系使自己成为被察举的对象,而这一类人,因私情走上仕途,必定对其察举者抱有伯乐之恩,并为之效命,如此地方势力便会形成宗派行为,成为虎踞一盘的地方集团。

二、察举制最为重要的标准是以贤德作为最高标准的,但这并非是具体化的表现,不易作出明确的判断。人的道德品质须通过对其言行的长期考察才能得出比较客观的评价,而且所观察到的言行也有可能是表面功夫,实则暗藏祸心,抑或是在今后走上仕途的道路中意志不够坚定,沽名钓誉,同流合污。这样的例子不胜枚举。

三、察举制的广泛推行,在地方出现了评议之风,市井之人对他人妄加评论,清议之士好品评藏否人物,不重实际,空发议论。这类清议现象到了魏晋时期尤为严重,清议名士中有许多都是“刻情修客,依倚道艺,以就声价”者,清议成了这些伪君子攫取名利、捞取政治好处的资本。

四、察举制在其后期,弊端愈演愈烈。任人唯亲、唯财、唯势,权门势家把持察举的结果,令流弊百出,察举制度的根本缺陷暴露无遗。

察举制的影响

汉朝察举制是我国官制发展中的一个创造性成果,与汉朝以前各朝的官吏选拔中的世袭制度相比是一大进步。实行了300多年的两汉察举制,对后世产生了重要的影响。从实际情况观察,察举制度确实为汉朝选出了许多人才。究竟什么原因令察举制度能如此成功呢?

汉代人物画

总括而言,有以下几点:一、察举科目多,涵盖了国家所需的各种人才,选拔的范围也较广,为有才干的士人提供了较多晋身仕途的机会;二、相对而言,察举制度执行严格,对举主和被举者均有赏罚,特别是举主,不得不谨慎行事,因而减少了滥竽充数的情况发生;三、最重要的是选拔与考试相结合,为被举者提供了公平竞争的舞台,使真正优秀的人才有脱颖而出的机会。

此外,汉代察举之得人,还要归功汉武帝。在此之前,有汉初的文景之治,加上汉武帝的雄才大略,求贤若渴,于是大力推行察举制度,呈现出“群士慕向,异人并出”的勃勃生机,造就了汉王朝成为当时的文明大国。

但由于汉朝选才之权集中在皇帝以及中央和地方官员之手,人为因素对选才有着决定性的影响,也是这一制度的根本弊端。当时被举者占四分之三是现任官吏,造成平民儒士中之优秀人才被拒之门外。特别在东汉后期,任人唯亲、唯财、唯势,权门势家把持察举的结果,令流弊百出,察举制度的根本缺陷暴露无遗。

察举制度变迁史稿

《察举制度变迁史稿》作者是阎步克,历史学博士,北京大学中国古代史研究中心教授,他主要专业方向为魏晋南北朝史、中国古代政治制度史和政治文化史。

《察举制度变迁史稿》封面图

阎步克从察举制八百年来的历史变迁历程为角度,深刻剖析了自两汉以来直至隋唐时期演变为科举制的选官制度的封建政体。《察举制度变迁史稿》的研究对象为成立于汉,并最终在隋唐演变为科举制的察举选官制度的七八百年变迁历程,书中把官僚制理性行政、帝国政体下的特权分配与权利斗争,以及作为帝国官僚来源的知识群体的动态,作为制约察举制变迁的三个主要动因。由此出发,对大量相关史料进行了考订梳理,在此基础上,对察举制中的“以德取人”、“以能取人”、“以文取人”及“以名取人”、“以族取人”因素的表现形式、相互关系及变迁,进行了深入分析和精到阐述。

该书对察举制的产生、发展和向科举制的演变,提供了一个独具特色的解释。阎先生在书中旁征博引,其阅读量之大,考证之细致,方法之精妙,着实是一部历史巨作。这本书和其另一部著作《士大夫政治演生史稿》一样,都用了功能结构主义的分析方法来看待古代中国的官僚制,大概就是“用了西方的方法论来解读中国的史料”。

爱华网

爱华网