《道德经》解读之七---第一章

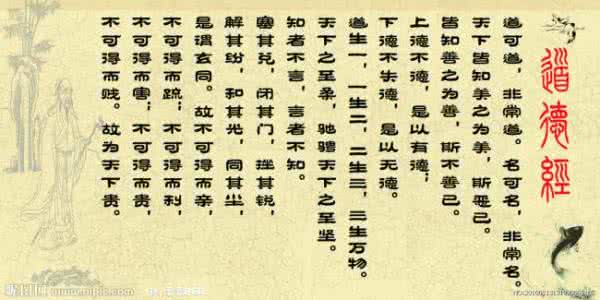

【原文】道可道,非常道;名可名,非常名。无,名天地之始;有,名万物之母。故常无,欲以观其妙;常有,欲以观其徼。此两者,同出而异名,同谓之玄。玄之又玄,众妙之门。

一、直译

可以用语言来阐明的道,不会是恒常的大道;用文字作为物质世界的名称,不能揭示其物质的本质。

“无”,可以称为宇宙万物的根源;“有”,可以称为宇宙万物的母亲。

所以,常常置自己于“无”的状态,可以感知“无中生有”的妙处;常常置自己于“有”的状态,可以感知“有”化为“无”妙境中的边际。

“无”与“有”名称不一样,但都是恒常大道的不同示现,可谓玄秘啊。有无相生,更是玄妙中的玄妙,也是体悟大道的金钥匙。

二、注解

1. 道可道,非常道。

A “真理是与文字无关的,真理像天上的明月,而文字却像我的手指,手指可以指出明月的所在,但手指却不是明月,看月也不必一定透过手指,不是吗?”《禅说》

B “须菩提!说法者,无法可说,是名说法。”《金刚经》

C “青青翠竹,尽是法身;郁郁黄花,无非般若”。 《大珠慧海禅师语录》

2. 名可名,非常名。

万物本无名,后因人而名,但名不符实,故曰强名,曰非常名。

3. 无,名天地之始;有,名万物之母。

A 老子用“无”和“有”两个方面来阐释道。

B “道生一,一生二,二生三,三生万物。”(《四十二章》)“道”与万物之间存在“一、二、三”...“天下万物生于有,有生于无。”(《四十章》)“道”与万物之间存在“有”。如何理解老子的“有”?本翻译也只是用“万物的母亲”做了模糊的说明。

C 这里的“有”若理解为佛教的“缘起”,非常合适。所谓“缘起”,就是说:世间上没有独存性的东西,也没有常住不变的东西,一切都是因缘和合所生起。

4. 常无,欲以观其妙;常有,欲以观其徼。

A 无,无我,无欲,无为,清虚,即是“致虚极守静笃”。

B 常无和常有是体认大道的方法。

C 无中生有,何其妙;有化无时,谓之徼。徼,边际,临界点。

三、感悟1. 老子在第一章中,阐述了三个最重要的概念,即道、无和有。无和有都是来自于道,分别是道的实相(道体)和表象(道用)。

2. 道是万物的源头和最终的归宿。道是万物存在的条件,但不依赖于任何条件而存在。

3. 道,是老子的最高真理、极致境界,如同佛教的法界、基督教的上帝、印度教的梵天。

4. 大道无形无声无相,故不可言说。

恒常道不可言说,但可以用启示性的语言加以指点。譬如有人请教什么是母爱,你可以说“当你有自己的孩子,自然就知道了”。这语言文字并没有说明母爱的内涵,但告诉了方法,这便是亲身体验“做母亲”。

世界上许多事情都不是语言能够正面充分表述的,善于运用语言的大家,总是用语言启发人,让读者超越语言,去更好地把握对象的本质。

我们读文章,不能执著于语言,不能拘泥于文字,因为语言文字本身不过是表意的工具,要通过文字所指的方向领悟实质。

印度尼赫鲁总理对宋庆龄说:“夫人,许多年来我们注意着您说了什么,做了什么,没有说什么,没有做什么……”这话讲得实在是妙极了。“无”,是最高境界的“有”,是最美妙的“有”,是得其神韵的“有”!

附录~~~古今中外人士评说老子《道德经》(节选1)

孔 子:孔子到东周首都向老子问道,回去后对弟子们说:“鸟,吾知其能飞;鱼,吾知其能游;兽,吾知其能走。走者可以为网,游者可以为纶,飞者可以为矰。至于龙吾不能知,其乘风云而上天。吾今见老子,其犹龙耶!”

司马迁:老子修道德,其学以自隐无名为务。居周之久,见周之衰,乃遂去。至关,关令尹喜曰:“子将隐矣,强为我著书。”于是老子乃著书上下篇,言道德之意五千余言,而去,莫知其所终。

李隆基:老子思想“其要在乎理身、理国。理国则绝矜尚华薄,以无为不言为教。……理身则少私寡欲,以虚心实腹为务”。

白居易:在《读老子》诗中,他写道:“言者不知知者默,此语吾 闻于老君。若道老君是知者,缘何自著五千文?”

爱华网

爱华网