傅斯年简介

傅斯年简介是这样开始的:傅斯年出生在1896年,那是初春的三月万物复苏的季节。从小受书香门第的熏陶,傅斯年少年时期接受了很好的教育。

傅斯年照片

在1916年刚满20岁的傅斯年升入了当时中国最高的学府北大,在这里他怀着一腔热血。

傅斯年在追求自由与民主的年代里参加了“五四”运动,之后不断的磨砺自己,曾先后入爱丁堡大学和柏林大学学习。学习结束后回国任教,大量优秀学生出自他门下,同时在历史语言的研究上有很深的刻苦钻研,发表了诸多的文献著作,一时之间传为佳话。

在抗战胜利后,傅斯年继续教书育人,他与北大的缘分是冥冥之中注定的,傅斯年曾经担任北大的临时校长。

1942年1月,战争原因历史语言研究所要迁到台北,傅斯年也迁至台北,随后继续育人出任当时台湾大学的校长。在做台大校长期间,整治学风,提倡注重科学研究,为台大注入了一股新的学术之风,台大优秀的人才如雨后春笋般的出现。

晚年的傅斯年身体每况愈下,先后患有高血压胆结石等疾病。在1950年12月20日的早上,他去参加议会,一位议员当时对教育行政提出质疑,傅老先生因太过于激动气愤的回答突发脑溢血逝世。

一代学者就这样突然离开,年仅55周岁,一位学者曾因感佩写下“天下英雄独使君”的诗句。这是对傅斯年先生最好的评价!

傅斯年儿子

时光流转,岁月如梭,国学大师傅斯年先生已经离开我们六十六年了。傅斯年作为一个学贯中西,凛然正气的一代学者离开时仅55周岁,让人惋惜。人们一直在猜测傅斯年离开时他年仅15岁的儿子傅仁轨的情况,很多年后人们仍然好奇傅仁轨的情况甚至一时之间有负面新闻在报道:傅斯年儿子在美国染上恶习,学业荒废。因为父亲的关系,人们对于傅仁轨的这种情况从质疑到惊讶再到惋惜,至于真实情况被人们忽略了。

傅斯年照片

一位名叫岱峻的作者发布了篇文章大致说傅斯年儿子写给他一封交流信,全篇是英文,只有在信的后面歪歪扭扭写着傅仁轨这三个汉字,文章作者最后感慨为什么傅斯年的儿子竟然不会中文?当傅仁轨看到这篇文章很伤心,认为作为一个学者仅凭一封信就断章取义,道听途说这不是一个学者的作为。

那么傅斯年的儿子到底是不是如传说中真的那么颓废呢?在大家印象中傅斯年先生一代学者形象,傅斯年先生的内人也是位才女,家庭的氛围对于孩子的影响是潜移默化的。当人们真正的去了解傅斯年的儿子时才发现,他的儿子傅仁轨是如此的优秀,不曾有颓废堕落这一说。他在父亲去世后,在海外潜心学习,学成后成了一名优秀的科技精英。不管是父亲傅斯年儒雅的学者气质还是母亲果敢坚定大性格他都继承了,他热爱自己的祖国,孝顺母亲,人们看到的傅仁轨是一位正直、善良、仁慈、孝顺、极富有教养的学者形象。

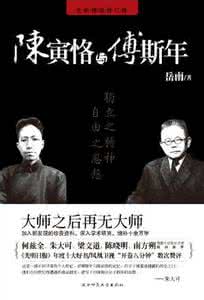

陈寅恪与傅斯年

当人们提起陈寅恪时,会在心中默默的说一句大师!提起傅斯年时,人们也会说句大师!随后就只剩下敬仰之情,徐徐升起。

陈寅恪照片

民国时期的中国是一个英雄辈出,天才成群的时期,陈寅恪与傅斯年他们在这个动乱的年代里读书,识字,他们都受到过良好的教育,并且学贯中西。陈寅恪曾经留洋16年,对二十多种的文字精通。傅斯年曾参加过五四运动,并且也曾海外留学7年,两人的经历是如此的相似。陈寅恪学成后归来,进入清华教书育人,门下人才济济;傅斯年学成后进入北京大学任教,曾一度是北大的代理校长。

陈寅恪与傅斯年相似的人生经历使得他们一直都惺惺相惜,君子之交淡如水,在那个动荡的年代里能够遇上一个志同道合的知己实属不易,二人相聚一堂,小酌一杯,说尽天下事。陈寅恪与傅斯年他们二人一个被誉为”人间最稀有的一个天才”,一个被称作”三百年来仅此一人”的教授之教授。可见当时的人们对于这两位大师的敬仰之深!一位名叫岳南的作者曾写过一本书,书名就叫做《陈寅恪与傅斯年》,对他们两位的事迹进行了多方位的介绍和比较,并评价他们是“大师之后再无大师”,陈寅恪与傅斯年具备魏晋名流之风。

尽管后来傅斯年去了台湾,因为突发的脑溢血去世,陈寅恪卧病最终病逝于岭南。隔着一湾海峡两人从此没有见过面,但是那份相濡以沫的知己之情又岂是那一道道海峡能阻挡住的呢?

傅斯年 傅雷

傅斯年傅雷从字面上看貌似是一家人或者是相近的人,从出生年代来看,两个人或许也有千丝万缕扯不开的话题,其实傅斯年和傅雷并没有多大的关系,只不过是出生在差不多时间不同地域,研究领域不同的对中国近代有影响的人而已。

傅雷旧照

傅斯年,著名的历史学家,古典文学研究家,曾担任中央研究院历史研究所所长。提出了上穷碧落下黄泉,动手动脚找东西的原则。其人文思想对后来的历史研究指出了一条鲜明的道路,其部分的思想言论到现在有些都是先进的。傅斯年是一个感性与理性人格双重并存的人,也有人说只是伪君子,但是其人文品质是不会磨灭的。

傅雷,上海人,翻译家,文学评论家。尤其是对巴尔扎克的作品翻译有自己独到的研究和见解。缘由当时中国可以翻译西方文学作品的少之又少,翻译精品的人更少,所以在当时独树一帜。

从他们的经历,研究领域,生平经历来看,根本没有任何的交集。如果一定要说傅斯年傅雷有什么内在的关联的话,两个人只是新旧社会交替产生的两颗新星罢了。他们都在同时代留下了自己最宝贵的东西,也是新时代带给他们不一样的见解,从而从同时代人中脱颖而出。两个人没有太大的关联,但确实是中国同时代的佼佼者,傅斯年傅雷在各自领域做出的贡献也会在历史上留下深深的印记的。

爱华网

爱华网