《广阔的天地》--“知识青年到农村去”

难忘的岁月 知识青年上山下乡运动

上山下乡运动指的是二十世纪六、七十年代的 文 革 运动后期,组织大量城市“知识青年”离开城市,到农村定居和劳动的政治运动。

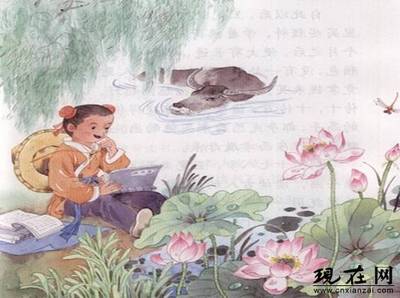

上山下乡运动最早可以追溯到 1955年,六十名北京青年组成了青年志愿垦荒队,远赴黑龙江省去垦荒。共青团中央于 8月30日为他们举行了盛大的欢送会。团中央书记胡耀邦在欢送会上把“北京市青年志愿垦荒队”的队旗授予这批青年。中共政府鼓励当时的知识青年“上山下乡”,“自愿到条件艰苦的农村去锻炼自己”,把邢燕子等人做为典型模范在青年人中大为宣传。

1968年12月,毛泽东下达了“知识青年到农村去,接受贫下中农的再教育,很有必要”的指示,上山下乡运动大规模展开,1968年当年在校的初中和高中生(1966、1967、1968年三届学生,后来被称为“老三届”),几乎全部前往农村。

文革中上山下乡的知识青年总人数达到1600多万人,十分之一的城市人口来到了乡村。这是人类现代历史上罕见的从城市到乡村的人口大迁移。全国城市居民家庭中,几乎没有一家不和“知青”下乡联系在一起。

上山下乡的目的地很多,包括云南、贵州、湖南、内蒙古,黑龙江等地。政府指定“知识青年”劳动居住的地方,通常是边远地区或经济落后、条件较差的县。这一做法很快就成了既定政策。但同时,一些干部子女通过参军等方式避免了去上山下乡,或者到诸如北京郊区这样的地方落户。

在当时,有一部分青年是“满怀热血”地投入到这场运动中,所谓“满怀豪情下农村”,“紧跟统帅毛主席,广阔天地炼忠心”。但更多城市青年是被政府强制离家、迁往农村的。与其在城市的生活相比较,知青们普遍感觉在农村生活很艰苦,他们在贫困的农村地区当然无法继续接受正常的知识教育,文化生活也几乎没有,他们和当地农民的关系也远非融洽。

“上山下乡”的“知青”当中,大部份是到农村“插队落户”,但还有一部份虽然也是务农,过的却是“生产建设兵团”的准军事化生活,他们的状况与“插队知青”有很大不同。“上山下乡运动”前期,全国各地组建了许多“生产建设兵团”,有一大批“知青”到这些“生产建设兵团”参加“屯垦”。“生产建设兵团”虽有“屯垦”的功能,但却非正规军队,它同时兼具安排城市失业青年就业和备战的目的。

进入70年代以后,开始允许知识青年以招工、考试、病退、顶职、独生子女、身边无人、工农兵学员等各种各样名目繁多的名义逐步返回城市。到70年代后期,出现了大规模的的抗争,知青们通过请愿、罢工、卧轨、甚至绝食等方式的抗争强烈要求回城,其中以在西双版纳的抗争最为出名。1978年10月,全国知识青年上山下乡工作会议决定停止上山下乡运动并妥善安置知青的回城和就业问题。

上千万的知青回城后,似乎并未出现某些官员担心的城市因容纳不下这么多人而引发的大规模混乱。相反,由于这个决定得到了全国人民的欢迎反而使得城市社会和农村社会都更加“和谐”。政府在八十年代初骤然强化的计划生育政策在一定程度上是对知青返城后产生的就业压力的一种反应。

上山下乡虽然暂时缓解了城镇的就业压力,毛泽东借此达到了解散红卫兵组织的目的,但是几千万年轻人的青春被荒废,无数家庭被强行拆散,这场运动也造成了各个层面的社会混乱。由于无数本应成为学者专家的年轻人莫名其妙地在乡间长期务农,八十年代以后出现了知识断代,学术研究后继乏人的现象。

一些曾经参加上山下乡运动的人后来经过自己的努力成为了作家,如史铁生,叶辛,梁晓声,张承志,张抗抗等,他们都曾以自己的亲身经历创作了知青文学。然而,更多的知青则永远失去了受教育的机会,他们在九十年代的下岗潮中更是首当其冲,经常被工作单位裁减而失业。

运动过去几十年后,当年的知青们已经成为中国社会政治经济的主力,不少知青对当年的下乡表达遗憾,但也有对自己留在农村的青春年华抱有怀旧情绪,甚至有人自称“在广阔天地里度过了少年和青年时代的这一代人们,有一个共同的感受——决不后悔。”

邓小平曾说:我们花了三百亿,买了三个不满意:知青不满意,家长不满意,农民也不满意。

爱华网

爱华网