殷商时代应该已有简册的存在,但由于材质的关系,在这些材料上书写的字迹,至今没有发现,因此商和西周的墨迹资料极少。但春秋战国之后,墨迹存留逐渐多了起来,主要书写在三类载体上;玉或石、丝织物和竹木简之上,或朱书或墨书,运笔起止呈露锋状,点画两端尖锐而中间壮实,时有柔劲的弹性表现,与双刀书契的甲骨文较为接近。

1.盟书

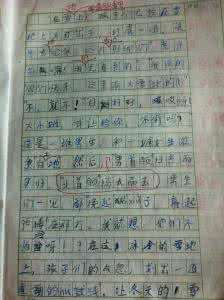

盟书是各诸侯国或卿大夫之间建立同盟时埋在地下或沉于河水之中的誓约记录。目前发现的有两件:1965年山西侯马晋国遗址出土的《侯马盟书》和1979年河南温县出土的《温县盟书》。《候马盟书》计有5000余片,字迹清晰者约600余片。《温县盟书》计有10000余片。它们真实地保存了当时运用毛笔的方式和特点。起笔常常用力下按,形成点状或斜切角状,收笔出尖,笔画呈首粗层细的形状,少数两头都用尖形。写得严谨而爽利,点画之间一无生硬的阻隔感,隐带一种笔断意连的行气。这两种写法比较容易控制笔锋。描画多有倾斜,竖画亦不垂直,因而结体欹侧活泼,与金文的庄严面目大异其趣,有些形式因素,似乎已经开启了后来隶、楷、行、草等今体字的写法。从这两件作品可以推测,如果不加修饰、调整aIhUaU.cOM,而比较自然地使用毛笔,则今体字的萌生,是一种历史的必然。今体字的点画、结构,正是为适应书写的需要而逐渐形成的。

2.楚简帛书

楚简帛书的文字具有典型的地方特色。起收笔锋运用的变化不大,笔画里弧形而且倾斜,富有动感;字形多取扁势、侧势,有一种自然随意的效果。书迹点画舒展,具有灵动感。与之相比,秦简文字已隶化,但还带有一些篆字的结构方式,书风则尚质实。郭沫若认为,其“字体虽是篆书,但和青铜器上的铭文字体有别,体式简略,形态扁乎,接近于后代的隶书。它们和简书、陶文等比较相近,是所谓民间的‘俗书’。”并肯定它们是富有生命力的。

现在文字学家通常认为隶书主要出于秦地,受其它地区影响较小。但楚简帛书的存在至少可以说明,在楚地(以及秦、楚以外的其它地区)同样存在正体文字俗化、简化的趋势——这正如在秦以外的其它地区也存在小篆化趋势一样,是历史发展的必然规律。

从商代后期到秦统一中国(前221年),汉字演变的总趋势是由繁到简。或许也可以这样说,如果不是秦而是其它六国之一的任何一个国家统一中国,也会出现类似于隶书的新字体,它的特点也应当是简便适用。

这种演变具体反映在字体和字形的嬗变之中。西周晚期金文趋向线条化,战国时代民间草篆向古隶的发展,都大大消弱了文字的象形性,然而书法的艺术性却随着书体的嬗变而愈加丰富。

从书法的角度审察,这些古代汉字已经具有了书法形式美的众多因素,如线条美,单字造型的对称美,变化美以及章法美,风格美等。

爱华网

爱华网