在这个季节,田间到处都是嫩绿色,随意摘一把荠菜、马齿苋,亦或是蒲公英带回家,焯过水后,稍微凉拌一下便是绝好的美味,带着春天的朝气和田野的芳香。

然而,面对这些大自然的恩赐,我们是否可以毫无顾忌地享用?新鲜绿色的背后,是否有一些食品安全隐患被忽视?将田间“野味”带进实验室,为您揭开隐藏的风险。

实验材料

3月24日下午,记者分别在两片麦田间摘取麦蒿(样品A)和荠菜(样品B);在道路绿化带摘取刺刺菜(样品C);在田间地埂边摘取马生菜(样品D),每份样品约1kg。25日9:30,送至山东标准检测技术有限公司实验室。

实验步骤

依据GB/T 19648-2006检测标准,检验人员对野菜样品进行处理——首先用制样机将样品粉碎,称取固定克数,加入乙腈萃取过滤。静置片刻后,通过净化、浓缩等将样品中的干扰成分剔除。最后,置入气相色谱仪测定得到结果。

按照以上步骤,检验人员对记者送检的4份野菜样品,一一进行毒死蜱、敌敌畏、氧乐果、六六六、克百威等50种常见农药残留量检测。

4月8日,该机构出具检验报告。

实验结果

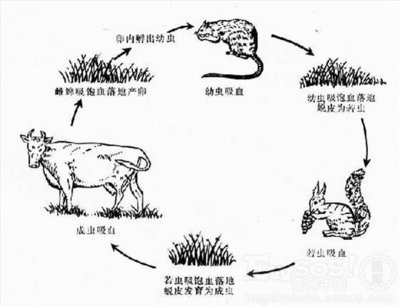

农药残留是指农药使用后一个时期内没有被分解,有毒代谢物等仍残留于蔬菜中。经过检验,刺刺菜和荠菜样品中分别检出辛硫磷和毒死蜱(俗称“杀虫剂”);马生菜和麦蒿样品未检出。

实验解读

野菜并不等于绿色安全

近些年,随着“绿色消费”观念的兴起,野菜备受市民青睐。不少市民认为,野菜是自然生长的,没有施用过化肥、农药,应该是最安全、最绿色的食品。甚至有些农贸市场的菜贩抓住市民害怕农药残留的心理,宣称“野菜一点也没受污染”,不少市民也是深信不疑,纷纷购买。有些市民更是趁春游踏青之际,到郊区的田野、农田边挖野菜。

“野菜是不是比人工种植的蔬菜更美味、更有营养暂且不论,安全与否才是其能不能上餐桌的重要条件。”检验人员告诉记者,一般市面所售蔬菜都会经过相关监管部门抽检和农贸市场的把关,对农药残留含量进行检测,进而保证蔬菜的安全性。“而野菜却是人们自己采摘回来的,没有经过任何检测,其中是否存在有毒有害物质?农残是否超标,都不得而知。”

爱华网

爱华网