淮海战役背景

淮海战役前期,1948年下半年起,国民军日益在大陆失去战略优势,形势上逐渐处于不利地位,八月份,国民党召开会议制定了战略应对方针,主张稳定东北地区,巩固华北一带,而在西北部则阻匪扩张,然而在华东华中地区便全力以赴加强进剿。至此以后,国军主张防御,重兵坚守,编排了重兵集团,形成对共军应战策略。

战前态势

而中共方面,于九月份展开了西柏坡政治会议,制定了逐渐由游击战转变为正规对抗的作战形式,并定下了建军五百万,歼敌五百旅,五年时间全面剿灭反动势力的任务目标。

九月中旬,中国刚发动了济南战争,这作为我军第一次攻克国民军重点防守地区,济南的失守意味着国民军该战略计划的失败。在此次战役中,蒋介石集结了徐州地区的多个主力兵团北上解围,但仍旧难以抵抗强大的华野军的阻援,三个兵团共十七万人在阻援部队面前原地徘徊,寸步难移,直到济南被攻破也仍旧未能集结完毕。

在这场济南战役中,解放军一共剿灭国军两万余人,俘虏六万余人,其中有将领23人,期间起义不断,缴获枪支弹药无数。随着济南的攻克,山东境内各地的据守国军也先后弃城,只留下极少数的几个据点,至此以后,中共势力之焰难以抵挡,南下作战已无负担。

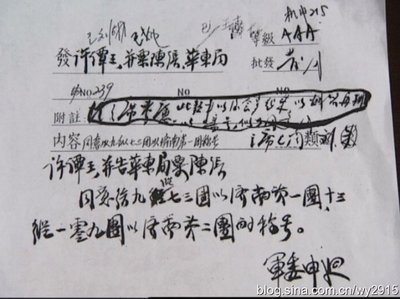

9月份济南战役之后的24日,粟裕向中央上报,表示淮海战役势在必行,得到了中央军委的同意。

淮海战役参战部队

淮海战役是三大战役中规模最大,战斗最凶,解放军牺牲最多,歼敌最多的一场血战,同时也是一场各方面影响最大的战役,双方参战部队数量极大,兵力对比极其悬殊,解放军以少胜多,将蒋介石的精锐骨干部队全数歼灭,缴获无数。

淮海战役作战场景

解放军共出兵60万,中原、华东两大野战军协调一致共同作战,一共二十三个纵队,并加上40万左右的民兵以及200多万人的支前大军的支持,总前委是邓小平、刘伯承、陈毅、粟裕、谭震林。华东野战军有第一、三、四、六、八、十、特种兵、两广纵队加上山东兵团以及苏北兵团,一共十六个纵队外加四个旅,共四十多万人。而中原野战军参战的有第一、二、三、四、六、九、十一这七个纵队以及三个旅,将近二十万人。

国民军由刘峙担任总指挥,集结了国民党的良兵主力,共80万人。其中由邱清泉担任司令的第二兵团在陈官庄地区被灭,含六个军。增援黄维的第六兵团由李延年指挥,下辖四个军。由黄伯韬指挥的第七兵团在第一阶段于碾庄地区被歼灭,下辖五个军。刘汝明的第八兵团下有两个军,黄维指挥的王牌兵团第十二兵团下辖四个军于双堆集地区被解放军歼灭。李弥的第十三兵团共四个军于陈官庄地区被歼。孙元良的第十六兵团于陈官庄地区被歼灭,两个军。此外第三绥靖区发生大范围起义改编,整个被解放军消灭。

这场战役以解放军取得全面胜利而告终,进一步加剧了国民党的政治以及军事危机,完全丧失主动权。

淮海战役过程淮海战役是三大战役中最复杂的一场,于1948年11月6日开始、1949年1月10日结束,共经历了66天,过程可分为三个阶段。

淮海战役第一阶段地图

第一阶段到11月22日,主要是推进阶段。国军从一开始就没料到对方会迅速发动战争,一直保持防御状态,所以在大意轻敌之下仓促应战。等到他们发现对方主力扑向徐州,才进行军队的收缩靠拢,而华东野战军按照计划在6日的夜晚从四面八方发动进攻。黄伯韬为了等待后方的部队而没有及时撤退,被华野追上,最后10万人兵团全灭,自己也阵亡。在国民党绥靖区地方党的起义下,解放军迅速推进,并且完成了对徐州的包围。蒋介石调回杜聿明具体指挥战役并继续投入更多的部队,而中共方面建立总前委。

第二阶段到12月15日,是包围阶段。国军方面黄维所率领的军团,慢慢被解放军包围,在他准备突围时,部队的地下党临阵倒戈使其计划失败,被完全包围,不久也被歼灭,黄维被俘虏。此外,杜聿明指挥的3个兵团在向西突围的时候,被华野主力合围,其中孙元良兵团被歼灭。

第三阶段到1月10日,是总攻阶段。解放军暂缓了对包围内的杜聿明部的攻击,向他劝降,虽然没有成功,但也使其弹尽粮绝、士气全无。期间国军也计划突围,但以失败告终。20天后,华野发动了总攻,全歼邱清泉、李弥两个兵团,杜聿明被俘。

淮海战役分析

对于淮海战役,国民党方面先后投入了七个兵团和两个绥靖区整整约80万的兵力,其中还有不少是精锐部队,尤其是“五大主力”中的第5和18军,兵力和装备可谓占据上风。可是最后还是战败,五个兵团被歼灭,损失超过五十万人。

淮海战役国军战略

分析国民党在这场战役中的失利的原因,最根本的还是当时,国民党的统治已失人心,成为了失道寡助的一方,国内的局势对其不利。而济南的迅速失守,更是打破了他们既定的重点防御计划。而之后辽沈战役的失败,更是使其实力大减,让国军在淮海战役上的胜算又少了几分。

国军在战略和战术上的失败是很关键的一点。战前,国民党在部署准备时就发生分歧,除了在徐州和蚌埠之间的铁路作战略防御这一方案外,还有一个是放弃徐州退守淮河。蒋介石倾向的是后者,但最后实施的是前者,可见国民党内部派系斗争不断,即使大敌当前也不能缓和。之后,对共军进攻时机把握不当,导致仓促应战,是战术上的第一个错误。此外还有兵力分散、各部协调不当、行军拖延等等失误。

此外,国军情报的不足也很重要。在发动前,中共明面上在布迷阵而实际上已经调兵遣将,而国军对此情报收集不足,以致对其进攻时间的判断有误,军队的部署和调动也十分缓慢。比如粟裕在山东开了十几台大功率电台不停向外发出指令,而国军就一位华野的主力一直在原地没有接近徐州。

爱华网

爱华网