二十一、小律诗:

白居易《江上吟元白绝句》有“大江浑处月明时,一夜吟君小律诗”之句,可见所指即今体绝句。惟因其由五言四句或七言四句构成为近体诗中体制最小者,故名。

二十二、五言诗:

全篇由五字句构成,起于汉代民谣。从现存史料看,最早文人五言诗当首推东汉班固《咏史》,唯属初起,质木无文。东汉末年出现无名氏《古诗十九首》,标志文人五言诗创作完全成熟。魏晋以后,历六朝而至唐,更有长足发展,乃至成为古代诗歌的主要形式之一。五言诗分为五古、五律、五绝三种。其作不胜枚举。

二十三、长调、短调:

指七言诗与五言诗。

二十四、六言诗:

全篇由六字句组成。相传始于西汉谷永或认为东方朔已有六言,不传。今所见之六言诗以汉末孔融所作为最早。

二十五、四言诗:

全篇由每句四字组成或以四字为主。为古代诗歌中最早之诗体。初见于上古歌谣及《周易》韵语。而集中保存在我国最早之诗歌总集《诗经》中。西汉民谣多为五言,文士作四言诗则较多,其中以韦孟《讽谏诗》最为著称。然因文繁意少,变化不多,故东汉以后,为五言所迅速替代。虽有曹氏、嵇康、陶潜等不断作创,但终是大势已去。

二十六、竹枝词:

唐代乐府曲名,亦称竹、竹枝子。本为巴渝一带民歌。崔令钦《教坊记.曲名》中已载有“竹枝子”,则在唐玄宗时已采入朝坊。中唐诗人顾祝亦有《竹枝词》之作,刘禹锡、白居易均有作。其后作者甚多,大都用以描写人情风土、富有民歌色彩。唐代时《竹枝词》歌词不甚拘泥平仄。可歌唱,后用为词牌。

二十七、杂体诗:

指从字形、句法排列、声律或押韵等方面别出心裁之一类作品。明徐师曾〈文体明辨序说〉归纳为:拗体、蜂腹体、断弦体、隔句体、偷春体、首尾吟体、盘中体、回文体、仄句体、叠字、体句用字体、藁砧体、两头纤纤体、五仄体、四声体、又声叠韵体、问答体等皆诗之变体。其他如藏头诗、智体等,亦属此体。

二十八、杂言体:

古体诗之一种。篇幅长短不限,句子长短亦无一定标准,短则一字,长则十数字。主要以三、四、五、七字相间杂为主。句式变换与用韵自由,或可夹用些散文句式,乃一种较自由之体。

二十九、杨柳枝:

唐代乐府曲名,亦称杨柳枝。中唐以后〈杨柳枝〉或称〈杨柳词〉或仍称《折杨柳》,然已为新曲,且以七言绝句为形式,由内容多咏柳枝,或用以美少女。中唐以后,曲子词兴,《杨柳枝》遂沿用为词牌。

三十、新乐府:

由中唐白居易提出并积极创作而确立之一种诗体。因其用新题写时事,不依谱,不入乐,体制上与古乐府不同,故称。又称乐府新题,与乐府古题相对。新乐府继承汉乐府“感于哀乐,缘事而发”之传统及杜甫以乐府诗体写时事,“即事名篇、无复依傍”的创作方法,以“补察时政,泄导人情”为务,创作不少优秀之作,具有颇高之认识价值,然因“系于意不系于文”,但有时不免经质直切,影响情韵之美。

三十一、上官体:

贞观诗坛后期的上官仪,代表宫廷诗人创作的最高水平,既重视诗的形式技巧,又追求声辞之美的诗歌,虽在题材上还局限于宫廷文学应制咏物的范围之内,但在体物图貌的细腻、精巧方面则冲淡了齐梁诗风的浮艳雕琢。

三十二、大历诗风:

大历至贞元年间,由于政局的影响,诗人的心态发生了明显的变化,他们的诗歌不再有李白那种非凡的自信和磅礴气势,也没有杜甫那种反映战乱社会现实的激愤和深广情怀,大量的作品都表现出一种孤独寂寞的冷漠心境和追求清雅高逸的落寞情调。盛唐雄浑的风骨在此时转变为淡泊的情致。

他们的创作,格律工整、字句精工;情思绵绵、轻酬浅唱,总表现出一种冷落萧瑟的衰飒气象。

三十三、李、杜:

李白诗歌顺势而来、随风而去、气挟风雷、澎湃浩瀚,既有无端起兴的神奇想象、变幻莫测的壮观奇景,又有风神情韵兼备而自然天成的明丽意境。李白是中国诗歌史上一座不可逾越的高峰,“谪仙”之谓,也表现了后人“非人力可为”的感慨。

杜甫诗歌在注重现实,体现生活的同时,注意对诗句进行有意识的加工锤炼,“语不惊人死不休”,诗歌沉郁顿挫,集诗歌以大成。或无如李白之仙风,然自有其巨骨,可与李白比肩之唯一之人。

三十四、韩孟诗派:

元和诗坛的韩愈与孟郊主张“不平则鸣”和“笔补造化”,内心不平,则鸣其不幸,侧重于强调诗歌的抒情功能;笔补造化则是既要有创造性的诗路,又要有对物象的裁夺,即通过诗人的创造活动以弥补自然物象的不足。他们的诗作崇尚雄奇怪异之美。同时,韩愈又主张“以文为诗”,诗多记叙铺陈,好以议论直言感受和情绪,还把古文的章法、句法、字法引入诗践,以及不太讲求平仄、音韵等。

三十五、长吉体:

元和诗坛韩孟诗派的李贺诗作,造语奇特、想像怪异、幽奇冷艳,极为浓郁的伤感意绪和幽僻怪诞的个性特征表现得很是突出。后人把他的诗风称为“长吉体”。

三十六、元白诗派:

中唐诗坛以白居易、元稹为代表的,以乐府特别是新题材乐府的形式,来反映社会问题,针砭时弊,语言平易浅切、意脉自然流畅、可读性很强的乐府诗歌,这种风格这种诗风被后人称作“元白诗派”。白居易更强调“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,重视内容与形式的统一反对徒具形式而忽视内容的作风,认为诗具“根情、苗言、华声、实义”的特点。

三十七、以意为主:

中唐刘禹锡的诗既不象韩愈那样奇崛,也不象白居易那样平易,而是独树一帜,自成风格。写诗注重立意、选材、构思以及塑造形象,诗中意象能以小见大,具有一种蕴藉之美。所以后人评刘禹锡“以意为主”。

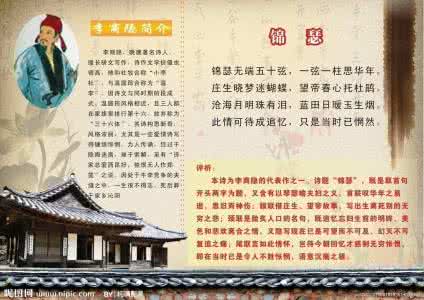

三十八、小李、杜:

晚唐李商隐与杜牧的诗歌创作,尤其是李商隐把中唐即已开始上升的爱情与绮艳题材在向心灵世界深入等方面,把诗歌的艺术表现力提高到了一个新高度,从颓唐中脱颖而出,成为大家。诗风绣织丽句,镶嵌典故,细针密线,情意绵绵。

三十九、白体:

指宋初以白居易为宗的一批诗人的诗歌创作。主要代表人物有徐铉及其弟徐锴,还有李昉等人。他们主要学习白居易与元稹、刘禹锡等人互相唱和的近体诗,内容多写流连光景的闲适生活,风格浅切清雅。诗作不事雕琢,挥洒成文,率真自然,诗意较为显豁。

四十、晚唐体:

太宗、真宗朝时,有一批诗人追随贾岛、姚合的遗风,由于宋人常把贾岛、姚合看成是晚唐诗人,所以后人就把这批人称为“晚唐体”诗人。主要人物有:林逋、潘阆、魏野,还有合称“九僧”的九位僧人。他们继承了贾岛、姚合反复推敲的苦吟精神,大多描写清幽枯寂的隐居生活,形式上特别重视五言律。

爱华网

爱华网