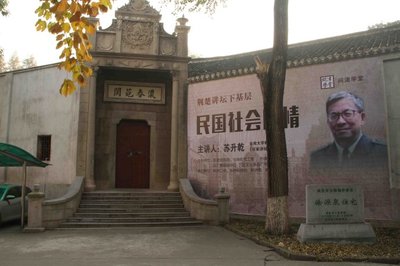

太仓王锡爵故居

王锡爵官至明朝宰相,是太仓历史上官位最高的人物。王锡爵故居位于太仓市新华东路60号,与张溥故居同在一条街上。我们游览过张溥故居上车向东行驶数百米,见两幢粉墙黛瓦的古建筑临街而立,停下车来看,西侧一幢门头挂有一块“大

学士第”横匾,高高的门槛前立有一对石狮,便知道是王锡爵故居了。

走进大门,首先看到一张“大学士第示意图”,图上标明大学士第内建有澄观堂、鹤来堂、燕喜堂、三余馆四幢主体建筑,西侧是王氏小祠堂,东侧是王氏大祠堂。随着近代城市建设的发展,大学士第只剩临街一幢门厅,王氏大祠堂尚保存有

临街门厅和一幢祭殿。

祭殿现为王锡爵生平事迹展厅。粗粗浏览一遍才对这位大明首辅有个大概了解。太仓王氏源于太原王氏。前年到山西旅游,曾见太原晋祠中专辟一处“太原王氏宗祠”,方知太原王氏是全国王氏最大的支系,先贤辈出,光耀史册。据王氏谱牒记载,王锡爵为北宋真宗时宰相王旦后裔。元初,王氏族人为避战乱而南下,其中一支迁徙到太仓浏河,王锡爵为太仓王氏第十一世孙。

明嘉靖十三年(1534年)王锡爵出生在太仓浏河墅沟村。王锡爵父亲名王梦祥,16岁考中太仓州学秀才,后入南京国子监深造,颇有才学。王锡爵儿时拜太仓举人潘子禄为师,经学功底深厚。13岁考中秀才,25岁中举,嘉靖四十一年,29岁的王锡爵参加全国大考,结果会试第一,殿试第二,取得会元、榜眼两项殊荣。中榜后任翰林院修撰,从此步入政坛,先后担任过翰林院侍讲学士、国子监祭酒、詹事府詹事兼翰林院掌院学士、礼部右侍郎和《世宗实录》《穆宗实录》副总裁等要职。此时,内阁首辅是张居正。张居正父亲去世后,神宗要其“夺情”,即坚守相位,不回家守孝。这在当时是有悖封建礼教的大事,朝廷上下闹得沸沸扬扬。神宗一恕之下对翰林编修吴中行等廷杖、充军,王锡爵向皇帝求情无效。之后,送礼为充军者饯行。万历六年(1578年)张居正回乡葬父,不少官员联名请张居正回朝,王锡爵拒绝签名,却告假回乡探亲,直到父亲病故。张居正去世后,受到反对派的疯狂攻击,神宗也置张居正丰功伟绩于不顾,追夺其官爵,次年又抄没其家,家属充军。当时很多朝臣以诋毁张居正为自己捞取政治资本,而王锡爵却说:“江陵(张居正)相业亦可观,宜少护以存国体。”可见王锡爵为人正直,不趋炎附势。

万历十二年(1584年)冬,王锡爵被召回朝中,拜为礼部尚书兼文渊阁大学士(副宰相)。他一上任便奏请神宗:疏远谄媚之臣,禁止钻营求官,戒除虚浮,节约开支,广开言路。这些建议均被采纳,并受到神宗的褒奖。当时申时行为首辅,许国次之,王锡爵第三。王锡爵与申时行是同科进士,又同为苏州人。申时行生性敦厚柔和,而王锡爵则性刚负气。

万历十六年(1588年),王锡爵的儿子王衡,参加顺天府乡试,位列第一。礼部郎官高桂、刑部主事饶申上奏,认为“此科大臣子弟连连中选,恐有不公,请复试举子。”王锡爵十分气愤,连连上章为自己申辩,言语十分激愤。复试结果,王衡仍排第一。因此,饶申被逮下狱、除名,高桂贬斥边地。御史乔璧星请皇上戒谕王锡爵,务必宽宏大量。王锡爵却上疏为自己辩白。此事对王锡爵有负面影响,朝中威望有所降低。

立储是封建社会国家稳定的大事,王锡爵在次辅位置上配合申时行恳请皇帝立长子朱常洛为太子,但神宗内心确倾向三子朱常洵,故一再推诿。立储久拖不决,正逢王锡爵母亲病重,便告假回乡。之后一年多时间,两任首辅申时行、王家屏先后在立储问题上与神宗弄得不愉快而辞职。神宗召王锡爵回朝任首辅。此时,神宗意欲将三位皇子一起封王,经王锡爵与满朝文武大臣一再恳求,神宗终于同意不搞“三王并封”,让长子朱常洛“出阁读书”,后被立为太子,并继为皇帝,确保了

明后期政局的稳定。

王锡爵任内阁首辅时指挥过“壬辰抗倭援朝战争”。万历二十年(1592年)五月,日本白关(首相)丰臣秀吉遣倭兵十数万进攻朝鲜,陷王城(今首尔),朝鲜国王逃到鸭绿江边向中国求救。

而此前二个月宁夏致仕副总兵、蒙古族人哱拜起兵反叛,气势猖獗。对此,朝廷上下议论纷纷意见不一。王锡爵在回京途中发信给皇帝和内阁说,哱拜之乱不足为虑,倭寇劲敌要重视。应将明军主力开赴朝鲜。后来形势的发展正如他所料,哱拜不久被平息,而抗倭战争前后延续了七年。王锡爵回京后立即通知朝鲜的明军统帅宋应昌和主将李如松,要求他们扼险据要,捕捉战机,不可轻敌,不可硬拼。告诫他们要整顿军纪,不可欺侮朝鲜人,更不可滥杀日本俘虏。遂使朝鲜战事一步步朝着有利中国的方向发展。

王锡爵在首辅任上还十分关心百姓生活。曾多次上奏神宗,不可过分催粮逼款,“上供一分,民费三倍,民出数金,害及数家。”万历二十一年(1593年)河南大部、苏北、鲁南遇连日暴雨,突发洪水,农田绝收,民房倒塌,遍地饿殍。王锡爵为此忧心如焚,带领朝臣捐出数月俸禄,还恳请皇帝、太后、后宫捐款、捐物,再免除灾区钱粮税赋,使灾民度过难关,百万人免于死亡。

针对明代后期皇帝怠政,朝官纷争不断,国事艰难的局面,王锡爵先后于万历二十一、二十二年上书皇帝《定国一论政体疏》《因言辩论并劝录用人才疏》《申

请举行‘泰交’‘用人’原奏疏》。其内容,一是恳请皇帝锐意改革,勤政宽仁,协和上下,改善与朝臣的关系;二是加强内阁中枢作用,合理划分内阁与各部职责权限;三是整顿吏治,肃清政风,改善民生,使天下大治。但由于万历皇帝不愿意

实施他的改革方案,朝臣对他也有误解。在这种情况下,王锡爵只得辞官回乡。万历三十五年(1607年)皇帝再次召他入阁,前后颁下八道圣旨,王锡爵坚辞不出。只是趁机向皇帝屡进忠言,恳请取消弊政,推行良治,化解危机,挽救大明王朝。万历四十二年(1614年)王锡爵病逝于太仓家中,享年80岁。

参观过王锡爵生平事迹展厅,回到前面院中,看到一组青铜雕塑,名为“南园

雅集”。表达的是常熟王石谷来太仓拜王时敏、王鉴为师,与王时敏之子王原祁结为好友,成为领导清代三百年画坛风气的“四王画”。

走出“大学士第”大门,马路对面立有一座四柱石坊,坊额正面刻的是“两世鼎甲”,背面刻的是“四代一品”。史料记载,王锡爵、王衡、王时敏都是单传,

而王时敏却生了九个儿子,九个儿子个个都考中进士。其中最有名的当属第八子王掞,清代官至大学士,因此人称“祖孙宰相”、“两世鼎甲”。王锡爵夫人、儿子王衡和孙子王时敏又都荫赠一品,故称“四代一品”。

爱华网

爱华网