繁体字通俗演义 第5-8回(简体版)

第五回

古时蒙昧货贝宝龟 秦朝一统废贝行钱

大型播客视频系列节目《繁体字通俗演义》文字部分

(简体字版)

繁体字可以巧记

简化字只能死记

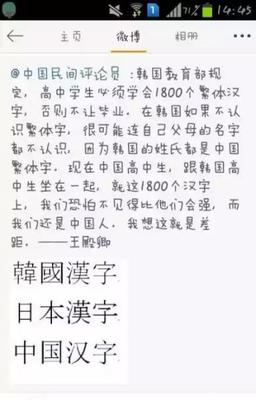

————張北冥

注:以繁体字为基准,括号中的为今之简化字

本回我们暂时先把人体器官放一放,讲一下与“貝”有关的汉字。本来这一类汉字应该放到“生活用品”一类字中。可是由于上一回结尾我们已经提到了繁体字“贜物”(赃物)的“贜”。所以我们就顺带讲一讲“貝”。虽然我一直认为这样安排有些不妥,无奈事以至此,再加调整恐不易为也,故只好将就了。

我们先来说“貝”字。

貝(贝)

象形字。说实话,这个所谓繁体的“貝”字已经够简单了。上半部的“目”像贝类动物的外壳,中间的两横表示贝壳上的花纹。简化的贝,仿照草书改造,以其取代“貝”字大可不必。

中国早期社会,人们用贝壳作为通行的货币,把龟甲当作宝物,正如《说文解字》所云:“古者货贝而宝龟。”但是随着社会的发展,贝壳这种东西因为太廉价了,很容易找到,所以人们就选用其它一些东西作为商品交换的媒介和符号。

比如布匹。

幣(币)

货币的“幣”是一个形声字。从“巾”“敝”声。而且这个“敝”的本义是指旧衣服,后引申为衣服。因此汉字中凡是带“敝”的字大都与衣服有关系。这个“幣”就是指送给别人作为礼物的丝织品。后来就引申为财物,因为尤其是先秦时期,丝布不是一般人穿的起的,普通人能穿麻就不错了。正所谓“以珠宝为上币,以黄金为中币,以刀布为下币。”因此“貨幣”“人民幣”的“幣”字就是从这儿来的。

当然,随着生产力的发展,布匹也变得廉价了。因此金属是最适合作为货币的。春秋战国时期,各诸侯国使用的钱币形状都不一样。有的是铲形,有的是刀形还有圆形,条形等等。

比方说两

兩(两)

“兩”就是指两个长条形的的钱币相并。我们平常都说“一两等于二钱”。这句话怎么理解呢?因为一钱就是指一个长条形的钱币,那么一两就是两个长条形的钱币加起来。从繁体字“兩”这个字的字形上就可以很明显的看出是两个长条形的钱币合起来,就表达了“一两等于二钱”这个意思。所以说学习繁体字的确能够使我们理解很多的生活常识。后来“兩”就用来指“并列成对的两个事物”。

那什么是“钱”呢?刚才我们说,春秋战国时期,各诸侯国使用的钱币形状都不一样。所以这个“錢”字是指铲形或刀形的货币。

錢(钱)

“錢”本来是指一种铲形的农具。注意,“錢”的右半边是“戔”(戋),这个字我们以后也会细讲,它的意思是残害。为什么呢,因为它是由两个“戈”会意。“戈”最早也是一种铲形的生产工具,后来演变为一种兵器。那么“錢”的本义就是指这种铲形的农具。早期社会,农具也是一个人非常珍贵的财物。所以,人们也用“錢”这种农具当作等价交换的物品,也把它当作货币使。后来随着社会的发展,人们不再直接用农具经行交易,而是用金属模仿“錢”的形状来铸造,比如说我们熟悉的铲形币,刀形币。人们就称这种东西为“錢”。直到秦始皇一统天下,“废贝行钱”,刀铲币才停止使用。但是“錢”这个名称一直使用至今。知道了“錢幣”的造字来源,我们以后还用“死记”汉字吗?

说了这么多,我还是希望大家明白,中国早期社会是以“貝”为货币的,所以,含“貝”的汉字基本上都和货币,经贸,财产,宝物有关。

質(质)

会意字。由貝,斦会意。“質,以物相.赘从貝,从斦。”本义是以财物作抵押。“斤”是一个会意字,就像一个小斧头在砍木头,所以“斤”的本义就是“斧头”。后来人们借用这个字表示计量单位。那么“斦”(读'银’)就表示两把小斧头。而“質”就是指两把斧头相交换相抵押,就是原始的商品交换。而“人質”是什么呢?我们知道,古代社会,包括外国也一样,一个国家的君主为了得到敌方的土地,或者求和来保住自己的国家,往往会把自己的太子或公主送到敌方阵营中,换取自己想得到的土地,这些被送走的太子公主就是“人質”,同样表达了一种“交换”的意思。那么,我们继续来说,从这个国王的角度来看,太子和领土,他最想要什么呢?显然是想要领土,否则他怎么舍得儿子呢?因此领土是这个国王原本想要的东西,他用自己的儿子为“人質”去换自己原本想要得到的东西。因此这个“質”就引申为原来,原本,本体的意思。比如本质,质量就是如此。你看,只要你理解了这个繁体字的字形,理解了为什么这个字要这么造。你就能明白这个汉字的“本义”,也就是最早的意思。知道一个汉字的“本义”对我们学习汉字有什么帮助呢?我们知道,许多汉字它往往都含有许多看似不同的意思,比方说“质”,它含有“交换”“人质”“本质”这几个看似不同的意思,由这些看似不同的意思又可以分别造出不同的词语。所以说汉语能不复杂吗?可是,不要怕,这些意思看似不同,实际上我们细分析一下,这些看似不同的意思之间都是有联系的,都是由这个字的“本义”引申而来的,都是“本义”的“引申义”。所以只要我们理解了这个字的“本义”,所有看似不同的引申义我们就都能理解了。尤其是学古文的时候,古代的许多字和我们现代的意思不太一样,但是只要你会繁体字,理解这些不同意思就不成问题。因此学习繁体字对我们学习汉字帮助多大啊,能够大大降低我们学习汉语的难度。再看看我们现在的小学生们,由于都是学简化字,所以一旦有些字词不同意思比较多,就只好照着字典,照着老师讲的“词语本”狂记,死记。根本理解不了为什么一个字会有那么多意思,因此可以说我们这几代中国人没有几个“懂”汉字。所以我们还用的着感叹“中国文学已经死了”之类的话吗?想拯救中国文学,想拯救中文,大家想想应该先拯救谁?

賣買(买卖)

这两个字就没有什么好讲的了。做生意,做買賣怎能没钱?没有“貝”没有钱如何做生意?简化字是模仿草书改造而成的,面目全非,根本无法理解。没有“貝”还买个头啊。所以简化字还真是“买个頭(头)”。当然“买卖”的上半部分我们此回先不展开讨论。后面的章节自然会解释。

價(价)

《说文解字》:“價,物直(值)也,从人,从賈。賈亦声。”本义就是一个物品的价值。“賈”就是“商贾”,就是做买卖,都是和做生意,和商品交换有关。而今天简化的“价”(读'介’)其实是另外一个字,意思是身穿铠甲的小兵,供役使的人。“介”和“价”的意思差不多。所以“價” 和“价”这两个字完全不一样,不可混为一谈。

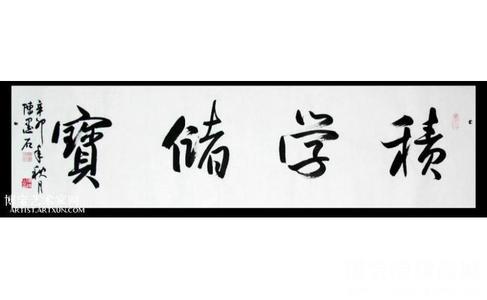

寶 (宝)

形声字。从“王”(玉),“貝”。“缶”声。也可作为会意字来理解。整个字由“宀”(读'棉’),“王”, “缶”(装酒的陶器),“貝”,组合而成。本义是屋中有玉器,陶器,金钱,这些东西就是珍宝。又因古人发“缶”音与“寶”接近,故以“缶”为声旁。而简化的“宝”仅以玉来概括,实在有些浅薄。宁可没有玉,缶,也不能没有贝。我们看这个“貝”字在整个字中所占有的空间最大。因为貝是财富的象征,简化字非要把“貝”删除,敢问不值钱的东西,没价值的东西怎能称作“宝物”?

實(实)

本义就是富裕。《说文解字》:“實,富也。从宀,从貫。貫,貨貝也。”上半部的“宀”表示屋子,下面是“貫”。贯在古代表示货币。因为古人把铜钱(貝)用绳子穿成一串,这一串钱就是“一貫”。比方说《水浒传》杨志卖刀,他的喊价是“三千贯,不还价。”这个“贯”就是这个意思。“宀”和“貫”组合起来就是说屋里充實着一串串货币,你说它能不充實,能不富裕吗。然而简化后的就很可笑了,是现代人改造的字。居然改成了“头”,还是简体的“头”。难道是说人头脑比较实诚吗?

虜(虏)

客观的说,繁体字“虜”已经发生了一些讹变了。因为早期这个繁体字中“男”中间的一横是要出头的,就和“貫”是一样的。意思是形容打仗以后,士兵们把那些战俘的两只手捆起来,然后用一根木条从中穿过去,使其无法脱身。而“虍”就是指看押战俘的人像猛虎一样凶恶。可惜的是,后来随着时间的推移,“男”字中间的一横由于误传误写,就没有出头了,就讹变成了现在的“虜”字。所以说我一直都强调,繁体字也并非十全十美,无懈可击,它仍然有一些失误的地方。但是首先,这些失误的数量不是很多;其次,大家注意,这叫做“失误”,是在汉字流传过程中的误写造成的,就如同刚才说的“虜”。它绝不等同于我们现在的简化字是大规模的,“故意”乱写乱改。有些人说繁体字也有许多失误嘛,所以简化字出现了诸多不合理的地方也是可以原谅的嘛。这种说法只能是“狡辩”。通过我刚才的讲述大家能够明白,繁体字之错乃是“无意犯罪”,而简化字之错乃是“故意犯罪”。二者的本质是不同的。第三点,也是最重要的一点。记得《五十年内废除简化字如何》之作者王干先生提出“汉字的发展应是择优而非简化。”这一点非常正确。我们对繁体字中出现的错误应该是去纠正,使其更加完美,更有利于大家学习汉字,而不是像简化字一样“一错再错”,最终只能是把汉字改得越来越糟,越来越难学。比方说这个“虜”字,我们现在如果恢复它以前的写法,这是上上策,因为“男”字出头最有利于人们理解,学习以及记忆这个汉字;继续保持“虜”的写法是中策,虽然有些讹变,但是整体差异不大,仍然有办法解释;那么简化为“虏”则是下下策,这样一来完全无法解释这个字为什么要这样写了,只能死记,是最不利于人们理解,学习以及记忆这个汉字的。因此,简化字必亡。

賓(宾)

由“宀”,“止”,“貝”会意。本义是敬重的客人。

“貝”表示礼品,是客人送给主人的。

“止”也就是“賓”中间的部分是“止”的变体。比如“步”这个字,是会意字,由两个“止”组合而成。表示人的两只脚一前一后。因此“賓”字中间的部分就表示人脚。

“宀”(读'棉’)就是房屋,主人的房屋。

整个一个“賓”字就是比喻一个人走到主人的屋下,手上再拿些“貝”送给主人,这个人就是“賓客”。

让我们再看看简化后的“宾”。真是吓死人啊,下半部竟改成了“兵”,究竟是主人手握兵器下逐客令呢,还是客人手持武器强行入室呢?除了迎合形声原则,一点意义也没有。可怕,可怕。所以我们现在的许多“賓館”用这个“賓”字是非常有道理的,因为你要走进去住宿,肯定要向賓館“送钱”的嘛。但是“宾馆” 二字充满杀气,八成是“龙门客栈”,肯定是黑店,相当不吉利。所以还是改成“賓館”比较恰当。

以“貝”为部首的汉字我们就讲完了。下一回我们还是言归正传,重新回到“人體”上来。刚才我们说,“賓”中间的部分实际上就是“止”,而“止”就是指人的脚。所以下一回我们就来讲与人的腿脚有关的汉字。

第六回

衛(卫)

形声字,从“行”,“韋”声。也是会意字。“行”是行走。“衛”的本义是两个士兵绕着城池巡逻,就是守卫,保卫。简化字是现代人改造。但是“韋”为什么表示巡逻呢?

韋(韦)

本义是环绕。这个字中间是一个“囗”(读'围’),注意,“囗”不同于“口”,这个问题我们以前也说过,“囗”表示一座城市。“韋”上下的形状比较像人的两只脚,本义是一个人绕着一座城巡视。它是“圍”(围)和“衛”(卫)的本字。后来才分别加了“口”和“行”加以区分。简化字仿照草书改造,这样一来就无法解释了。尤其是“卫”,完全与“韋”(韦)断绝了联系,破坏了汉字之间的规律性,学起来就没有系统,非常凌乱。

说道“囗”,我们顺便说一说“圖”。图也是以“囗”为偏旁。

圖(图)

按《说文解字》的说法,“圖,画计难也。从口,从啚。啚,难意也。”也就是说“圖”的本义是出谋划策。外面的“囗”意思是规划,里面的“啚”(读?涂’)意思是困难。大家可以想象这个“圖”的含义了吧,所谓“有机可图”,“图谋不轨”。后来,这个字才引申出图画,地图这些意思,因为做地图也需要仔细规划的。

但有学者认为恰恰相反,“圖”中间的“啚”实际上是“邑”的变体,表示城市,边邑。因此,“圖”的本义就是绘地图,谋划反倒是由此引申的。无论哪种解释正确,简化的“图” 是仿照草书改造的。竟把里面改为了“冬”,实在是既没有意义也没有必要。

術

“術”和“术”是两个完全不同的字。

“術”,形声字,从“行”,“术” 声。这个字是外形内声字。《说文解字》:“術,邑中道路。从行,术声。”它的本义是供人行走的道路。后来逐渐引申为某种学问的门道,比如艺术,武术,法术等等。所以,简化后的“术”没有了“行”,艺术,武术没了可以行走的道路,就走不通了,如果这样,艺术,武术又怎能成为一门体系,一门学问呢?

实际上简化后的“术”读“竹”,是另一个字。“术”是个象形字,像一种草的样子,它就是“白术”。中药“人参白术”我们很多人念成“人参白術”;还有《说岳全传》中的“金兀术”,我们很多人也念成“金兀術”,都是受到简化字的误导。

与之相同的情况还体现在“後”与“后”二字。

後 后

两个完全不同的字。

“后”,《说文解字》:“后,继体君也。像人之形。施令以告四方,故厂之。从一,口。发号者,君后也。”按许慎的说法,“后”是指君主。但这是其实是引申义。根据现代专家的考证,“后”的本义是指怀孕的妇女。由于人类早期处于母系社会,女人是整个族群的领袖,因此“后”就引申为君王,君后。后来人类进入父系社会,男人成为一个族群的最高领袖,所以“后”就不表示君主,而表示国王,皇帝的配偶,比如王后,皇后。

“後”,《说文解字》:“後,迟也。从彳,幺,夂者,後也。”意思是说,“後”就像是一个人的腿脚(夂)就好像被绳子(幺)拴住一样,无法行走(彳),走不动,走不快,落后了。所以“後”表示“前”的反义词,“後面”“落後”之类的意思。

所以说我们现在的简化字随意将两个字形字义毫不相干的字合并,确实毫无道理,因为二者意思毫不相干,你根本无法解释简化字“后”为什么既表示“王后”又表示“后面”。而且这种被随意合并的字数量还非常多,我们以后还会陆续讲到。

讲了这么多以“彳”为偏旁的汉字之后。我希望大家不要再受简化字的误导,把“彳”读作“双人旁”,应该读作“赤”;更不能理解为“两个人”。当然,对于这个“彳”字的本义,无论它是指“人的腿脚”,还是指“街道小路”。有一点是共同的,也就是这两种解释都是为了表达“彳”的意思是“人在走路”,都是和走路有关系。

说了“彳”,我们顺便说一下“亻”。“亻”确实就表示一个人,它是“人”这个字的变体。我们来看这么一个字。

備(备)

会意字,本义是小心谨慎,引申为戒备,准备。右半边是象形字。像许多箭插在箭桶里。加“亻”作偏旁,意思是说士兵的箭筒里已经装满了箭。准备好了。简化的“备”,上面的部分我们马上要讲,它表示人的腿。所以这两个部分合并,怎么也表现不出刚才我所说的意思。

现在我们就来看“夂”。“夂”(读'止’)这个字前面已经出现过多次,它很像人的两条腿,所以它的意思就是人的两条腿。

處(处)

会意字,由“虍”,“処”(读'楚’)会意。也是形声字。本义是静止,休息。“処”也是会意字,由“几”,“夂”会意。“几”表示是凳子(注:'几’只能表示供人休息的桌椅板凳,它和'幾个’的'幾’完全不一样),“夂”表示人的腿。因此这个“処”字的意思就是“得几而止”也表示静止,休息。而且“処”是“處”的早期写法。但为什么后来要在“処”的上面加“虍”呢?有专家通过对金文的研究发现,“虍”是指古人头上带的虎皮冠。因此“處”的本义是一个头戴虎皮冠的人坐在凳子上休息。“虍”作为偏旁就表示“老虎”。提到“虍”我们说一些题外话,“虎”这个字也是会意字,王筠《释洌》:“谓其通体皆象虎蹲踞之形也。”“虎”字上半部的“虍”是象形字,像老虎面部的条纹和牙齿。下半部也是“几”,表示老虎蹲踞休息时的样子,与“處”的意思很接近。

但是简化的“处”就没道理了,你要非简化不可,改为 “処”到还说的通。怎么也不该把“几”简化为“卜”啊,难道是一边走路一边算卦?当然,有人发现,“咎”这个字上面好像有一个“处”,这怎么解释?实际上,这个“咎”字是由“各”和“人”会意。《说文解字》:“咎,灾也。从人,从各。各者,相违也。”本义是灾祸。“各”表示与自己的意愿不同,所谓“各自”正是此意。与自己的意愿不同,当然就是这个人的灾祸。因此,“咎”中并不包含“处”。

还有一类字是以“舛”(读'喘’)为偏旁的汉字。“舛”的左半边是“夂”,右半边就是把“夂”倒过来写。因此“舛”也是指人的两条腿。汉字当中带“舛”的字也都跟人的腿脚有关。比如“舞”“舜”“粦”等等。

说到“舞”,我们就应该说说“無”(无)。其实“無”就是“舞”,两个字早期的字形字字义完全一样。表示一个人手上拿着野兽的皮毛跳舞。后来随着汉字的发展,人们在“無”下面加一个“亡”表示没有,加一个“舛”表示跳舞。楷书分别写作“無”和“舞”。

还有一个字是“粦”。《说文解字》:“粦,兵死及牛马之血为粦。粦,鬼火也。”本义是被兵器所杀的人流的血以及死去牛马的血化作了鬼火。我们知道古人认为“鬼火”是人的灵魂,它是会走动的,所以它有一个“舛”字。不过老实说,这个“粦”字的上半部应该是两个“火”。但由于两个“火”连起来写,看起来很像“米”,因此后来就逐渐讹为“米”。所以这个“粦”就引申为光亮的意思。

在汉字当中,很多字都是由“粦”加偏旁延伸出来的。比如“磷粼磷麟鳞”等等,这些字都含有光亮的意思。

还有几个字,“鄰”(邻),“憐”(怜),“磷”,“燐”都是互为通假,有些时候是通用的。这里我们要指出,“憐”和“怜”也是两个不同的字,我们今天又按照那条非常不科学的“读音相同,用笔画少的代替笔画多的”简化原则,以“怜”代“憐”。“憐”是形声字,表示可憐,憐惜。而“怜”读作“伶”,意思和“伶”一样,表示一个人非常机智灵敏。

鄰居的“鄰”(邻)也是由“粦”加“阝”(读'父’)造的一个形声字。有时候也和“磷”“燐”通用。这些字都属于一类字。

请注意,“阝”也和“彳”一样,被我们现代人乱念,瞎解释。绝大多数人受简化字的误导,把“阝”说成“耳朵”。可是大家可以翻翻字典,找一找以“阝”为偏旁的汉字,绝对和耳朵没有任何关系,那么这个“阝”究竟是什么呢?我们下回再说。

第七回

五行相克黄土居中 阴阳相生二气为道

大型播客视频系列节目《繁体字通俗演义》文字部分

(简体字版)

学习繁体字,可以使大家很容易就能记忆和理解许多常用词语和成语

————张北冥

注:以繁体字为基准,括号中的为今之简化字。

上回我们说,“彳”读作“赤”,表示人走路。它绝不读作“双人旁”,更不能理解成双人。同样的道理,上回末尾我们说的“阝”也绝不读作“耳朵旁”,也绝对不能理解成耳朵。我们现在把很多偏旁乱称呼,平常大家随便乱读也就罢了,可是我们的两大“权威”字典也带头如此。这样一来对大家学习汉字是一个极大误导。因此我的《繁体字通俗演义》不仅仅是希望大家能够热爱繁体字,同时更是希望我们的汉字教育能够有所改革,一定要讲清楚这个汉字为什么要这样造,这样写。如此才能便于人们理解和记忆汉字,才是真正的“减负”啊。

下面我们就具体说说什么是“阝”(左边)。这个“阝”读作“父”。按《说文解字》的说法,像一个土堆的样子。因此这个“阝”的意思就是土堆,大陆。就和“阜”的意思是一样的。引申为土地,领土。

陸(陆)

既是形声字,又是会意字。《说文解字》:“陸,高平也。从阝,从坴,坴亦声。”本义是又高又平的土地。但是现代专家根据甲骨文金文中的陆认为,“陸”的本义应该是很高的楼房,是“樓”(楼)的本字。引申为又高又平的土地。但是简化字把它的右侧简化为简化的“击”,这与陆地又有什么关系呢?

所以大家今后看到带“阝”的汉字,往往都和“土地”“大陆”这些意思有关。下面我们就来说说最能体现中国文化精髓的“陰陽”二字。我们过去总认为什么“道家”“阴阳”“五行”都是什么迷信,说得好听点,顶多也就是一个“朴素唯物主义”。但实际上,“道家”的“陰陽”观是对世界哲学做出的最伟大的贡献之一。“阴“和”阳”说的通俗一点,就是“负”和“正”。“陰”主要形容物质隐晦,衰落的一面,“陽”则是形容相对而言显达,强大的一面。用我们的现代科学来解释,任何一种物质都存在“负”和“正”,世界就是由“正物质”和“反物质”构成。这和我们中国古代的阴阳观是非常接近的,中国古人也认为世界就是由“阴阳二气”构成。而且,中国的“阴阳”思想早已超越了哲学的层面,深入到了社会生活的各个领域,比如天文,地理,农业,甚至政治,军事等等,可谓无所不及。我们大家感受最深的恐怕就是“中医”了,可以说,没有“阴阳协调”的思想,就不会有中医。还有我们大家熟悉的指南针,中国人发现指南针的秘密,也是与“阴阳”思想密切相连的。所以我们不要再认为“阴阳”就是封建迷信,要知道如今西方的很多科学家们也都是热衷于研究中国道家的“阴阳五行”,老子在老外心中的地位甚至超过了孔子。因为“阴阳”思想的确对我们现在的尖端科学有非常大的启发作用,何况这种理论也与我们的日常生活密切相关。

既然“陰陽”观如此伟大,那么我们应该怎样理解汉字的当中的“陰陽”二字呢?它们为什么要这样写呢?很多人认为简化字“阴阳”造的很好。因为古人把“日”称为太阳,把“月”称为太阴。因此,“日”就是“阳”,月就是“阴”。但是为什古人要把“日”称作“太阳”,把“月”称作“太阴”呢?如果你说不清这个问题,你也就无法让人明白“日月”和“阴阳”之间到底有什么关系。而且我们道教所说的“阴阳二气”以及中医当中所说的“阴性阳性”,以及日常生活中所说的什么“阳物”“阴险”等等这些词汇和“太阳”“月亮”有关系吗?好像没什么关系吧。所以我们必须从这两个字的繁体说起。搞明白“阴”和“阳”究竟指的是什么。我们首先看“阳”。

陽(阳)

《段注》中说,“阴阳”的本字就是去掉“阝”的“侌昜”。“陽”右半边的“昜”(读'阳’),《说文解字》:“昜,开也。从日,一,勿。一曰:飞扬。一曰:长也。一曰:彊(强)者众儿。”这个“昜”的本义包含明亮,飞举,生长,强大的意思。因为“日”表示太阳,“一”我们讲过,最初表示地平线。组合起来就是“旦”。“旦”是指示字,本义是一部电影的片名,叫做《太阳照常升起》,就是指日出。所以明亮,飞举,生长的意思都是由此引申而来的。“勿”的本义按照《说文解字》的解释是一个象形字:“勿,州里所建旗。象其柄,有三游,杂帛,幅半异。所以趣民……”也就是说“勿”像古代的旗子。我们看很多古装剧,中国古代旗帜的一个最大特点就是有很多“游”。

旗帜是用于催促百姓集结的信号。所以许慎所说的“强者众儿”表示强大的意思估计是由“勿”体现的。不过现代的专家学者认为许慎对“勿”的理解并不恰当,他们认为“勿”实际上是指从云彩中射出的强烈光芒。这样一来“昜”的意思就非常好解释了,就是指早晨太阳升起时从云间射出的强烈光芒。那么“明亮,飞举,生长,强大”的意思就从这个“昜”字的字形体现出来了。

当然,为什么后人要在“昜”字旁边加一个“阝”呢?因为像“楊”(杨),“揚”(扬),“煬”(炀),等等这些字都是由“昜”的意思加偏旁发展而来的汉字。古人在“昜”字旁边加一个“阝”,最早是用来表示朝阳的一片地域。所谓“山南水北为阳,山北水南为阴。”实际上“山南水北”就是形容某片地域出于朝阳的地势。比如中国的很多城市,“襄阳”“贵阳”“南阳”等等。因此这个“陽”的本义是指一个物体朝阳的一面。那么如果一个物体朝阳,它必然会表现出“明亮,飞举,生长,强大”的状态。所以,古人后来就用“陽”来指代某种物体具有“明亮,飞举,生长,强大”的样子。而“昜”后来就不单独使用了。

当然我知道肯定有人不服。你说了半天,“陽”还是和太阳有关嘛。好,那我们来看看“陰”,“陰”就绝对和月亮没有一点关系。

陰(阴)

陰最早有两种写法,“霒”或“侌”。在繁体字中,“雲”表示天空中的云彩,而“云”一般作为偏旁,是形容云彩的花纹,也表示雲彩。因此无论是是“霒”还是“侌”都表示“今天多云”,按《说文解字》的说法就是“云覆日也。”形容天空中布满了乌云,见不到阳光。这就是“陰”。同样的道理,后来人们用“陰”(表示一个物体背光的一面)代替了“霒”和“侌”,用来形容一个物体“黑暗”“幽暗”“冰冷”“隐秘”的样子。所以 “阴冷”“阴天”“阴性”“阴险”这些词语就非常容易理解了。

总结一下。繁体字“陰陽”二字我们只要通过它的字形就能够体会出:

“陰”表示像天空中布满乌云一样,形容某种物质具有“黑暗”“幽暗”“冰冷”“隐秘”的属性。

“陽”按照现代专家的解释,表示像日出时太阳射出的强烈光芒一样,形容某种物质具“明亮,飞举,生长,强大”的属性。

陰 陽

明白了这个意思,中国文化中无论是医学,哲学,天文学,政治学中的“陰陽”概念我们就都能够很容易的理解了。所以要想理解中国文化中最伟大的“陰陽”思想,就必须首先明白繁体字“陰陽”二字。要想弘扬中国传统文化,就必须首先弘扬繁体字。

讲完了陰陽,我们再来看看其它一些和“阝”(右边)有关的汉字。

鄭(郑)

甲骨文和金文当中,“鄭”都写作“奠”。所以“鄭”的本义就是“祭奠”。我们知道一个成语叫“鄭重其事”,就是形容对待某件事情像对待祭奠一样隆重而严肃。因此我反复强调,学习繁体字的好处太大了,可以使大家非常容易记忆和理解很多词语以及成语,根本用不着死记硬背。如果用我们现在的简化字简(仿照草书改造)“郑重其事”,你看出它是什么意思吗?只能死记。不过有人会问,“鄭”为什么要以“阝”为偏旁呢?因为春秋战国时期有一个国家叫“鄭国”,金文当中“鄭”就写作“奠”。但是为了和“奠”加以区分,人们就在“奠”旁加了一个“阝”(城池领地)表示一个诸侯国的名字“鄭”。因此“奠”后来就继续表示祭奠,而“郑”一般多用于国名以及姓氏。

郵(邮)

由“邑”(阝)“垂”会意。垂,通陲,是指边陲。《说文解字》:“郵,境上行书舍。从邑,垂,边也。”古代边陲邑站的一项重要职能就是发送文书邮件,所以说这个字已经很简单很明白了,完全没有简化为“邮”的必要。因为“邮”在《说文解字》当中的解释是指古代高陵县一座亭子的名字,和传递文书邮件没有任何关系。

上述我们讲的“阝”绝对和耳朵无关,都是和土地,领地之类的意思有关。而且,在汉字当中,所有与“耳”有关的汉字都是以“耳”为偏旁。

聽(听)

聽是由耳,壬,直,心四字会意。“壬”我们讲过,是人直立的样子。整个一个聽字的意思就是声音通过耳朵直达于心,用心领悟。所以我们看看,古人是怎么强调“聽”的啊。用“心”啊。而我们今天所谓简化的听(读'引’)《说文解字》上说:“听,笑貌。从口,斤声。”表示人笑的样子,和“聽”完全是两个字。所以我们现在教育学生上课要认真听讲,试问,用“听”字来教育学生,学生怎能不嬉皮笑脸,无动于衷?

廳(厅)

《集韵》:“厅,古者治官处谓之听事,后语省,直曰听,故加厂。”本义是官府办公的地方。我在播客视频中将此句话的出处错写成《说文解字》,实际上《说文解字》上并没有这个“廳”字。当时在制作过程中由于疏忽,错打为《说文解字》,特此更正,请大家原谅。也就是说,“廳”字产生时间很完,许慎之前都写作聽到的“聽”。大家可以想象一下自己平时拿着材料到领导的办公室给领导汇报工作,领导要听你讲述;反过来,领导给你指示工作,你又要听领导给你讲述,双方都是在“听事情”。所以官员的办公室就被称为“听事”。后来在“听”上加了一个“广”(读'眼’,表示房屋)和“聽”加以区分,用来表示机关里某些办事机构的名称,比如“办公廳”,“财政廳”。同时也表示很大的房子,比如大廳。简化字“厅”除了无法理解意思以外,其最不应该的地方就是把“广”改为“厂”(读'缓’)。因为“厂”的意思是山崖或者石洞,怎么能以它作为偏旁呢?“广” “厂”二字后面有一回专门来细讲,本回就点到为止。

聖(圣)

形声字,从耳,呈声。《说文解字》:“聖,通也,从耳,呈声。”本义是指听觉灵敏。引申为明达事理,无所不通。具有极高的人品和智慧。因此我们再次通过繁体字证明了东方哲学认为五官之中最重要的就是“耳”,只要一个人耳朵好使,能够明辨是非,就是“聪慧”就是“聖人”。正所谓“上帝给人一张嘴,两只耳朵,是要人们少说,多听。”所以大家想一想为什么人们要说繁体字是“中国文化的根”。

可是简化的“圣”(读'哭’)由“又”和“土”会意。《说文解字》:“圣,汝颖之间,谓致力于地曰圣。从土,从又。”本义是用手(又)挖土。和“聖人”的“聖”字完全两码事,而且读音都不一样。以“圣”代“聖”真是亏您老人家想得出。但是有人会问,为什么“又”的意思就是“手”呢?请看下回。

第八回

人之初五指开天地 谈劳作一议手字旁

大型播客视频系列节目《繁体字通俗演义》文字部分

(简体字版)

推广繁体字最重要的意义在于从根本上改变过去依靠“死记硬背”来教授汉字的教学模式。因为繁体字重在理解,可以巧记。

————張北冥

上回末尾,我们说“聖”和“圣”完全不同。“圣”读作“哭”,表示用手挖土。但有很多人不明白,为什么“又”就表示“手”呢?这里我们还是要重提以前反复说过的一句老话了。中国汉字是以象形字为基础的,同一个事物从不同的角度观察样子可能不一样。这也就造成了同一个事物用很多不同的符号来表达。“手”恰好如此。很多符号看似不同,其实都表示手。“手”“又” “爪”“寸”等字皆像生物爪子的形狀,只是寫法不太一樣,因爲觀察的角度不同。所以“又”就像爪子的形狀,有時也寫作ヨ而且往往形容人的右手。

燦 (灿)

形声兼会意字。《说文解字》:“燦,灿烂,明凈貌也。从火,粲声。”而“粲”的意思就是用手拿着一个工具来捣米。因为我们知道,水稻收割完后上面是有壳的,必须把壳去掉,去壳之后剩下的光亮鲜明的精米就是所谓“明凈貌也”。所以这个“燦”就引申为洁白,光亮,光彩耀眼。还有一个字是“璀璨”的“璨”,和“燦”意思差不多。现代人既然把“燦”减为“灿”,怎么就不把“璨”也简化呢?所以简化字真是一个字——乱,相当乱。

啟(启)

楷书当中原本有三种写法:“启”,“户夂”和“啟”。

“启”由“户”和“口”会意。表示像开门一样用语言来教育人。

“户夂”表示用夂(我们以前讲过,'夂’表示用手抓东西)。把一个门打开。

“啟”就是将前两个字合并,这样一来既能表达“教育”“启发”的意思,又能表达“开门”“开启”的意思。所以后人就以“啟”作为正体。简化字强行用“启”兼并后两个,的确是非常不理智。

说完了又,我们再来看“寸”。通过刚才的图片,我们可以得知,寸也表示手。不过,这个“寸”最早的意思是指“寸口”,也就是一个人动脉的位置,它是一个指示字。《说文解字》:“寸,十分也。人手却一寸动脉,谓之寸口。”我们通常用“寸”表示长度单位,而“一寸”有多长呢?我们大家看看自己的手,从人手腕的横纹到动脉的位置,就是一寸长。后来,“寸”也泛指人的手。

尋(寻)

我们今天简化的“寻”古体字中也存在,是由“又”('寻’的上半部分是'又’的变体,像手的样子),和“寸”会意。表示长度单位“一寻”。所谓“一寻”就是将人的两只胳膊伸开,从右手到左手的长度,约八尺。后来人们在“寻”下加了一个工具“工” 和“口”表示丈量和探求长度。因此这个“尋”就体现出“探尋”“尋求”的意思。

專(专)

会意字。“專”的上半部分就像纺锤的形状。本义是用手转动纺锤来纺线。引申为绕着某个东西旋转,又引申为集中于某事物,进而引申为專门,專长。所谓“文字專家”就是指这个人的一切精力和兴趣都是围绕文字“旋转”的。简化字模仿草书改造,就完全无法理解意思了。

專

團(团)

和“專”的意思一样,就是“圆”或“旋转”以及“以某一事物为核心的一个集体”。以“專”为声旁道理非常清楚。简化为“团”实在是太让人费解了。

導(导)

《说文解字》:“導,導引也。从寸,道声。”本义是引导,带领。“寸”表示手,“道”就是指引方向,指一条道路。非常好理解。

幫(帮)

形声字,从“帛”,“封”声。《集韵》:“幫,治履边也。”本义是鞋帮,也指鞋的两侧面。后来引申为物体的两边或周围立起来的部分。比如船帮,桶帮。由于船帮,鞋帮起辅助作用,所以又引申为帮助,帮忙。而“封”是会意字,由两个土,寸会意。表示用手堆起一个土堆,上面种上一颗树,本义就是边界。“帛”是会意字,由巾,白会意。本义是白色的丝织品,也是各种丝织物的总称。简化的虽然注意了形声统一,但字义就不太清晰了。

还有一类字是以“扌”为偏旁。同样也表示人的手。

揀(拣)

形声字,从扌,柬声。《广雅》:“揀,择也”。本义是选择。也可将它当作会意字。“柬”是个会意字,它是在“束”这个字中加一个“八”。数字“八”的本义就是“扒”,表示把一个物体分开。“束”为会意字,是用“囗”把“木”捆绑起来。所以“柬”就是把若干个捆绑好的木条(束),用手(扌)进行区分和选择(八)。这样一来“揀”和“撿”(捡)就很好区分了。我们的小学生经常做“拣”和“捡”的辨析。简化字都是模仿草书的样子改造的,很难从根本上让学生明白这两个字究竟有什么区别,只能依靠死记。“僉”(佥)我们以前讲过,引申为“集合”或者“合”的意思。那么“撿起来”的“撿”就是形容一个人用两只手合起来去拿东西,这就是“撿”。所以我们通过繁体字很容易就能区分“揀”(拣)和“撿”(捡)。繁体字难道就没有实用价值吗?

同样的道理,煉(炼),練(练)等字都是以“柬”为声旁。

捨 舍

舍(shè)为象形字,像一座小房子。因此“舍“表示房子。比如“宿舍”,“房舍”。多用作名词。

捨(shě)为形声字,是“舍”加“扌”旁的分化字。表示丢弃,不要。如“捨得”“ 捨掉”。多用作动词。

所以古人把这两个音义不同的字写作不同的形状,实际上是有利于人们区分和理解汉字的。现在我们又把它倒回去,统统合并,又回到了先秦“通假字”的时代。使很多字的读音和意思过多。这样做才是真正的倒退。

擁(拥)

形声字,从“扌”,“雍”声。也为会意字,本义是拥抱。而“雍”的本义是形容鸟的声音像环绕城池的流水一样婉转和谐。后来引申为和谐,也引申为环绕。而且“擁”最早就写作“雍”。意思也是拥抱,环绕。后来为了区分,才添加了“扌”。简化是现代人改造的形声字。

手是人类最重要的器官之一,所以汉字当中和手有关的字数量非常多。下一回我们继续来说另外一些表示手的文字符号。

爱华网

爱华网