汇芳书院

汇芳书院位于京郊圆明园西北角,为清代皇家书院。乾隆初创建,为历代皇帝读书之所。书院分四进,规模较大,有抒藻轩、涵远斋、翠照轩、眉月轩、平台殿、倬云楼、延赏亭、随安室、秀云亭、挹秀亭等建筑,院中陈设图书古玩。书院景色优美,花草遍地,林木成荫,东西南北分别与多稼如云、日天琳宇、鸿慈永祜、顺木天相邻,为园中四十景之一。乾隆七年(1742),乾隆皇帝御书“汇芳书院”额,九年(1744),又“御制”汇芳书院诗一首,其诗云:“书院新开号汇芳,不因叶错与华裳。菁莪淳朴育圣意,佐我休明破万方。”并撰“宝案凝香,图书陈道法;仙台丽景,晴雨验耕桑”联悬之涵远斋。咸丰十年(1860),书院在圆明园被英法侵略军焚毁时同毁,惟当年所绘《汇芳书院图》,今藏中国第一历史档案馆,可见皇家书院之辉煌气派。

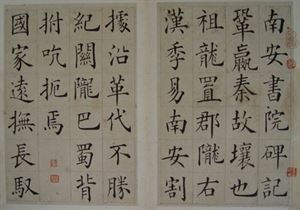

宝案凝香,图书陈道法;

仙台丽景,晴雨验耕桑。

千载丹心扶大义;

两间正气护皇图。

附:其它主要书院介绍:

窦氏书院 位于北京昌平。又称窦禹钧书院。后周谏议大夫窦禹钧建。有房40间,聚书万卷,聘请文行之士为师。凡四方贫寒之士有志于学者,听其自由入学,并供给衣食。人才辈出,一时称盛。

太极书院 位于北京城内。元太宗七年(1235)行中书省事杨惟中所建。时杨氏从皇子阔出出师伐宋,得名儒数十人,并搜集伊洛诸书8000余卷,聚之燕京,遂与姚枢建书院,并立周敦颐祠,以张载、程颢、程颐、杨时、游酢、朱熹配享,刻《太极图》、《通书》、《西铭》于祠壁。延赵复为书院主讲,以王粹为之佐,有生徒百余人。自此,杨、姚及许衡、郝经、刘因等北方学者亦得习程朱之学。书院之学,旨在以伊洛道学为宗,“推本谨始”,故以“太极”名。此为元建书院之始。元郝经有《太极书院记》。

燕平书院 位于北京昌平。原名谏议书院。元泰定间建于城西南5公里处,祀唐谏议大夫刘蒉,故名。设山长主之。明景泰中废。清乾隆二十三年(1758)知州芮泰元重建于城内学宫西,改名燕平。四十五年知州归景照重修,时有地499亩及地基、房舍等,年收租钱121465文,以供经费。道光二十年(1840)谕赏官地2650亩余,年收租钱409540文。二十四年知州雷致亨重修,并订章程规定:择“文行兼优科甲出身之绅士”任院长,以掌教学。委官学教官为监院,以掌院务。另选城内老成殷实者2人为董事,经理田产。取本籍生员正、副课各8名、章生正、副课各5名。每年初由知州甄别,凡不及与考者,准于月课时报名补考,列为外课。外籍生童一概不得与考。每月初官课,由道州按月轮流扃试;每月十八斋课,由院长扃试,皆由知州评阅,分超、特、一三个等次榜示名次。副课、官斋课连续三次考列超等者,升正课。反之,正课降副课,肄业生岁科第一或中举人、进士者,分别给花红大钱、贺仪银,以资鼓励。

文靖书院 位于北京房山。元邑人总管赵密建于县城西南,祀刘因(人称静修先生)。“时考亭(朱熹)之学,未行北方,而因(刘因)独窥其奥。”密尝从之游,“归以其学教乡”,乃建书院,祀其师,并以其谥号为院名。房山之士因以知程朱理学。明代废。

白檀书院 位于北京密云。明万历二十二年(1594)知县康丕扬建于县城东南。有讲堂及春华、秋实二馆等建筑。四十一年知县尹同皋建尊经阁五楹以贮书。后废。清道光十三年(1833)知县李宣范重建,筹银6500两,年收息银720两以供经费。光绪二十九年(1903)改建为高等小学堂。

首善书院 位于北京。明天启二年(1622)都御史邹元标、副都御史冯从吾建于宣武门内。邹学以解悟为主,冯学则注重“事事点检,以求合其本体”(《明儒学案·甘泉学案五》)。邹、冯二人退朝后,不会宾客、不赴宴会,径至书院讲学。有志之学者环坐静听,间有问难质疑。高攀龙、余懋衡、方大镇等皆曾参与讲会。时与东林书院齐名,并称南北阿大书院。因招致魏忠贤宦官集团嫉恨,于天启四年(1624)六月罢讲。崇祯改元,魏党被锄,书院得存。后推行西方历法,礼部尚书徐光启奏准以书院为历局。其地今为天主教堂。

金台书院 位于北京市崇文区西部。前身系降清明将洪承畴的私宅——洪庄。清康熙三十九年(1700),京兆尹钱晋锡在宛平、大兴分设义学,收孤寒生童就读。宛平的义学择地长寺,大兴的义学僦屋洪庄。后宛平的义学并入洪庄,名“首善义学”。从此,恬静的庄园有了琅琅读书声,成为京师义学的所在地。首善义学创办之初,只租了洪氏庄园的一部分房舍,后京兆尹施世纶想买洪庄的空地,将义学扩建为书院,但当时洪庄主人洪承畴之孙奕沔愿意献地办义学,康熙皇帝看了奏折,对奕沔在为嘉奖,并于康熙四十一年(1702年)特赐御书“广育群才”匾额。对此,奕沔只好同意。首善义学于是增建了学舍,扩大了规模。乾隆十五年(1750年)正式改名为“金台书院”。清朝设立书院,最初在各省省会所在地,后来各府、州、县也相继设立书院。金台书院设在京师,故闻名全国。金台书院隶属顺天府官署管理,所收学员主要是京师和各省准备参加会试、殿试的举人和贡生,但顺天府的童生亦可就读。书院主持人多为有名之士。康熙年间举人王源,雍正年间进士陈兆苍都曾做过金台书院的院长。书院设院长、学副、上舍等名额,并聘有主讲。除官课外,每月还有师课(指书院定期聘请一些学者讲课)。教学内宾主要是习作八股文,临摹法帖,有时也讲授一些经书义理。每逢朔望之日,京兆府尹常亲临考场监考,对考试成绩优秀者给予“膏火”(即灯火,比作灯油费,多指求学费用)奖励,作为就学的资助。书院如发现人才,则立即上疏推荐。这种破格以求的精神,说明书院为清朝培养和物色人才的办学目的是很明确的。金台书院于清道光二十二年(1842年)重修,光绪五年(1875年),因再次重修,共累计募得白银14631万两,于光绪七年(1881年)春完成,历时2年,计建朱子堂7间,讲堂3间,大堂3间,垂花门1座,官厅6间,大门1座,南照房5间,东门1座,东西文场20间,东西厢房10间,厨房、中厕、马棚共7间。以上合计64间,还有影壁和书院的围墙等。经过重修,书院大为改观。门前有了扇面形的挂瓦影壁作为屏障,门口有石雕卧狮,雕工精湛,甚为壮观。官厅正中的垂花门楼,全部用木料雕装镶嵌,油饰彩画,显得文雅而庄重。东西文场不仅修得宽敞明亮,而且还有回廊。场内所添桌椅,为肄业诸生提供了较好的学习条件。光绪三十一年(1905年)废除科举制度,推行学校教育,书院遂停办,改为顺直学堂。随后又曾几易其名为京师公立第十六小学、东晓市小学、北平市第十二区中心国民小学、九区中心小学、崇文区第一中心小学等。1973年改为崇文区东晓市小学,1983年和1986年先后两次对校舍进行了修缮、改建和扩建。1984年5月被定为市级重点文物保护单位。

潞河书院 ①位于北京通县。清康熙五十九年(1720)仓督张仪朝、通州知州朱英创建于西门内,因经费不支,一年后即停办。乾隆三年(1737)知州韩亦诗重建于城东南文昌阁。二十三年延请庶吉士董元度为院长,办学有方,一时称盛。三十一年知州万廷兰合新旧二城为一城,在空城基南另建书院,仍名“潞河”。不到三年即拆毁。肄业者仍在东南角楼文昌阁院中就读。四十三年知州高天凤因文昌阁书院倒塌,学无固定场所,乃选择学宫西文昌祠为书院。四十六年通永道李调元购买天恩胡同房屋一所,改建为书院,仍用原名。光绪四年(1878)改为鸿文社。经史校勘家张云章、进士王茂荫曾先后在此掌教。②位于北京通县。清同治六年(1867)美国基督教公理会传教士娄戴德在通县城内建立潞河南塾,又称八境神学院。光绪十五年(1889)华北公理会举行年会,决议将南塾改为书院,十九年正式命名为潞河书院。课程以圣经、汉文和英文为主。办学目的“为传播福音开辟道路。”毕业生大多从事传教工作。书院还实行选派留学生制度。孔祥熙、费起鹤均先后由此派往美国欧柏林大学留学。义和团事件后,美国传教士谢子荣、都春圃等胁迫通州知州割让大片土地,建成集教堂、医院、学校和住宅于一处的复兴庄。二十八年改名协和书院后,注重体育教学,在第一届全运会和第一、二、三届远东运动会上均取得名次。董守义、李友珍等体育知名人士均出自该校。民国元年(1912)改名协和大学。民国六年迁至城内与汇文大学合并,改名燕京大学。原中斋部留在通县原址。1927年更名为潞河中学。解放后改名河北省通州中学。现恢复原名。

云峰书院 位于北京房山。清乾隆十八年(1753)知县邱锦改义学而建。嘉庆八年(1803)知县黎德符率邑进士徐梦陈等增建斋舍18间。道光十五年(1835)知县杨巨源建讲堂3间,并增置地亩,以为生童膏火之资。设山长主讲席,斋长主诸务,集诸生肄业其间,每月两试,前列者给奖。院外生亦可附课。光绪十一年(1895)增购新书。三十一年改为房山县高等小学堂。

瞽目书院 位于北京。清同治九年(1870)英国长老会牧师莫伟良(P.W.Moore)创办于甘雨胡同。专收肓童,教以盲文、算术、音乐等科。创制的《瞽目通文》,为我国最早之盲点字书籍。

北京满文书院 位于北京。建于1985年1月21口。创办人为爱新觉罗(金)·宝森,并经校务委员会推举任院长。原设在东皇城根小学,现在北京市第24中学。经济上曾得到中国书院研究所、国家民委、北京市民委和个别满族人士的赞助,业务上得到市、区两级成人教育局的指导。戴逸教授任名誉院长,胡絜青、王纪刚、任世铎等10人为顾问。学制原为2年,后改1年。课程以满文为主,兼设有清史、民旅史和各种讲座。另办有提高班,以提高部分毕业生的满文译作水平。

录校制作:恶人谷珠楼 转贴请注明 爱华网

爱华网