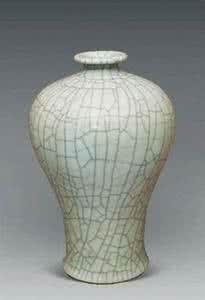

冰裂纹又称开片原,是一种古老的汉族陶瓷烧制工艺,属于龙泉青瓷中的一个品种,因其纹片如冰破裂,裂片层叠,有立体感而称之。冰裂纹制作工艺异常复杂,于南宋灭亡后失传。

宋代瓷器中,官窑和哥窑产瓷器是开片瓷的代表,官窑出产的粉青釉、月白釉瓷上,大量的裂纹扶疏伸展,就像雪地上婆娑潇洒的柳枝梅影。哥窑产开片瓷的冰裂纹多细碎,称为百圾碎,而鱼子纹则是更加细小的冰裂纹的形容词。瓷器上存在的冰裂纹有粗有细,粗的颜色深如铁,细的颜色如金黄色,称为“鳝血色”,粗细不一的冰裂纹交织在一起,人们称之为“金丝WWW.aIhUaU.coM铁线”,官窑和哥窑产的开片瓷是此后历朝历代收藏家争相收藏的对象,更成为了后代仿制的目标。

所谓冰裂纹,其实就如数九寒冬时,在冰冻三尺的冰上,执棒槌或石头砸其上,冰面嘎然一声后出现的许多炸裂开的白色纹路。将冰裂纹运用于瓷器制作后烧制成功的瓷器就叫冰裂纹瓷器。冰裂纹瓷器釉面上出现的冰裂纹,其形成原因有二:一是坯、釉膨胀系数不同,焙烧后冷却时釉层收缩率大,而产生的冰裂纹现象;二是瓷器成型时坯泥沿一定方向延伸,影响了分子的排列,而出现了冰裂纹瓷器。

制作冰裂纹瓷器的方法有二:一是覆盖型的制作法,是在焙烧后的底釉上覆盖一层颜色釉,再次焙烧,呈现裂纹,露出底釉颜色;二是填充型制作法,它是在烧成的釉裂纹中填充煤烟等,纹路呈黑色;也可在裂纹中填充硫酸铜等着色剂,呈棕绿色纹路。以上就是冰裂纹瓷器特征的由来。

冰裂纹瓷器釉面的一种自然开裂现象。开裂原因有二:一是成型时坯泥沿一定方向延伸,影响了分子的排列。二是坯、釉膨胀系数不同,焙烧后冷却时釉层收缩率大。原是瓷器烧制中的缺点,但人们有意利用开裂的规律制造开片釉,作为瓷器的一种特殊装饰。以宋代哥窑产品最为著名。开片釉在制作上可分两大类:一为填充型,在烧成的釉裂纹中填充煤烟等,纹路呈黑色;也可在裂纹中填充硫酸铜等着色剂,呈棕绿色纹路。另一类为覆盖型,在焙烧后的底釉上覆盖一层颜色釉,再次焙烧,呈现裂纹,露出底釉颜色。开片据裂纹稀密和图形不同分别称冰裂纹、鱼子纹、百圾碎、蟹爪纹、牛毛纹及鳝血纹等。数九寒冬,冰冻三尺,执棒槌或石头砸其上,冰面就会嘎然一声,出现许多炸裂开的白色纹路,这种纹路人们称之为冰裂纹。

将这种纵横交织的纹路首先运用在传统艺术上,并蜚声全球的当属中国的瓷器。其中,哥窑上的开片是极好的一例。所谓“开片”,即冰裂纹,系胎釉膨胀系数不一,导致釉面出现裂纹,实际上是一种缺陷,却被制瓷工匠巧妙地用来作为装饰纹,且效果精美绝伦,有浑然天成、巧夺天工之感。古人曰:“官窑品格,大率与哥窑相同,色到粉青为上,淡白次之。油灰色,色之下也。纹取冰裂为上,梅花片墨次之,细碎纹,纹之下也。”可见它的独特美早就博得古人的厚爱,并将其视为稀世珍品。

爱华网

爱华网