建七安子(建安年间(196~220)七位文学家的合称,包括:孔融、陈琳、王粲、徐干、阮瑀、应玚、刘桢。这七人大体上代表了建安时期除曹氏父子而外的优秀作者,所以“七子”之说,得到后世的普遍承认。他们对于诗、赋、散文的发展,都曾作出过贡献。)、正始名士(汉末政治黑暗动荡,封建礼法衰微残破,从到时期建立起来的社会秩序一下子土崩瓦解,文明准则茫然无存。

名士正是处于这样一种文明异化时期,精神的苦闷使他们最早体会到文明异化所带来的末世感。于是,药和酒,成为他们暂时麻醉自己、减轻心头郁积的痛苦的手段和避免政治迫害与猜忌的护身符。带头服药的是正始(魏曹芳年号,240~249)名士,以为首,也热衷于此道。后来服石演化为的一种风气。)、竹林七贤(魏正始年间(240-249),7人在生活上不拘礼法,常聚在当时的山阳县(今河南一带)竹林之中喝酒纵歌,肆意酣畅,清静无为,洒脱倜傥,世谓竹林七贤。其作品基本上继承了建安文学的精神,但由于当时的血腥统治,作家不能直抒胸臆,所以不得不采用比兴、象征、等手法,隐晦曲折地表达自己的思想感情。)

王谢世家(在东晋士族中王谢两族是北方最大的士族)、桃源陶令(陶渊明向往的社会是和平与安宁、自耕自食、无竞逐、无虚伪、没www.(aIhUaU.com有相互压迫和残害的社会;追求的人生是淳朴真诚,淡泊高远,无身外之求的人生;喜爱的人生环境,也是恬静而充满自然之趣的乡村。由于这些追求,使他大多数的田园诗呈现出冲淡平和、旷洁悠远的外貌,但其背后却充满了对现实社会的憎恶与不安,对人生短促、身感无所感的焦虑)。

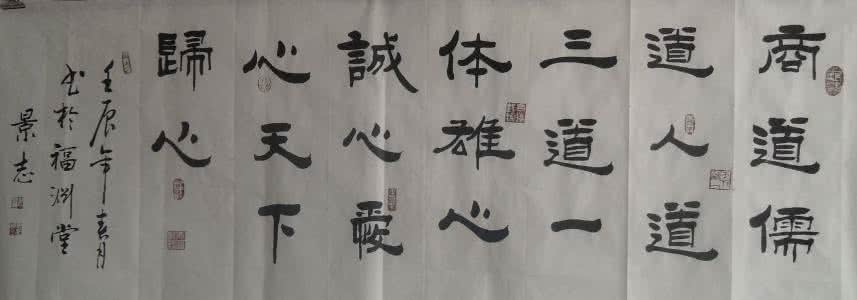

在很多人看来,那是一种真正的名士风范。它作为当时的士族意识形态的一种人格表现,并成为当时的审美理想。风流名士们崇尚自然、清峻通脱,超然物外,率真任诞而风流自赏。其实以魏晋风度为开端的儒道互补的士大夫精神,从根本上奠定了中国知识分子的人格基础,影响相当深远。正是在这个时代,士夫们创造了影响后世的文人书法标杆,产生了令人模范景仰的书圣。

魏晋时代长期的战乱,离愁,太轻易的生离死别,妻离子散让他们意识到生命的短暂和可贵。所以当他们意识到生命的长度不可以增加时,他们只能选择拓展生命的宽度。这时节,各种张扬的个性的,甚至夸张的生命个体被重视,被渲染,被接受。在这里,即刻的感受超乎一切,人们在这一分钟里颖悟、超脱、放纵,这一分钟里世界只剩下自己。一切都直逼本心,超然物外,令人叹服。那为一杯酒放弃生后名的率真,闻美人殁而往吊之的坦荡,裸形体而法自然的放浪,一任狂澜既倒宠辱不惊的淡定,是处不拘小节的自然,处世维艰幽默对之的旷达。

此时的文人雅士借助江南山川秀美的灵气,在书法艺术上尽情挥洒,蔚为大观。其中,王羲之与王献之的贡献极为卓越,前者博采众法,从通灵感物的艺术原则出发,形成物象生动的艺术魅力,他在真、草、行书等方面都作出了开创性的贡献。王献之则更进一步精取其父书艺极俊逸华美者而借以表达心声、炫耀风流,以韵为胜。

空灵而隽逸,这就是魏晋风度。从书法的角度来讲,正是因为精神的超俗,魏晋时代才能够产生书圣王羲之和千古不朽的《兰亭序》。尚韵散怀的晋人书法,具有至高无上的艺术品格与风度。

爱华网

爱华网